在20世纪中国摄影史上,沙飞的名字始终与时代的脉搏紧密相连。他以镜头为笔,以光影为墨,在烽火连天的岁月里,留存下最鲜活的视觉史诗。

沙飞原名司徒传,1912年生于广东广州。他的摄影之路起步于汕头。1933年他与王辉结为夫妻,为蜜月旅行购买了一台照相机,开始只想把摄影当作一种生活乐趣,记录夫妻相处的甜蜜时光,拍摄风光景物。很快,他发现摄影的意义不只是记录自己的生活,更在于记录社会与历史。他开始把镜头更多地对准了社会底层的劳苦大众,拍摄了《慈母手中线》《生命的呐喊》等大量照片,从不同侧面记录劳动人民为生计苦苦挣扎的情景。这些影像让沙飞内心的爱国爱民之心与社会责任感逐渐觉醒。

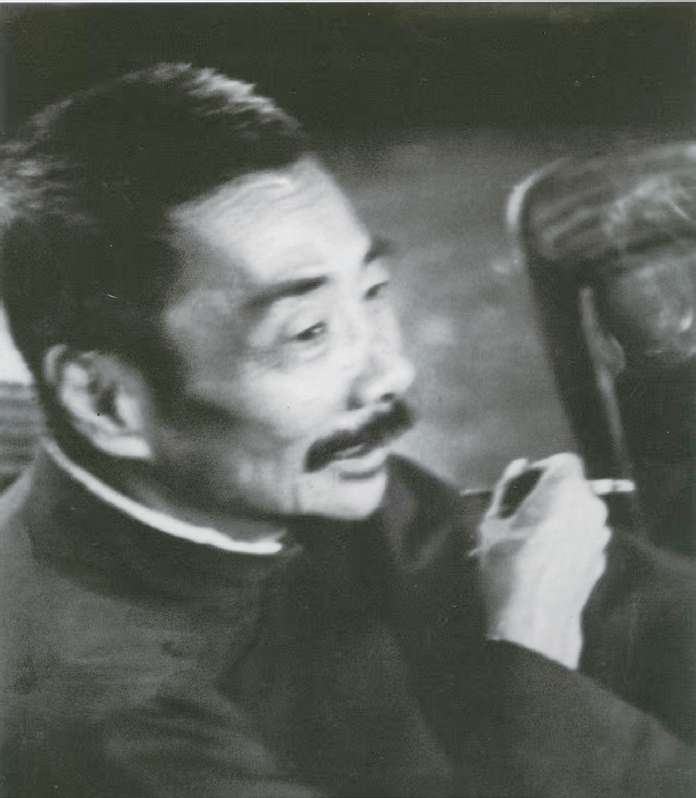

1935年6月,沙飞考入上海美术专科学校西画系并加入上海黑白影社。次年,在第二次全国木刻展览会上,他拍摄下《鲁迅与青年木刻家》系列作品,以细腻的光影捕捉了鲁迅“横眉冷对千夫指”的坚毅与对青年的温情,成为中国现代文学与摄影交融的经典。不久,鲁迅去世,沙飞又拍摄了鲁迅遗容、鲁迅的葬礼及各界悼念活动。这些署名沙飞的照片发表于各大报刊,引起极大反响和轰动。“沙飞”是他给自己取的笔名,意为“我要像一粒小小的沙子在祖国的天空中自由飞舞”。

鲁迅在第二届全国木刻流动展览会。(1936.10.8,沙飞摄)

鲁迅在第二届全国木刻流动展览会。(1936.10.8,沙飞摄)

1937年全面抗战爆发后,沙飞毅然奔赴前线,在太原全民通讯社任摄影记者,同年加入八路军,到前线采访刚结束的平型关大捷,开始了他以照相机为武器、投身抗战的生涯,成为军队中第一位专职摄影记者。在抗日战争硝烟弥漫的岁月里,日本侵略者在华北大地所到之处,往往都以长城为背景举枪欢呼、耀武扬威。而沙飞拍下在长城作战的八路军身影、拍下在长城敌楼前举枪欢呼的中国军人群像,向世界宣告中华民族才是这片土地的真正主人。

聂荣臻送别日本小姑娘。(1940.8,沙飞摄)

聂荣臻送别日本小姑娘。(1940.8,沙飞摄)

1940年,八路军为打破日军对华北根据地的封锁,发动了百团大战。沙飞跟随杨成武部队拍摄对井陉矿区的破袭战。日军为阻止八路军的进攻,不顾日侨尚未撤离,向矿区发射了烧夷弹。在浓烟烈火中,八路军战士救出母亡父重伤的两个日本小女孩,送到前线指挥所。在指挥所,晋察冀军区司令员聂荣臻对她们悉心照料,喂饭、削水果,请哺乳期农妇喂奶。不久,他出于安全考虑派人挑担把两个孩子放筐里送还日方。沙飞用相机记录下这些动人画面,成为八路军“至仁至义、有始有终”(聂荣臻致日军官兵信中语)的历史见证。

白求恩在山西五台松岩口模范病室动手术。(1938,沙飞摄)

白求恩在山西五台松岩口模范病室动手术。(1938,沙飞摄)

1938年6月,沙飞与加拿大援华医生白求恩在晋察冀根据地相识,他们分别以相机和手术刀为武器并肩作战,建立了深厚友谊。白求恩去世前写给聂荣臻司令员的信中留下遗言,其中一句嘱“照相机给沙飞”。在晋察冀边区,沙飞还拍摄了白求恩的英国朋友林迈可。林迈可曾担任晋察冀军区通讯部技术顾问,检修和改装无线电通讯设备,同时还担任无线电高级训练班老师,培训了很多专业人才。有时他还为《晋察冀画报》校对英文。他认真工作和教学的场景被沙飞用相机记录了下来。在华北,沙飞的镜头还对准了一些特殊的外国人群体——日本战俘。

河北平山辗盘沟《晋察冀画报》社创刊号制铜板,左起:康健、曲治全、杨瑞生。(1942,沙飞摄)

河北平山辗盘沟《晋察冀画报》社创刊号制铜板,左起:康健、曲治全、杨瑞生。(1942,沙飞摄)

1939年5月,八路军120师359旅两个团在山西五台山激战五昼夜歼灭日军一个大队。359旅官兵坚决执行八路军的俘虏政策,对俘获的战俘生活上优待,教育后释放。沙飞抓拍了王震旅长对日俘谈话和即将被遣返的日俘向王震敬礼、告别的照片。这是日本战俘对八路军仁义之师心悦诚服的真实历史存照。经过教育和感化,有些觉悟的日军俘虏向八路军投诚,加入反侵略战争的行列。

八路军120师359旅五台战斗俘敌十余名,遣返时,王震旅长对日俘谈话。(1939.5,沙飞摄)

八路军120师359旅五台战斗俘敌十余名,遣返时,王震旅长对日俘谈话。(1939.5,沙飞摄)

1941年5月,在华日本人反战同盟晋察冀支部成立,沙飞拍摄了成立大会的场景。

1942年,在聂荣臻的关怀下,沙飞在河北省平山县一个小山村碾盘沟创办了《晋察冀画报》。这个中国共产党人在抗战年代于敌后抗日根据地创办的第一份以摄影作品为主的综合性画报,直观而生动地呈现了中共领导的敌后抗日战场和抗日民主根据地的真实景况。

北岳区反扫荡战斗。(1940.冬,沙飞摄)

北岳区反扫荡战斗。(1940.冬,沙飞摄)

1943年9月,日寇开始对晋察冀边区进行“大扫荡”。12月9日,沙飞和画报社政治指导员赵烈带领的一个小分队在柏崖村遭受日寇合击。突围中,赵烈等九人牺牲,两人受重伤。沙飞和战友背着装有底片的两个牛皮箱,冲出重围。沙飞从雪坡跌下悬崖,丢了鞋子,冻伤双腿,几乎致残。

晋察冀画报社在柏崖惨案中损失惨重,但他们抗日的决心没被击垮,更没退缩,而是掩埋好战友的尸体继续出版画报。

晋察冀画报社还组织领导整个军区的新闻摄影工作。自1940年,沙飞、石少华等人为晋察冀和冀中军区开办了九期摄影训练队,课程设置除新闻摄影、暗室技术外,还另设政治学习、文艺理论、美术等辅助课程,毕业学员达200余人。这些摄影新生力量经过实际磨练和血与火的考验,逐步成长为中国革命战争摄影事业的中坚力量。

沙飞坚持“摄影是战斗的武器”,总是深入战场、村庄、田间,捕捉最真实的瞬间,其作品风格质朴而富有张力,构图洗练却直击人心,比任何文字都更具穿透力。美国记者冈瑟曾这样评价:“《晋察冀画报》是东方战场上最有力的宣传武器之一,它用影像告诉世界:中国人民没有屈服!”

在中国人民抗日战争纪念馆展厅中,专门设置有一整面由5098幅照片组成的影像墙——它代表着中华民族从1931年9月18日到1945年9月2日,14年共计5098天的浴血抗战历程。其中有不少沙飞与他的战友们拍摄的珍贵影像。

1950年,沙飞在他的摄影人生中戛然离世,年仅38岁。然而,作为开创了中国革命纪实摄影先河的沙飞,其名字如同一帧永不褪色的底片,在岁月长河中愈发清晰。(文/沙飞孙女司徒剑萍、供图/沙飞之子王毅强)

(编辑:柳露)