当耄耋之年的欧洲老者用颤抖的声音说出“潍县”的中文发音时,我们知道,历史从未远离——它只是等待被重新讲述。

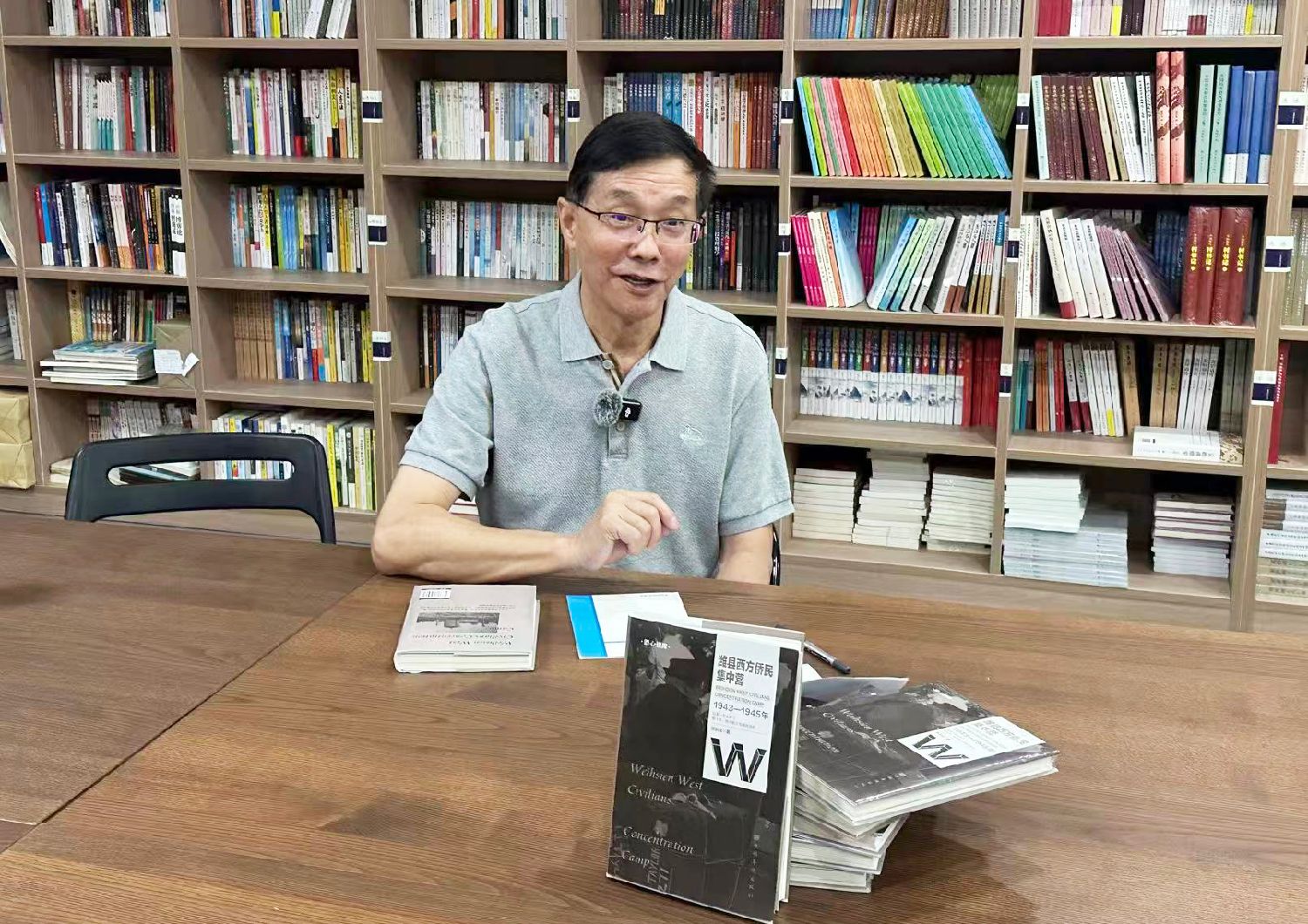

《潍县西方侨民集中营:1943—1945年》是旅欧作家张执任以非虚构方式书写的作品。张执任以理性且朴实的笔触详尽还原了二战期间日本侵华时期在山东潍县设立西方侨民集中营的黑暗历史,揭示了日军对同盟国侨民的残酷迫害,以及侨民们在极端恶劣环境中所作的生存努力与顽强抗争。图为张执任接受《欧洲时报》专访,畅谈写作此书的心路历程。(图片来源:欧洲时报余有摄)

这段历史不仅是中国的,更是全世界的共同记忆

时值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,匈牙利华文作家、匈牙利华文作家协会名誉会长张执任携其新书《潍县西方侨民集中营:1943-1945年》接受欧洲时报专访。一段曾经被尘封的历史,正随着他的笔触,缓缓重见天日。

“两千多名侨民被关押在装有电网的高墙内,其中还有三百多个孩子!我们所有人都很震撼。”十年前,张执任赴山东潍坊考察采访,却在潍县西方侨民集中营旧址被一幅幅黑白照片“钉”在原地。他至今记得那一刻的心悸:“我突然意识到,这段历史不仅属于中国,更是全世界的共同记忆。”

彼时,潍县集中营在外界还鲜为人知。许多人只知欧洲有很多二战时的集中营,却从不知道中国土地上这座“西方侨民牢笼”。“我当时就想,应该让更多人知道这段历史——起码让中国人知道,让海外华侨知道。”张执任坦言,起初因“材料浩繁、难度太大”,创作一度搁置,但“心里老记着这件事,十年未曾放下。”

为了非虚构写作的“真实”,他踏上“求证长途

“非虚构作品,必须真实,必须经得起历史的检验。”这是张执任在创作中反复强调的底线。三四年后,他决心重启写作。而为了这句“经得起检验”,他踏上了一条跨越亚欧的“求证长途”,用数年时间拼凑出历史的全貌。

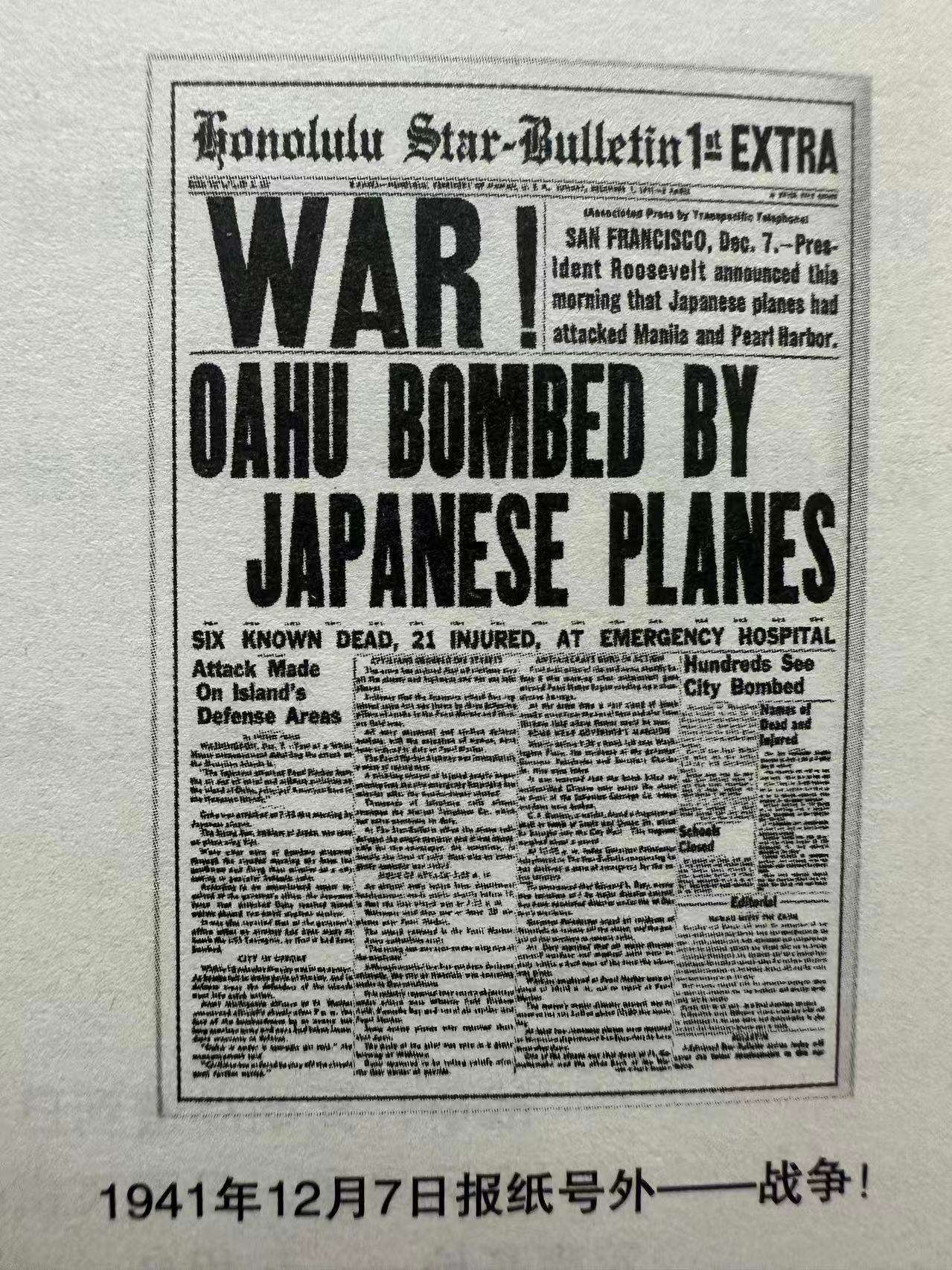

寻找史料的过程异常艰难。“日军设立这个外侨集中营,正是在偷袭珍珠港之后。所以我特别想找一张当天的报纸‘号外’。”张执任说,“我跑过多个国家,托了许多朋友,只找到一张大标题写着‘War’的当地报纸照片,但内文已模糊不清。”他并未放弃,从夏威夷到菲律宾,最终在中国国内一家图书馆找到了清晰的原始资料。

《潍县西方侨民集中营:1943—1945年》书籍内使用的报道珍珠港战事的报纸。(图片来源:欧洲时报余有 摄)

张执任回忆,写作过程中,潍坊当地给予了极大支持:“他们安排我采访幸存者后代,组织专家座谈会,毫无保留地分享,让我少走了很多弯路。”但挑战依然巨大——集中营幸存者多已高龄,“当年5岁的孩子,如今都80岁了。而且许多人因集中营的艰苦生活,体质受损,早已离世。尚在世者,很多记忆也来自长辈的口述片段。”例如比利时人庞特,两岁时随父母进入集中营,如今只记得家人反复提起的“降落伞碎片”——那是“鸭子行动队”(Duck Mission Team)解放集中营时留下的。他们家因人口多分到了五片拼在一起,“彩色的伞片,至今仍挂在家中,成了最珍贵的传家宝”。

念念不忘,终有回响

乐道院原是19世纪末美国长老会在潍县创办的教会、学校与医院三位一体的综合性场所,在侨民眼中,是供奉上帝的“精神家园”。然而,侵华日军却将其变为人间地狱。

因潍县临近胶济铁路,且乐道院场地开阔,日军强行征用。院内树木被尽数砍伐,铁丝网架上高墙,一座阴森恐怖的集中营就此建立。这座原本宁静的布道之所,一度成为亚洲境内最大的外侨集中营。来自英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、比利时、古巴、希腊、伊朗等20多个国家的两千余名侨民陆续被掳至此,作为囚徒被日本法西斯关押长达三年。被关押者中不乏国际知名人士:第一位将放射学引入中国的美国学者赫士(H.E.Hough),后来成为美国第二任驻华大使的恒安石(Arthur W.Hummel,Jr.),齐鲁大学教务长、教育家德位思(W.P.Davis),以及1924年巴黎奥运会400米冠军埃里克·利迪尔(Eric Liddell,中文名李爱锐)。

张执任讲述道,集中营内长期物资不足。为了给孩子补钙,大人们将鸡蛋壳焙干、磨成粉,“强制”让孩子们咽下。最终,包括奥运冠军李爱锐在内的20多名侨民,因营养不良、缺医少药而含恨离世。

图为正在潍县西方侨民集中营旧址博物馆展出的潍县集中营沙盘模型。(图片来源:欧洲时报李璟桐 摄)

“集中营的记忆太过苦痛,几十年来,幸存者们几乎缄口不语。”张执任说,“直到退休后,他们开始聚会、回忆,最终决定——我们要回中国去。”

9岁时被关押在集中营的美国人戴爱美女士(Amy Decker),家族四代生活在中国。晚年她一直在寻找当年随“鸭子行动队”救助他们的中国翻译王成汉。“最后是王成汉的孙子在网上看到她的寻人信息,发了一封邮件试探,没想到真的对上了。”张执任笑着说,“两位老人视频连线时,隔着屏幕泪流满面。这种跨越国界的情谊,比任何史料都更鲜活。”

“他们的勇气不是口号,而是中国人刻在骨子里的善良”

“在日本人的枪口与刺刀下,冒死帮助侨民,这些中国百姓的勇气,是全书最动人的部分。”谈及书中的中国人物,张执任语气格外郑重。他写下两对父子的故事,以朴素的善良,在黑暗中为侨民点亮希望。

掏粪工张兴泰父子,是集中营里唯一能自由出入的人。“日本人觉得他只是普通农民,不足为惧,却没想到他成了‘信息桥梁’。”张执任解释,集中营是“信息孤岛”——侨民不知战争进展,不知家人安危,甚至不知自己能否活着出去。“张兴泰父子把外界消息带进去,把内部情报传出来。德国投降、日本战败的消息,也都是他们冒死传递的。”

侨民们将这些消息称为“流言”,却偷偷口耳相传,甚至编出“竹制电台”的传说:“他们说‘肯定有个竹子做的电台,不然消息怎么进来?’”其实哪有什么电台?是这对父子用生命换来的真相。

还有广文中学前校长黄乐德父子,为给集中营筹款购买救命药品,上演了“扮乞丐运钱”的惊险一幕。张执任说,黄乐德父子四处筹款,却要冒着遭遇日军、伪军和土匪的风险,将钱送往青岛的中立国领馆,请他们买药送入集中营。“他儿子和女儿穿上旧衣,脸上抹灰,扮成乞丐赶路——一旦被发现,就是死罪。”

“他们的勇气不是口号,而是中国人刻在骨子里的善良。”张执任想起纪录片《里斯本丸沉没》中,东极岛渔民说:“见人落水,就是要救的。”“潍县的百姓也是如此。他们不在乎对方是哪国人,只知道‘有人在受苦,要帮一把’。这种善意,跨越了战争,也跨越了国界。”

2005年8月17日,戴爱美专程参加潍县集中营解放六十周年纪念活动。她在演讲中深情说道:“在这里,一度充满绝望的地方,我看见英雄们播下希望。我在潍县学到了一生受用的功课——善与爱,终将胜过恶。潍县塑造了我,潍县将永远在我心中!”

如今,《潍县西方侨民集中营:1943-1945年》已于今年3月正式出版,引发广泛关注。张执任欣慰地发现,越来越多欧洲侨胞与当地民众,已开始关注这段“被遗忘的历史”。

“很多年轻侨胞并不知道,二战时中、西方人民曾有过这样一段共患难的经历。”张执任说,“这本书的意义,不只是讲述历史,更是唤醒记忆,传递跨越国界的人性之光。”(李璟桐/文)

(编辑:李十)