正值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,长期从事海外移民和华侨华人研究的厦门大学教授李明欢接受本报记者专访指出,当中华民族面临生死存亡的严峻关头,欧洲华侨华人同侨居在世界各地的炎黄子孙们一样,迸发出了空前高昂的爱国热情,他们为中华民族最终战胜法西斯、维护国家独立做出了特殊的贡献。

【欧洲时报记者黄冠杰】李明欢教授是阿姆斯特丹大学博士,曾在荷兰莱顿大学做博士后研究,厦门大学公共事务学院二级教授、博士生导师,暨南大学华侨华人研究院特聘教授,现任世界海外华人研究会(ISSCO)会长、中国华侨历史学会副会长、国务院侨务办公室和国家移民局专家咨询委员,长期从事国际移民和华侨华人研究,担任国家社科基金重大项目首席专家,先后主持完成数十个涉侨研究项目,出版《当代海外华人社团研究》《欧洲华侨华人史》《国际移民政策研究》《We need two worlds》《Seeing transnationally》等中英文专著,是享有国际声誉的移民史研究专家。她曾多次赴欧洲田野调查,对欧洲华侨华人以多种形式参与中国救亡图存进行了深入全面调研。她表示:抗日战争是中华民族现代史上一段可歌可泣的历史,在此期间,广大海外华侨在侨居国为支援祖国人民的正义斗争而掀起的波澜壮阔的爱国救亡运动,同样可歌可泣。更难能可贵的是,他们不仅高度关注并以实际行动支持万里之外祖(籍)国的抗日战争,而且毅然决然地投身于欧洲当地的反法西斯战争,以鲜血和生命谱写了超越国籍、文化与种族界限,共同为正义而战的壮丽篇章。

李明欢认为,在全球华侨华人掀起的抗日救国运动中,就群体而言,欧洲华侨抗日救国运动的特点主要表现在以下三方面:

第一,当抗日战争爆发时,欧洲华侨作为一个群体才刚刚形成,他们在自身社会地位不稳、经济收入低下的情况下,以极大的爱国热忱,为拯救这一空前的民族危难,做出了自己的最大贡献。

第二,中国共产党在欧洲华侨的抗日救国运动中发挥了突出的领导作用,由中国共产党人主办的《救国时报》,向欧洲乃至全世界华侨宣传中国共产党关于抗日救国统一战线的政策,传播了民主正义的声音,在舆论导向上发挥的重要作用,难能可贵。

第三,欧洲华侨在民族危亡关头所迸发出的高昂的爱国热忱以及坚定的反法西斯信念,增进了欧洲当地人民对中国抗日战争的了解,在一定程度上改善了欧洲华侨华人的群体地位,并为英、荷等国在战后消除若干歧视华人的规定奠定了基础。任何民族首先必须自强才能赢得其他民族的理解与尊重,此为例证之一。

欧洲华侨明确以“抗日救国”为宗旨而发起、组织的爱国运动,依中国本土抗日斗争的进程,大约可划分为如下三个阶段:

(1)发动组织期。1931年日寇入侵中国东北的九·一八事变发生后,欧洲华侨中的一批有识之士迅速行动起来,发起组织以“抗日救国”为主要宗旨的社团,并开展抗日救国的宣传活动。

(2)宣传团结期。1935年中国北平学生发起大规模的一二·九爱国运动后,欧洲华侨的抗日热情及救国活动迅速高涨,尤其是中国共产党利用欧洲的民主政治环境将海外宣传工作的重点放在欧洲,在客观上为欧洲华侨的抗日活动把握方向,促进了欧洲华侨在抗日救国基础上的空前大团结,为抗日救国活动进一步向深度和广度发展推波助澜。

(3)抗日救国高潮期。从1937年七七事变中国全面抗战爆发到1939年9月欧洲燃起战火之前,是欧洲华侨抗日救国运动的全盛期,欧洲各国、各阶层华侨全面发动,欧洲爱好和平的人民群众不少也投入了支持中国人民正义斗争的浪潮。

但是,在1940年5月之后,随着欧洲大陆本土大片沦于德国法西斯魔爪,欧洲华侨的爱国运动被迫终止,但是,仍有部分爱国华侨秘密地加入当地人民的反法西斯斗争。本文以下所述事实,均依据李明欢教授之研究。

欧洲抗日救国团体如雨后春笋,发出巨大救国吼声

1931年日寇野蛮侵华的九·一八事变发生后,欧洲华侨纷纷奋起抗议。一批原已在华侨社会中具有相当影响的华侨团体,如法国的旅法参战华工总会,荷兰的华侨会馆,英国的中国学生会等,都积极高举起抗日救国的大旗,站在领导抗日救国运动的前列。与此同时,直接以“抗日救国”为首要宗旨的爱国侨团也在欧洲各国相继组建。

在英国,一批爱国海员“组织了抗日救国运动,为了救国,曾多次上街游行示威,企图唤醒华侨的爱国心和宣传日本人的暴行”。10月4日,英国各侨团以“英国伦敦各华侨团体总会”的名义发表“宣言书”,呼吁关注世界大事的人们,责令日本政府立刻从中国的土地上撤兵,并赔偿中国的损失。在比利时,九·一八事变发生后不久,以中国留比学生为主体的“旅比华侨反日救国总会”随即宣告成立并庄严承诺:为抗日救国,留比华侨已“整装待命”。总会多次召开会议,发动抗日救国,并组织了大规模的抗议游行。由中国留比学生组成的“国际宣传部”,积极开展对外宣传工作,他们在最短时间内,用英、法、德三国文字发布文告,向欧美各国公布九·一八事件的真相,揭露日本帝国主义侵略中国的狼子野心。中国留比学生及总会会员数百人集合在日本驻比利时的公使馆前,举旗高呼:“中国万岁!”“和平万岁!”旅比华侨的正义斗争得到了比利时友好人士的热忱支持。

与此同时,法国华侨也组织了“巴黎华侨旅欧反日救国会”,掀起抗日救国运动。九·一八事变发生后,法国中国学生会即刻致电南京国民政府要求抗日图存。12月4日晚,巴黎华侨在拉丁街召开大会,通过五条决议案,主要有:“坚持谈判开始以前,日军限期撤尽”,国联调查团的“任务以监视日本撤兵及编制中国损失详册,以便索赔为限”,“拒绝将锦州设立中立区域”,“倘国联未有满意办法,请中国代表团拒绝出席理事会,倘至万不得已,即行退出国联”。大会推选五名代表,于午夜进见中国驻国联代表施肇基,面交五条决议案。翌日,“巴黎华侨旅欧反日救国会”致电天津《大公报》社转全国民众,“希全国民众武装抗日,打倒卖国外交,以挽危亡”。

在德国,1932年,14名留学生和三位华侨小贩一起宣布成立“旅德华侨反帝同盟”,推举胡兰畦为会长。同盟会还相继出版了《反帝》月刊和《道德经》等两本中文刊物,供大家学习。

1934年8月1日,中国共产党发表了《为抗日救国告全体同胞书》,号召“一切关心祖国的侨胞们”团结起来,积极支援祖国的抗日事业。为了更有效地推动海外的统战工作,加强与国际反法西斯阵线的联合并扩大关于建立抗日民族统一战线的宣传,1935年下半年,中国共产党派李立三、吴玉章、廖焕星等赴法国从事抗日宣传,并进一步推动抗日救国的组织发动工作。中国共产党的积极介入,促使欧洲华侨的抗日救国运动提高到一个新的水准,其在组团结社方面的主要反映就是:以“全欧华侨抗日救国联合会”的成立为标志,欧洲华侨在全球各大洲中率先实现了洲际华人抗日救国的大团结。

在此之前,法、德两大欧洲国家华侨抗日团体的初步联合。法、德是欧洲华侨比较集中的国家,也是抗日救国运动开展得比较早、比较广泛的国家。1936年初,为加强团结、增强抗战之战斗力,法国巴黎中华民众抗日救国会、巴黎中华民众抗日战线、旅法中国救亡会等团体相聚一堂,借纪念淞沪一·二八抗战四周年之机,协商建立了“旅法华侨抗日救国联合会”(以下简称“旅法抗联”),首次实现了法国华侨在抗日基础上的联合。旅法抗联以加强抗日救国宣传、在海外为国内募集救亡物资为共同任务,当时活跃于法国华侨抗日救国运动的王海镜、李坤、陈柱天、吴康、雷子声、何肇绪等人共同担任了该会的负责人。

在德国,当地华侨抗日救国团体也形成了联合的良好势头。九·一八之后,留德学生中原籍为华北三省的学生组织了“华北救亡会”,原籍为两广的学生组织了“蹶起社”,由德国侨胞先后组织的抗日爱国团体还有“旅德华侨反帝大同盟”、“中华救亡会”、“德国中国问题研究会”等。1936年3月2日,以上述旅德华侨抗日救亡团体为主,正式成立了“旅德华侨抗日救国联合会”(以下简称“旅德抗联”),选举黄琪翔、赵一肩、王深林、秦丰川、朱江户、陈凤章等担任了联合会的负责人。旅德抗联的执行委员会内设常务、组织、宣传三个部,出版《抗联会刊》,同时还设立了顾问委员会,组织了中国问题研究会、日本问题研究会、国际问题研究会等。按照部分会员的意见,为了能为将来归国参战做准备,旅德抗联还在会员中组织了游泳队、射击队、骑马队等。

1936年8月,中国全国各界救国会代表陶行知、钱俊瑞、陆璀等著名进步民主人士前往欧洲,出席在瑞士日内瓦召开的世界青年和平代表大会和在比利时布鲁塞尔举行的国际和平会议并访问法国,进行抗日民主救国宣传,并推进全欧抗日救国力量的大联合。8月24日,陶行知与法国华侨代表王海镜、英国华侨代表胡秋原等联名在《救国时报》上发表《告海外同胞书》,“号召全欧侨胞,不分党派,不问信仰,在抗日救国共同目标下,团结一致”,并倡议在巴黎举行“全欧华侨抗日救国大会”。

1936年9月13日,全欧华侨抗日救国联合会筹备大会在巴黎举行,来自欧洲各国的60余名代表与陶行知、钱俊瑞、陆璀等会聚一堂,共商联合大计。经代表们热烈协商,公推13位代表组成联合会的筹备委员会,他们中包括:来自中国的陶行知,法国的王海镜、何肇绪、雷子声、朱光,英国的王礼锡,德国的黄琪翔等。9月20日,“全欧华侨抗日救国联合会”在巴黎圣日耳曼大街184号法国地理学会大礼堂举行隆重的成立大会。来自英、德、法、瑞士、荷兰等国的华侨代表及巴黎侨胞共450余人出席了成立大会,比利时、意大利、苏联等国华侨虽未直接派遣代表,但均致函表示支持。参加大会的代表,就党派而言,有中国共产党、中国国民党、中华民族革命同盟、西南派等不同政党的代表;就职业而言,有学生、商人、工人、医生、新闻记者等不同行业的代表,显示了广泛的代表性。而且,与会者中,还有来自欧洲国家的友好人士,如英国中国人民之友社的代表杨格夫妇,法国中国人民之友社秘书贡斯堂夫人,以及世界学生大会、反战反法西斯大会的代表。

大会通过了“全欧华侨抗日救国联合会”(以下简称“全欧抗联”)的成立宣言。《宣言》指出:全欧抗联成立的目的在于“团结旅欧侨胞,保障自身利益,抗日救国运动,尤其促进全国上下大团结,一致为祖国生存而战,为恢复失地而战。”《宣言》在揭露日寇侵华暴行、谴责国民党当局对日屈辱退让的基础上,提出了全欧华侨的政治主张。

据不完全统计,截至1939年,欧洲成立的抗日团体有:旅比华侨反日救国总会、巴黎华侨旅欧反日救国会、旅英华侨反日救国会、旅德华侨反日救国后援会、旅法华侨反日救国会、伦敦华工华商反日同盟会、旅德华侨反帝同盟、中华民族武装自卫会伦敦分会、德国华侨抗日同盟会、利物浦华侨抗日救国会、爱丁堡华侨爱国工商会、华北救亡会(留德东三省学生)、蹶起社(留德两广学生)、旅英华侨抗日救国联合会、英国中国人民之友社(英国友好人士与华侨的联合社团)、旅法华侨抗日救国联合会、旅德华侨抗日联合会、巴黎中华民众抗日战线、巴黎中华民众抗日救国会、全欧华侨抗日救国联合会、旅法中国救亡会、中国留英学生抗日救国会、巴黎华侨援救“七君子”专门委员会、伦敦中国妇女慰劳自卫抗战将士分会、巴黎中国妇女慰劳自卫抗战将士分会、旅荷华侨救国后援会、荷兰救济中国难民委员会、意大利罗马华侨抗日后援会、中国运动委员会、中华灾民救济会(中荷人士共同组织)、巴黎华侨抵制仇货会、波兰华侨抗日救国联合会、法国中国人民之友社(法国友好人士与华侨的联合社团)等。

这些团体通过集会、出版抗战报刊等活动,广泛开展抗日救国宣传活动,并发动救国捐赠,组织回国抗战,组织抵制日货,号召欧洲友人支持中国抗战等,有力支持了中国的反法西斯战争。

抗日报刊形成强大舆论阵地,团结侨胞

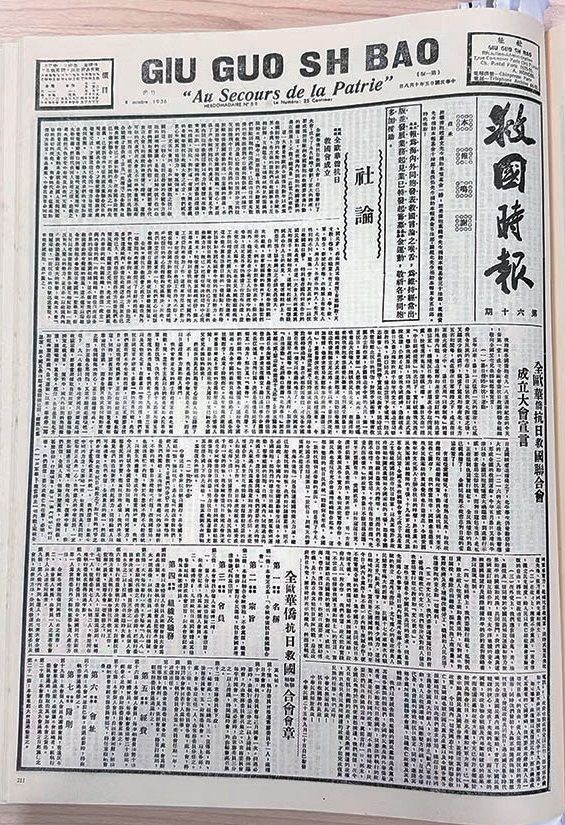

在所有当时出版的各类抗战报刊中,以《救国时报》影响最大。《救国时报》,广泛传播中国共产党关于抗日救国的一系列正义主张,超越党派政治而弘扬抗日爱国主旋律,在全欧乃至全世界都产生了重要影响。《救国时报》原名《救国报》,1935年5月15日,《救国报》正式获准在巴黎注册出版发行。由于法国当局查封,1935年12月9日,更名《救国时报》后出版发行,吴玉章任发行人兼主编,为该报工作的人员几乎全是洋溢着满腔爱国热情的留法学生。

《救国时报》从创刊至1938年2月10日正式停刊,历时两年有余,共出版152期。虽然该报实际上是中国共产党的宣传阵地,但是,由于该报强调“不分党派信仰,团结抗日”,而且又是一份在资本主义国家合法出版的报刊,因此,其读者面相当广泛。该报创刊时销行约5000份,但不到一年后,每期销行量即超过两万份,其中在欧、美、亚的43个国家和地区有多达9600个订户,在中国国内有订户一万有余,分布在北平、上海、天津、广州、重庆等大城市,就是西康、新疆等边远地区和若干小县城,也有该报的读者。《救国时报》利用其以法国为基地这一特殊优势,为广泛宣传中国共产党关于建立最广泛的抗日救国统一战线的一系列方针政策,为推动国际反法西斯统一战线的建立,发挥了重要作用。

除上述《救国时报》之外,在20世纪30年代由欧洲华侨自己创办的抗日救国刊物,先后多达四、五十种,主要出现于华侨相对集中、尤其是留学生较多的西欧国家,如法国、德国和英国,其它如荷兰、比利时等国,当地华侨也出版过多种抗日救国刊物。

在德国,德国华侨抗日同盟会出版了宣传抗日救国的华文刊物《抗日战线》,但不久即被迫停刊。德国华侨抗日社团“柏林民族先锋社”出版了自己的会刊《民族先锋》。“旅德华侨抗日联合会”成立后,很快就编辑出版了《抗联会刊》,后又出版《抗战情报》,专门向德国华侨报道中国国内抗日战争的进展。“旅德华侨抗战后援会”宣传组编辑的《抗战报》,得到留德中国学生会、留德抗日救国会和留德工商联合会等社团的支持。七七事变后,《抗战报》并入《抗战情报》。德国抗联和柏林中国学生会在团结抗日的原则下,还曾共同编辑出版《救国周报》。30年代中后期在德国先后出版发行过的中文抗日救国刊物还有《反帝战线》、《反帝斗争》、《海外论坛》、《中国出路》、《尖哨》、《动员》、《救亡》、《蹶起》、《铁血》、《呼声》等十来种,先后多方面、多层次地为当地华侨传递中国的抗战信息。

在法国,除《救国时报》外,一群自称“俱属寒素”的留学生创办了《全民月刊》,该刊旨在为旅法、旅欧华侨和留学生提供交流思想、切磋问题的共同论坛。该刊曾刊登过不少著名政治家的政治论著,如翻译了列宁的《马克思主义与民族战争问题》,季米特洛夫的《为和平而斗争的统一战线》,发表了王明的《抗日救国与全民统一战线》,胡秋原的《最后关头与唯一出路》,陶行知的《上海文化界救国会国难教育方案》,章乃器的《辟一套亡国理论》,萧三的《谈国防文艺》等。全欧华侨抗日救国联合会创办了中文会刊《联合战线》(月刊)。在《救国时报》停刊后,全欧抗联的宣传组编印出版了日刊《祖国抗日情报》,每周出版6期,每期出版8开1张,后期扩大篇幅为四开一张,及时地向侨胞报道国内抗战消息,每天发行1000多份。全欧抗联还特地出版了面向当地人民的法文半月刊《中国与世界》。

在英国,1934年,旅英中国学生会即出版了名为《解放》的中文油印刊物。英国华侨抗联还翻印了国内延安解放社出版的中文《解放》周刊和中国新闻社出版的英文《中国新闻》。此外,当地留学生和华侨也相继编辑出版了《抗日旬刊》、《海风》、《民主阵线》等宣传抗日救国的报刊。

在荷兰,1937年七七事变一周后,由当时在荷兰求学的留学生王以康等人发起,分别在鹿特丹、阿姆斯特丹、海牙等地出版发行中文油印刊物《救国报》,宣传抗日救国。半年后的1938年3月,因人力物力困难,经荷兰华侨抗日救国后援会第六次联席会议议决,将各《救国报》合并,改名《抗战要讯》,作为该会之统一会刊,在海牙出版,每周一期。1939年底因经费困难停刊,前后共出版93期。

共纾国难:发动抗日救国捐赠

为了救助挣扎于水深火热之中的祖国同胞,为了在物质上支援中国艰苦卓绝的卫国战争,海外华侨在中国抗日战争期间曾多次掀起爱国捐献的高潮。在欧洲华侨聚居的主要国家,从九·一八事变发生到1940年沦于法西斯魔爪前,各抗日爱国侨团曾以各种不同方式多次发动、组织抗日救国捐献活动,当地众多华侨群众也在自身收入低、生活困难的情况下,克服重重困难,争做贡献。

《抗战要讯》是由旅荷华侨救国后援会于1938年3月至1939年底出版的一份抗日救国宣传周刊。在李明欢教授搜集到的原刊复印件共有18期,具体出版日期介于1938年6月20日至1939年10月8日之间。在这18期中,有14期登载了关于当地华侨为抗日救国捐款的消息,捐款金额达十几万荷兰盾,并有很多衣服、药品等物资。除捐助金额外,还刊登捐款人的动人事迹。小贩们捐出身边仅有的余钱,失业工人捐出“节食费”,使馆官员的夫人们捐出心爱的结婚戒指,全家人一起编织绒线衫等。

在伦敦,1933年长城抗战的消息传出后,当地华侨“对于报章及无线电讯所述之热河战事消息,均异常注视”,“海员劳工,团结一致。各捐工资以作军费。有若干海员,每星期仅获工资二磅者,亦捐款多至十镑”。1937年七七事变后,伦敦华工吴耀如将其10余年所积存的3800元,倾囊捐助祖国难民。自1937年8月10日至1938年2月底,“伦敦中国妇女慰劳自卫抗日将士分会”共向国内的中国妇慰会总会寄赠捐款两次共计国币17871.1元。1938年九·一八献金活动,伦敦华侨献金3000英镑。伦敦“中山工人俱乐部”的会员都是收入微薄的工人,为了援助中国抗战,他们曾经组织了一次为期一周的“爱国义演”,共筹集捐款7000英镑。

1938年春,法国参战华工总会发起多次捐款,仅就所知道的三次捐款情况是:第一次参加华工143人,共捐7955法郎,第二次参加者102人,共捐4195法郎,第三次参加有101人,共捐3730法郎。自1937年8月10日至1938年2月底,“巴黎中国妇女慰劳自卫抗日将士分会”直接或通过中国驻巴黎大使馆前后三次共向国内的中国妇慰会总会寄赠捐款共计国币16291.81元。1939年初,法国里昂爱国侨团发起“为祖国抗日军民购买防毒面具”之捐款运动,虽然当地200多侨胞“多属小商贩,生活颇为艰苦”,但他们响应号召,“节衣缩食,在两星期内,共筹得13000法郎”,作为华北抗日根据地军民购买防毒面具之用。1939年七七抗战两周年纪念时,响应全欧抗联关于“扩大发动募捐运动”的号召,法国里昂侨团募得捐款8000余法郎,巴黎侨团募得捐款3万-4万法郎。

在比利时,有一位爱国侨胞任柱乡,于1938年3月被汽车压断腿,一直失业在家,但他也从自己维持生存的微薄积蓄中,捐出50法郎。

瑞士的华侨虽然不多,但他们也开展种种方式支援祖国抗战,1940年,瑞士华侨曾为祖国伤兵捐寄药品五大箱共1146包,医疗器械183件。

欧洲华侨华人的捐献一直持续到抗战胜利。记者曾看到巴黎一份当地出版的报纸上登载1945年抗战最紧张之时,华侨华人捐款名单,捐款达数万法郎。

从抗战兴起到欧洲沦陷,欧洲华侨和欧洲友好人士究竟多少次为中国的抗日救国运动捐款,已无从统计,但是,他们的点点滴滴捐款,如涓涓细流般汇入抗日洪流,历史是不会忘记的。

抵制日货:个人利益与国家利益的分水岭

20世纪二三十年代时的欧洲华侨不少靠小商小贩谋生,其中不少人销售的货物中也包括了日本的舶来品。以法国为例,当时“中国磁器运至法境,每公斤须纳税十二法郎”,可日本货“则每公斤只纳三法郎”。由于成本的缘故,30年代之前,欧洲华侨的店铺内,日本货相当多。可是,当中国本土全面抗战爆发后,欧洲绝大多数华侨以民族利益为重,不计个人得失,积极投入了抵制日货的运动。

在法国,这一抵制日货运动浩大而彻底。从社团到个人,均积极参与这一运动。

欧洲华侨中的另一重要群体是为各欧洲外轮公司工作的海员。为此,各抗日爱国侨团相继发出号召,要求华人海员不要为那些运送军火物资去日本的货轮服务,该号召得到广大爱国船员的积极响应。

1938年时,在英国利物浦就发生过两起计划运生铁去往日本的轮船在码头受阻事件,华人船员坚决反对将生铁运往日本。华人船员还多次拒绝为前往日本的船只工作,尽管船主提高工价以贿赂华人船员,结果也未能得逞。

荷兰鹿特丹是一国际大港,时常有远洋船只在此港停泊,其中不少雇有华人船员。许多华侨海员均表示:“抗战是我们的一致要求,今后不仅载运军用品往敌国为我们所不为,即装运粮食亦必为我们所拒绝”。

1939年秋。当时,鹿特丹的一群爱国船员发现荷兰轮船公司一艘满载军火的货轮即将启程前往日本。他们还发现,该船雇佣的船员竟然以由吴日明代理签约的华人船员为主,于是立刻赶去抗日救国会鹿特丹分会向当值理事张振英报告。

身为“旅荷华侨抗日救国会”阿姆斯特丹分会会长的吴日明为个人利益计,竟拒不执行救国会向他提出的解除船员合约的要求。第二天,当轮船公司强迫业已签约的船员上船时,在以张振英为首的救国会的领导下,华人船员们一致宣布罢工,拒绝上船。当轮船公司请来军警强迫押送船员上船时,军警与船员之间发生冲突,吴日明本人也在冲突中被愤怒的船员打伤。

事后,所有参加罢工的船员立刻被荷兰警方悉数遣送离荷。吴日明这一卖国之举激怒了荷兰的广大爱国侨胞,他所担任的“阿姆斯特丹救国分会会长”职务被全体会员一致罢免。欧洲华侨华人抗战之坚决,可见一斑。

号召欧洲友人携手抗日

中国人民艰苦卓绝的抗日救国斗争,得到了国际上一切爱好和平人民的理解和支持。在欧洲,各国华侨抗日救国侨团均十分注重以多种不同方式、在不同层面上向欧洲当地朋友们揭露日寇在中国犯下的滔天罪行,介绍中国反抗日本法西斯侵略的战况,争取欧洲朋友们对中国人民抗日战争的精神支持和物质援助。

全欧抗联成立后,曾有计划、有组织地开展了一系列国际统战活动。在统一方针政策的指导下,全欧抗联派出代表遍访法国政府、各政党、工会、宗教团体以及其他反战、反法西斯、爱好和平、同情中国抗日的团体共40个。全欧抗联卓有成效的联络与宣传工作,对促进法国民众团体援助中国抗战,起了有力的促进作用。

1937年11月,时值“九国公约会议”在比利时首都布鲁塞尔召开前夕,全欧抗联抓住这一重要时机,通告全欧各抗日救国侨团派遣代表赴比利时开展国民外交活动。在全欧抗联的安排与组织下,巴黎抗日救国会、巴黎中国学生会、旅法华工联合总会、旅法参战华工总会、巴黎中国国联同志会、巴黎中国书报社、巴黎中国工程学会、德国抗日救国联合会、旅荷华侨抗日救国后援会、海牙华侨救国后援会、旅荷阿埠华侨救国会、荷兰中华会、旅比华侨抗战后援会、全比中国学生会、比京中国学生会等团体代表20余人于11月4日聚集一堂,举行第一次代表会,决定成立“请愿团”,请求九国公约会议各参加国切实援助中国,有效制裁日寇。请愿团以全欧抗联代表为请愿团主席,德国抗联代表为副主席,并编辑发行临时情报。请愿团向九国公约大会主席斯巴克正式递交了法文的请愿书,并专门印制英文文本分发给英、美代表团,与此同时,请愿团还分别走访各国代表团,请求支持。

“国际反侵略运动大会”是一个大型的国际反战组织,它拥有4亿会员,53个单位,47个国际团体单位。1938年2月,该会在伦敦召集了一个有七、八百人参加、为期三天的特别大会,专门设计各部门的援华反日工作。为配合反侵略大会的举行,伦敦侨胞与英国友人一道在大会召开期间同时在伦敦组织了一个“中国周”,以多种方式宣传中国人民艰苦卓绝的抗战运动。

英国华侨抗日救国团体会同英国援华运动总会、英国国联同志会、国际反侵略大会英国分会、民权保障会、英国和平运动会及各青年宗教团体,于1938年6月13日至19日举行第二次“反日援华周”,并决定以加紧抵制日货、拒绝出售汽油给日本、要求政府撤回驻日大使等三项目标为工作中心。援华周开始的第一天,中英社团共同组织了反日示威大游行。第二天,由援华周组委会派出的代表团前往日本大使馆提交抗议书。第三天,组委会召开大型群众集会,谴责日寇暴行,并通过禁运汽油原料及军需品去日本、加紧抵制日货等决议。英国劳工运动执行委员会也通过决议,呼吁全国劳工要求政府向日本禁售军火,拒绝贷款给日本。南安波敦码头工人立刻响应工会的号召,拒绝起运加拿大轮船运来的200吨日货,并决定此后不再起卸一切载有日货轮船的货物。同时,英国民众还积极捐款献物支援中国抗战。英国援助中国委员会每星期都有大批药材、衣服等物品运往香港,再转运到中国大陆。是年10月10日,伦敦中外人士共同发起“一碗饭聚餐会”,共募捐450英镑汇往中国,随后,又举行“一次跳舞会”、“一次绘画展览会”、“一次演剧”,将售票及募捐所得赠与中国。由伦敦市长领导的对华救济基金委员会在1938年内就募捐15万2千英镑,衣物数十万件,支持中国抗战。

荷兰也同样有受华侨华人感召,荷兰人民热情支援中国抗战的感人事迹。例如,1938年11月26日,由荷兰华侨与关心支持中国抗日战争的荷兰友人共同组成的“中华灾民救济会”发起组织“募捐日”,在荷兰全国为中国灾民募捐钱物。该活动的主事者是阿姆斯特丹前教育局长夫人M.Katelaar van Goeh女士,担任名誉主席的是阿姆斯特丹市市长夫人C.de Vlugt Flentrap女士。一日内收到捐款总额高达12033.40荷盾,捐赠善款的绝大多数是荷兰人。这样的募捐活动举办多次,都得到积极响应。

欧洲华侨在民族危亡关头所迸发出的高昂的爱国热忱以及坚定的反法西斯信念,增进了欧洲当地人民对中国抗日战争的了解,也让当地人进一步了解了华侨华人,为后来结成反法西斯统一阵线奠定了基础。华侨华人也成为反法西斯战线一支重要的力量。

(编辑:法雨)