【欧洲时报】“工农兵学商,一起来救亡,拿起我们的武器刀枪,走出工厂、田庄、课堂,到前线去吧,走上民族解放的战场!……”我父亲李琦(小名灵心)回忆,1937年春,父母带他回老家,在祖居北房前廊檐柱旁,父亲特意教他唱《救亡进行曲》。这首歌激励着两代人义无反顾地告别家乡,投身抗战。

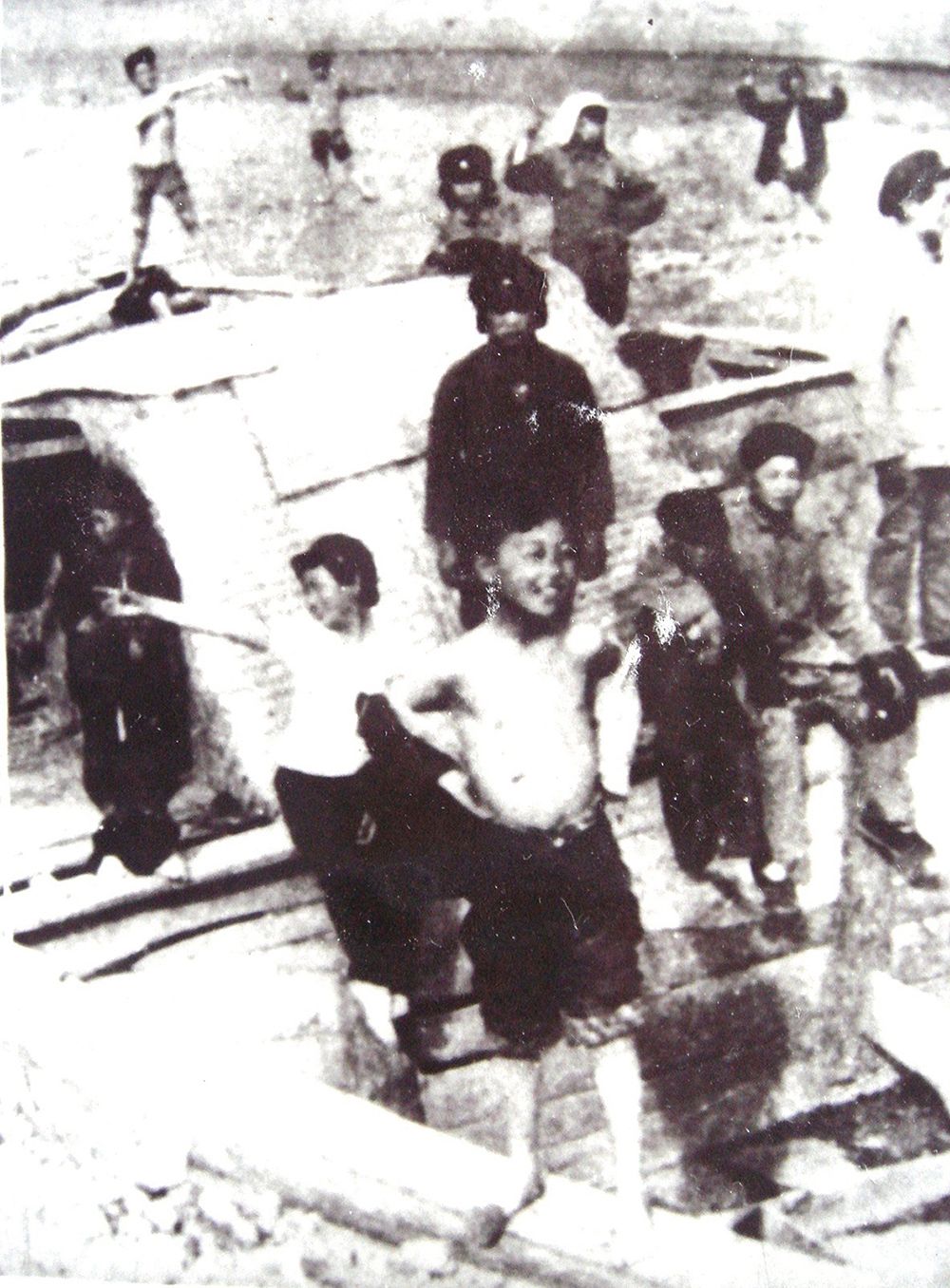

1937年夏赴延安途中过渭河,李琦与母亲坐马车前面,父亲(后左二)等人推车。(图片来源:本文图片均为受访者供欧洲时报英国版)

投身抗战

李琦的父亲李舜琴和母亲阎林民生于山西平遥的富裕之家,20世纪二十年代先后加入中共,在北京(北平)分别就读北京师范大学和女子文理学院,边上学、教书,边做地下工作。1928年秋生于协和医院的儿子李琦随父母过着动荡生活,很小就经历了家被搜查、父亲被捕的白色恐怖。

1936年春,李舜琴被释放。眼看日军铁蹄踏入东北和华北的大片国土,他在北平与郑天翔、武新宇等人发起成立晋绥旅平同学抗日联合会,通过出版刊物、发表演讲、组织游行和募捐,动员更多学生和民众参加抗日救亡运动。是年冬,他参与领导绥东抗战慰问团到前线慰问抗日将士。西安事变后,他在北平市委赖若愚领导下与杜润生等人编辑半公开刊物《公理报》。此报主要根据收听到的延安广播记录编写而成,然后秘密散发,宣传中共的抗日救亡主张。

1937年夏,为向延安输送年轻知识分子,中共北平市委组织“北平学生假期西北参观团”,指定李舜琴为团长带领一批学生去延安,其妻和儿子同行。团员齐集车站之日,恰逢卢沟桥事变发生,火车无法开行。回城等候期间,阎林民带领妇女慰问团携饼干等食品到各城门慰劳守城官兵。不久,参观团改乘平绥路火车,经大同辗转到太原。这里的一些进步学生也加入了参观团。

8月末,“北平学生假期西北参观团”抵达延安。此时,中共中央鉴于各地和海外的年轻知识分子纷纷涌入延安,拟设立一所大学。但延安已有抗日军政大学,南京政府不准许再建大学。李舜琴遂提议以“公学”之名办学。很快,夫妇二人便协助成仿吾校长筹办陕北公学。

1938年冬,李舜琴和阎林民赴晋察冀边区行军途中。

不满9岁的李琦面临着选择:上学还是工作。他急切地想参加抗战,被分配到延安的儿童剧团。这个主要以原人民抗日剧社(红军的剧社)歌舞班小演员组成的剧团,在红军改编为八路军时,换上国军军装,李琦有了中士军衔。

“为抗日救亡而设”的陕北公学开学后,李舜琴任教务科长,协助教务长实施教学计划、安排课程。阎林民任图书科长,为师生管理与提供学习和参考书刊。他们住在清凉山根东南侧的一孔石洞里。洞口虽有门窗,但洞壁总有滴水,十分潮湿。在这样艰苦的环境下,他们为培养和造就一批“不谋私利,唯一的为着民族与社会的解放”的“先锋分子”而勤奋工作。

在儿童剧团及后来与其他文艺社团合编的抗战剧团,李琦唱歌、跳舞、演剧,随抗战剧团走遍陕甘宁边区。他年纪虽小,因国语讲得标准,常在剧中出演重要角色,譬如《消灭汉奸》中的放羊娃,在其他剧里,甚至戴上假胡子扮演老汉;李琦个子高,在跳《民族统一战线》《海陆空军总动员》等舞蹈时,总是排在最边上或最后面;他们还演唱了很多抗战歌曲——他们的演出鼓舞着抗战军民。

1945年秋,李舜琴、阎林民在张家口。

烽火家书

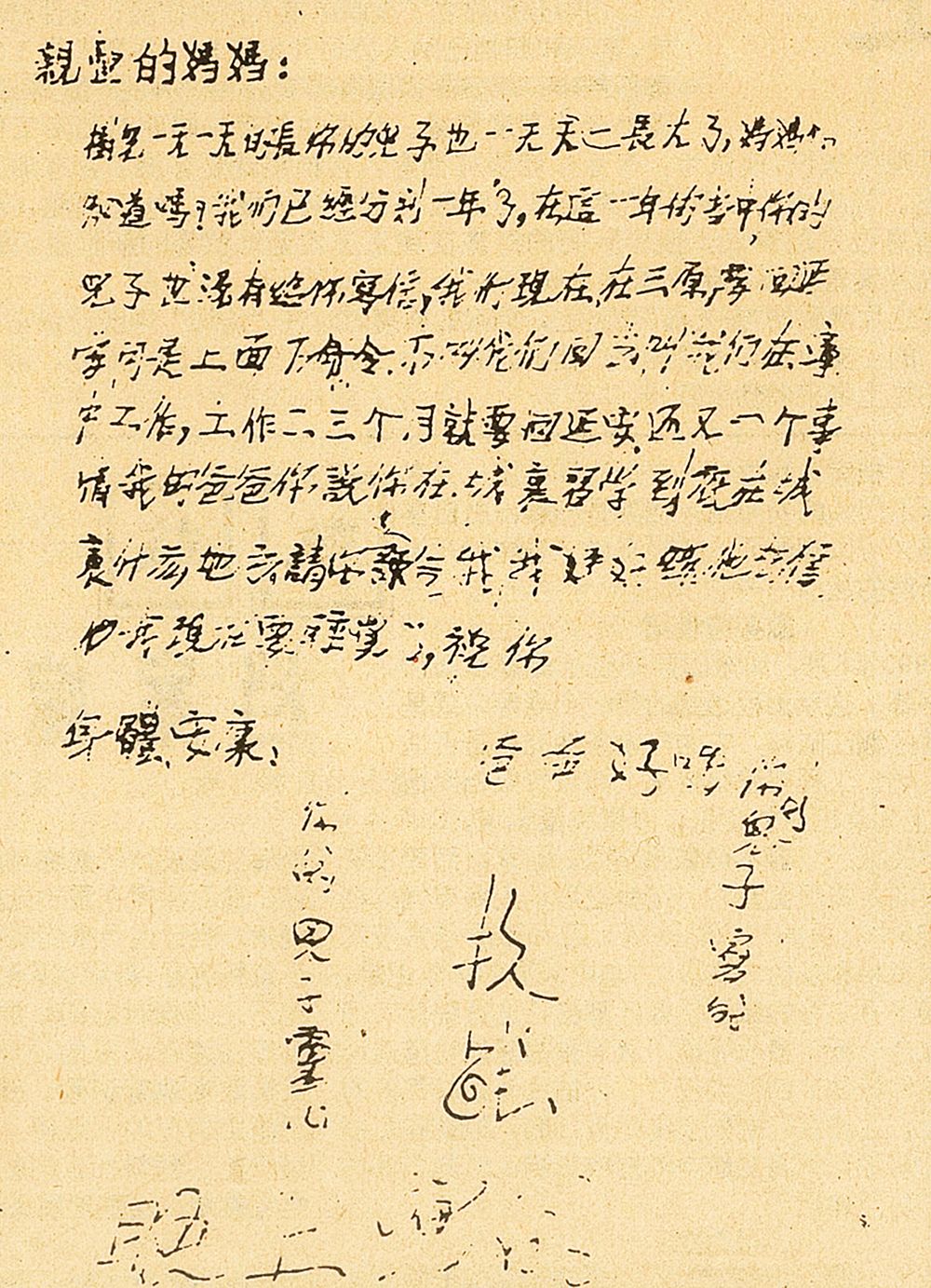

离开延安一年之际,思念父母的李琦给母亲写了封信,托人捎到延安。信里写道:

“亲爱的妈妈:

树儿一天一天的长,你的儿子也一天一天长大了。妈妈你知道吗?我们已经分别一年了。在这一年的当中,你的儿子也没有给你写信。我们现在在三原,要回延安。可是上面下命令不叫我们回去,叫我们在潼中工作,工作二三个月就要回延安。还有一个事情,我的爸爸说他在城里学习,到底在城里什么地方,请你告我,我好给他去信。我现在要睡觉了,祝你身体安康!”

李琦1938年冬写的信。

下面横横竖竖写了几行字:“爸爸好吗?”“你的儿子灵心”“抗战”“晚上写的”。

然而,信如石沉大海。李琦不知,1938年夏他的父母调离陕北公学,并于这年冬天离开延安,随彭真、贺龙、关向应带领的队伍冒着严寒一路跋山涉水向日军后方挺进。途中,为躲避日本军机轰炸,深度近视的李舜琴掉进了一口枯井。

在晋察冀抗日根据地,这两位知识分子先是一同在晋察冀分局党校、抗战建国学院和晋察冀边区政府编审科从事教学、教务和教材编写工作;后来李舜琴担任边区的党委秘书长、宣传部长,阎林民随丈夫在边区的几所高等小学当校长兼党支部书记。他们还亲自授课,培育抗战建国人才。

不知从何途径,儿子的信经战火纷飞的土地千里迢迢辗转送到父母手里。母亲把这粗制白纸上写的信仔细缝进夹衣里层,在打游击和反扫荡中把它保存下来。在心底,父母挂念着远方的儿子。

1938年夏李琦(前)随巡回演出的剧团在黄河渡口。

拿起画笔

这时尚在国统区的李琦逐渐转向美术工作。在“孩子抗战剧团”的巡演中,他一路走一路用麻捆成的刷子蘸着石灰或锅底黑在墙上刷抗日标语,画《军民团结打鬼子》等漫画。

1939年春,李琦等小团员从国统区返回延安后,抗战剧团与鲁迅艺术学院为邻,常请鲁艺教员萧三、冼星海、郑律成、辛莽、崔嵬等人讲授文学、音乐、美术、戏剧表演等课程。李琦喜欢音乐,常唱起萧三和冼星海为他们作词谱曲的团歌:“我们小小年纪,有我们自己的武器,我们唱歌跳舞,我们上台演戏。老百姓看了心里欢喜,有钱出钱,有力出力。齐心团结抗战到底,坚持争取最后胜利。解放我中华民族啊,努力、努力、努力!”在冼星海亲自指挥的《黄河大合唱》中,他与团里几个尚未变声的男孩子参加了女声部的演唱。对于乐器,他也感兴趣,学过拉小提琴,还尝试过作曲。然而,最让他着迷的艺术形式还是美术。

幸运的是,李琦在延安得到了一些美术家的指教。1940年,抗战剧团编入附属于鲁艺的部队艺术干部训练班,次年以抗战剧团为主又成立了陕甘宁边区艺术干部学校。这样,李琦有更多机会听鲁艺美术教员讲课,到鲁艺看画展,还常跟在鲁艺师生后面写生。1943年春,边区艺校并入西北文艺工作团,美术组(股)组长、画家石鲁对李琦倾心指导。

李琦很勤奋,排练间隙、行军途中小憩、骑在驮道具的驴背上,甚至在开会、上课时,他抓紧一切机会练习画画;有时捡起树枝在地上练习。笔墨纸张十分难得,他学会了自制画具:用柳条烧制木炭条,用钉子和粗铁丝砸磨成刻刀,锯木头当木刻板。他的画作和木刻有时会出现在延安的各类展览上。

在抗日烽火中,李琦成长起来,画笔,已成为他主要的抗战武器。

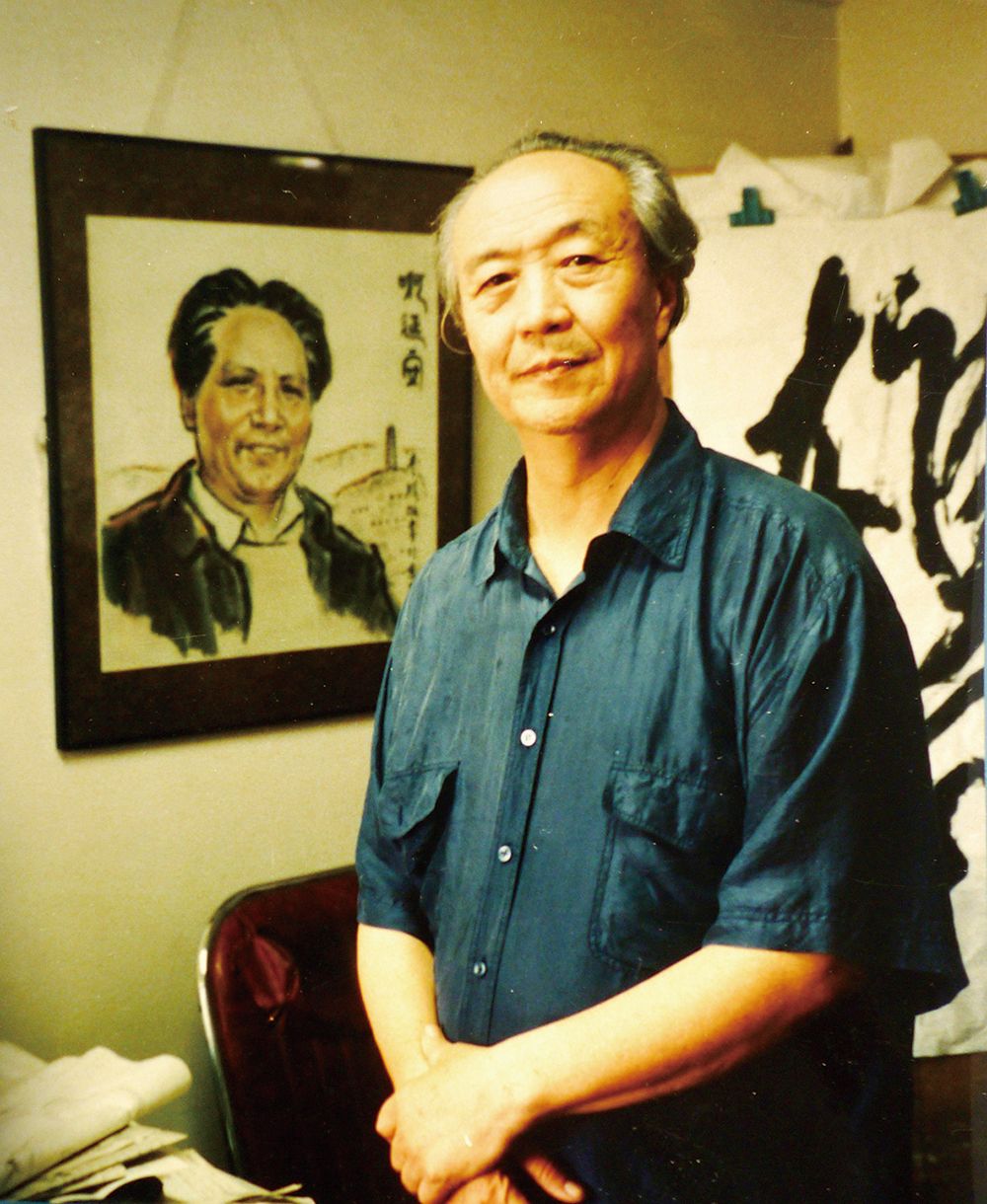

李琦在其画作《啊,延安》前(1993年摄于画室)。

胜利重逢

抗战终于胜利了!延安在沸腾!李琦为延安新华广播电台复播创作了歌曲《开场锣鼓》。1946年,他得到渴望已久的在美术方面深造的机会——到在晋察冀解放区办学的华北联合大学文艺学院美术系学习。早在1945年秋,李琦的父母已进入八路军在抗战胜利后解放的第一个大城市张家口,李舜琴担任《张垣日报》社社长,阎林民做报社党支部工作。

在晋察冀解放区首府这个有“第二延安”之称的张家口,阔别9年的父母和儿子终于重逢。相见之初,父母竟认不出面前这18岁的高个小伙子。他们述说着分别后学习和工作上的体会和成就,分享着收获和胜利的喜悦。虽历经千难万险,他们无怨无悔。

在中华民族面临生死存亡的关头,这两代人毅然抛弃相对优渥的城市生活,在艰苦的抗日根据地和危险的国统区,用笔、用歌声、用行动进行抗战宣传和教育。与千千万万抗日前辈一样,他们不顾个人安危,舍小家为国家,挺身而出奋力挽救民族危亡。

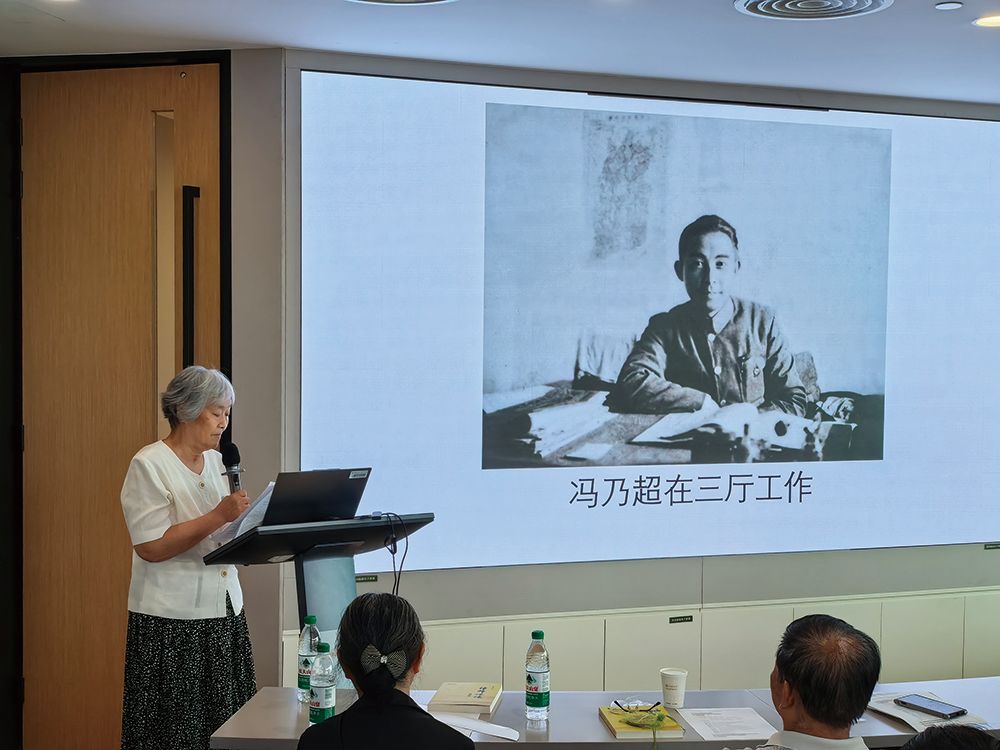

冯乃超在三厅工作。

文卫山河

朱德曾说,抗战需要文武两支军队,除了用枪,还要用笔和口与日本打仗。我家中的几位前辈在抗战中虽然穿上了军装,从事的却是文艺、教育、新闻等工作,可统称为“文化抗战”。

我的外公冯乃超是在日本接受马克思主义并开始文学创作的。1927年他弃学归国投身革命,参与筹组中国左翼作家联盟,任“左联”党团书记、中国左翼文化总同盟书记。中共在上海的组织遭破坏后,他到武汉从事秘密工作。

“七七”事变后,他从隐蔽状态走出,发表《诗歌的宣言》,号召诗人们“用活的语言作民族解放的歌唱”,诗歌、木刻、新戏剧的创作都是抗战有力的“战斗武器”。

1938年春,国民政府军委会成立国共合作的政治部,周恩来任副部长。郭沫若任厅长的第三厅(主管抗战宣传)集中了全国文化界名流,其中有不少中共党员。冯乃超担任隶属中共长江局的三厅特支书记。三厅下属10支抗敌演剧队、4支抗敌宣传队,还有孩子剧团,漫画宣传队、电影放映队在武汉和各战区活动,各队都有秘密党支部。

三厅设有主管国际宣传与对日宣传的第七处。任该处上校科长的冯乃超与其他人员搜集大量照片,汇编成《日寇暴行实录》,用中英文出版,激发起中国和世界人民的公愤。

1940年秋,三厅改组为文化工作委员会,冯乃超仍任中共特支书记,同时作为中共南方局文委的成员进行文化统战工作,团结和引导一大批文学艺术家从事文化抗战,在文学、戏剧、美术、音乐等方面创造出不少优秀作品。如冯乃超在抗战初期所预言的:“民族战争将使中国文艺有灿烂的开花!”

(编辑:李璟桐)