【欧洲时报特约记者赵晨曦4月2日报道】“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法交往”展览4月2日在故宫博物院文华殿对公众开放。

走进古意盎然的文华殿,不仅可见由造办处将法国制和清宫自制仪器组合配套而成的康熙时期的绘图仪器,也有18世纪30年代末,在中国为路易十五定制、在凡尔赛宫廷使用,带有法国王室纹章的首套中国产青花加彩描金纹章瓷餐具……总共约200件文物精品在文华殿内展出,带领观众穿梭回17世纪下半叶至18世纪的中国与法国宫廷。

观众在展览现场观看《万国来朝图》(前)和《“中国皇帝与天文学家”挂毯》(后)。(图片来源:本文图片均由欧洲时报特约记者王欧摄)

这一时期是中法宫廷间交往和文化交流的黄金时代,也是法国王室及其宫廷对中国文化兴趣最为浓厚的时期之一。大量中国工艺品和书籍进入法国宫廷和贵族的收藏视野,引发了以凡尔赛宫为中心波及欧洲的“中国风艺术”创作风潮。法国宫廷保存了大量来自中国的物品以及法国本土创作的中国风艺术作品,成为了解此一时期中法关系和艺术交流的重要物证。

同时,在远隔万里之外的中国宫廷,自路易十四派出“国王数学家”来华以后,大量法国耶稣会士东来,很多法国人长期在此服务,他们对清代宫廷在科学、艺术、建筑、医学、地图编绘等诸多领域产生了重要影响,这种状况一直持续到乾隆末年。

展览展出收藏于凡尔赛宫与特里亚农宫国家博物馆藏的《银镀金咖啡壶》。

记者在展览现场见到,此次展览以“龙与百合花的相遇”,“紫禁城中的法国风景”,“凡尔赛宫的中国时尚”三个单元呈现,展现了百年间中法双方彼此尊重、相互欣赏的政治交往史,彼此借鉴、相互学习的文化交流史。展厅内的工作人员表示,今天是该展览首日对公众开放,仅仅2个多小时已经有1000多名观众前来参观。

“一进入展厅,我就被这些精美的展品所吸引,我仿佛穿越了时光隧道,置身于中国和法国古代的璀璨文化之中。”一位来自法国的观众安娜(Anna)和记者交流着自己的观展感受,“在参观展览的过程中,我感受到了中法两国在历史上的紧密联系:这里的每一幅绘画、每一件瓷器和家具等艺术品都在展示着中法文化在17、18世纪的独特风采,这些珍贵文物见证了我们两国曾经的贸易往来和文化交流。”

观众在展览现场观看《圣方济·沙勿略乘船抵达中国图》(左)和《法国王后玛丽·莱什琴斯卡肖像》。

展览展出的《清人绘雍正帝洋装像屏》。

观众拍摄融合了中法两国工艺、文化特色的铜镀金珐琅工艺品。

观众参观“紫禁城与凡尔赛宫——17、18世纪的中法交往”展。

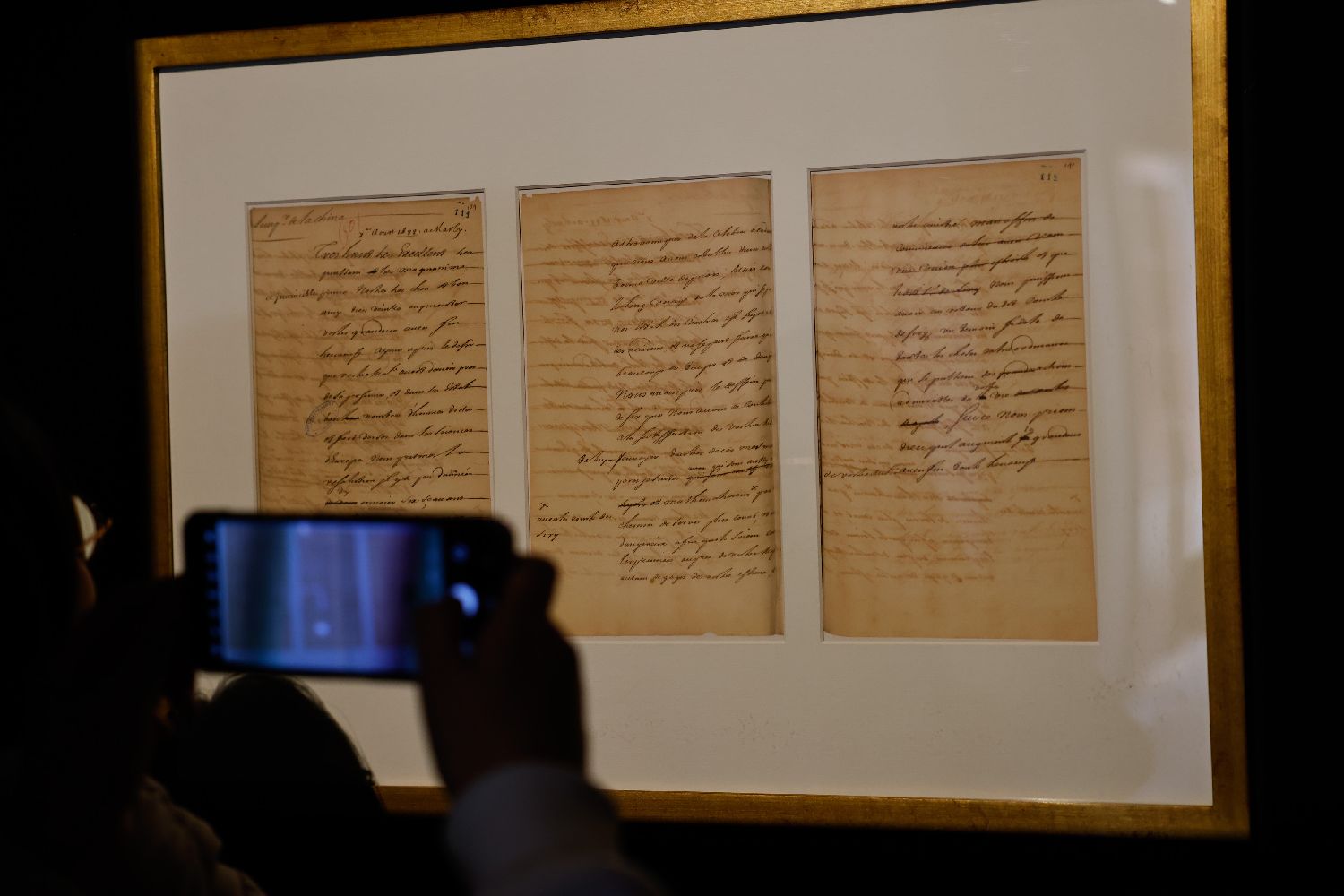

观众观看法国国家博物馆馆藏的中国文献。

展厅内的瓷器与油画相互映衬。

展览展出的《路易十四致康熙皇帝信》。

展览展出的铜镀金圆规矩箱表、铜镀金嵌珐琅望远镜等藏品。

安娜还表示,透过这些展品,也让她感受到了中法两国人民之间的相互尊重和友好往来。“我感受到了历史的厚重感和文化的包容性,总的来说,这个展览给我留下了深刻的印象,也让我对中法友好合作的未来充满了信心和期待。”

现场,一对来自美国的夫妇对展览赞不绝口。“我们从美国来中国旅游,今天专程来故宫‘打卡’,很幸运能在这里见到这个展览。虽然我们不是艺术家,但也能感受得到现场艺术品所承载的历史和文化,感觉是从另一个视角见证了它们带来的精神震撼。”

(编辑:李朔)