意媒:中国未来五年发展计划凸显“科技自主”

2026年3月,中国将正式启动第十五个五年规划,也就是未来五年国家在经济、产业和社会发展方面的指导方针。

意大利《共和国报》报道,中共中央近日公布了“十五五”规划的起草建议。这是一个似曾相识的场景:一个国家凭借创新能力巧妙地规划未来,而这在过去已发生过很多次。例如20年前,当欧洲还在讨论其他问题时,北京政府已经在实施全球最大规模的汽车产业转型战略。

结果就是,今天,中国已成为全球最大的电动汽车生产国,而我们欧洲人却步履维艰,不仅对汽车行业的上下游都造成冲击,也影响了整个欧洲经济。

中国此次聚焦的主题不再是汽车产业。和近几次五年规划一样,这一次主角仍然是“科技”,这是新战略的核心动力。文章称,这里并不仅仅指扩大科技规模,那已不再是问题,从人工智能到工业制造,从消费电子产品到绿色能源,中国多年来已在多个科技领域位居世界前列。这一次,中国更新了以往的战略,意识到当今世界比五年前更加充满不确定性,市场更加动荡。

因此,习近平领导下的中国给出的应对措施,即是本次五年规划的首要目标——科技自主。这并不意味着不再相信自由市场或出口,而是要确保国家在技术发展方面不再依赖他人,毕竟科技是过去几十年全球增长与繁荣的核心动力。

在中共中央发布的官方通告中明确指出,中国期待实现“科技自立自强水平大幅提高”,“建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基”。这里发展“实体经济”指的是,“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,坚持智能化、绿色化、融合化方向,加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国”。

因此,科技是中国发展的主要工具,而中国在过去35年中也无疑是构建未来最成功国家之一。只需看一些数据就知道了:在上一个五年计划期间,中国在科学研究领域的投资接近4500亿欧元。

为了更直观地了解这一数字的规模,我们可以看看欧洲的情况:欧盟委员会2021年到2027年科研资助框架——“欧洲地平线”计划的目标投资额仅为955亿欧元。

本质上,中国的建议包含两个方面。一方面,他们要让过去几十年科研上巨大投入产生的成果惠及全社会(工业现代化和人民生活质量提升),这些投入迄今为止还只惠及了部分人群,而非全国所有地区。这也是因为国内发展模式正在发生变化,未来可能不会有过去那样广阔的增长空间。正如世界经济论坛的一篇评论所指出的,“人口结构变化、房地产行业的调整以及基础设施投资回报率的下降,使得需要新的因素成为维持经济增长的动力”。

另一方面,中国将继续从更长远的角度着眼未来,继续科研投入。值得一提的是,中国是全球拥有科学家数量最多的国家之一,过去五年中专利申请数量也位居世界第一。

因此,中国要求持续创新,大力发展科学,重点领域包括量子计算机、生物制造(包括医疗或新材料)、核聚变、氢能新能源、人机交互以及6G通信网络等。中国的目标之一,是培育越来越多在技术领域具有全球领先地位的企业,并助力整个中国经济,尤其是那些传统领域产业。

戴胜编译

英媒:中国芯片产业将令世界惊叹

《经济学人》刊文指出,中国芯片产业近年来在设计与制造等关键领域持续取得突破,展现出强劲的发展韧性与自主创新能力。

多家中国企业正加快高性能AI芯片的研发,相关产品已在多个应用场景实现部署,部分技术指标接近国际先进水平。在制造环节,中企积极扩大产能、优化工艺流程,确保高端芯片生产稳步推进。

文章指出,中国政府始终高度重视芯片自主可控,持续加大政策与资源投入,为产业发展提供有力支撑。

《经济学人》分析认为,中国芯片产业正稳步迈向高质量发展阶段,已显示出其在全球芯片产业链中的重要潜力。

刘澳京编译

法媒:郑州成为中国新的电动车之都

法国人或许尚不了解,位于中国中部的河南省省会城市郑州,正在成为中国工业转型的象征。比亚迪在此建设超级工厂,抵消了苹果手机部分生产线转移至印度的影响。法媒刊登专稿介绍这座中部城市的转型发展。

《费加罗报》报道说,郑州拥有1600多万人口,但却令人惊讶地安静。该市汽车保有量正在迅速电动化,自行车道上行驶的多是电动滑板车。这座内陆大都市虽与沿海的国际金融中心截然不同,但正逐步成为中国产业寻求新出口市场的后方战略基地。

在中国政府去年1月批准的《郑州市国土空间发展规划(2021-2035年)》中,郑州的功能被描述为“中部先进制造业基地、贸易物流中心、对外门户、区域科技创新高地”。这里除了来自郑州航空大学的俄罗斯教授和来自西非的学生之外,外国人并不多见。法国大使馆记录显示,只有12名法国公民生活在拥有9900万人口的河南省。

郑州曾长期由于台湾厂商富士康的存在而被誉为“苹果手机之都”。由于工资不断上涨以及两岸关系紧张,富士康最终将部分生产转移至印度,使郑州失去了一个重要的就业来源。

如今,郑州的目标是成为全国电动汽车之都。随着比亚迪的入驻及建设巨型工厂,郑州的乘用车产量翻了一番。比亚迪郑州工厂2024年产量超过50万辆。本土汽车制造商通过为庞大的国内市场生产汽车,令沿海大型工业中心释放产能从而专注于出口市场。

但电子产业并未完全从郑州消失。尽管富士康部分撤出,但其子公司鸿海精密电子仍通过全球最大的苹果组装厂继续留在郑州,催生了围绕半导体和微电子的多元化产业网络,使郑州成为该行业的全球中心,产品通过空运出口。郑州机场因此是跨境电商的发展所依赖的“空中丝绸之路”的重要节点之一。

郑州锦荣国际轻纺城坐落在机场附近,该城于2010年建成,占地20公顷,有5000家商户,出口大量廉价服装和配饰。由于长期产能过剩和消费停滞,迫切需要开拓海外市场。25岁的地方投资基金分析师钱先生曾在迪拜和美国学习金融,如今回到家乡。他目睹家乡零售业“正经历一段艰难时期。”路边堆积如山的服装,却没有充足的需求。购物中心的店铺无人问津,小贩无精打采。距离老城中心不远的人民花园里,旋转木马独自空转,有的娱乐设施干脆关闭。当地人转而从事户外乒乓球或羽毛球等免费的消遣活动。年轻一代对在线购物的热衷,正是导致城市实体零售业陷入危机的重要因素。

尽管如此,郑州这座城市仍在继续扩张,尤其是东部商业区的建设速度惊人。这座超级大都市的发展还远未结束。

九天编译

法媒:中国引领全球能源转型

中国投身可再生能源设施建设的竞赛,拉动全球能源转型。其中太阳能发电是最引人注目的领域,也是发展最快的领域。法媒指出,尽管遇到挫折,中国在太阳能领域的竞赛预计不会停止,因为它既有助于减少对煤炭的依赖,也有助于推动中国经济。

《世界报》报道,一座位于宁夏回族自治区的太阳能发电场于2017年投入运营,目前装机容量为1吉瓦,比欧洲最大的太阳能发电场还要高出50%。负责该项目的宝丰能源集团在那里种植枸杞,开发这片土地的农业用途,解决荒漠化问题。该公司在南边200公里处还拥有另一座类似的太阳能发电厂,并在邻近的甘肃和内蒙古拥有众多其他太阳能和风能项目。

中国今年夏天宣布在青藏高原建成了世界上最大的太阳能发电场,面积610平方公里,相当于巴黎的六倍。青藏高原海拔3000米,地势较高,气压较低,阳光更强烈,因此产能更高,超越了其它太阳能发电场。

法媒写道,中国在大力发展可再生能源,在能源转型方面独占鳌头。中国正在建设水电站,今年7月在西藏启动了世界上最大的建设项目,还在山东沿海和甘肃广袤的干旱地区安装风力涡轮机,建造的核电站数量超过其它任何国家。

太阳能发电是最引人注目的领域,也是发展最快的领域。从云南山丘到蒙古边境的北部沙漠,正以前所未有的速度铺盖太阳能电池板。中国的太阳能装机容量将到2025年中期达到1100吉瓦。欧盟到2024年底的装机容量仅为338吉瓦,远远落后于中国。

今年上半年,中国的太阳能发电增速尤为显著。新增装机容量达212吉瓦,超过了美国178吉瓦的总装机容量。北京调整政策之后,这一增长势头估计会在年底和2026年放缓。政府此前对太阳能发电的收购价格进行补贴,使其与燃煤电价挂钩,确保可再生能源的发展。6月1日之后,政府决定让市场运作,促使太阳能生产企业迅速完成价格将得到保证的项目,避免面临价格下跌的风险。其价格下跌本身也是在政府支持下中国光伏组件产能大幅扩张的结果。随着产量不断增长以及中国制造商之间的价格战,全球太阳能电池板的成本二十年间下降了90%以上,使得这项技术变得更加经济实惠。

如此快速的发展给并网和储能带来了前所未有的挑战。宝丰公司在安装了太阳能发电场后,便开始着手建设储能设施——工业电池柜。这项技术由中国主导。中国在汽车电池领域已占据优势,如今还会引领该领域的大规模生产。

法媒指出,中国在宁夏等地区安装太阳能电池板的速度,对全球减少二氧化碳排放的能力至关重要。专家们已经观察到,自2024年春季以来,中国的碳排放量已接近甚至达到峰值,这主要是因为可再生能源的快速部署能够满足不断增长的电力需求。一旦达到峰值,中国若想在2060年实现碳中和目标,就需要在未来35年内每年减排3%。换言之,就是将短跑变成一场马拉松。

九天编译

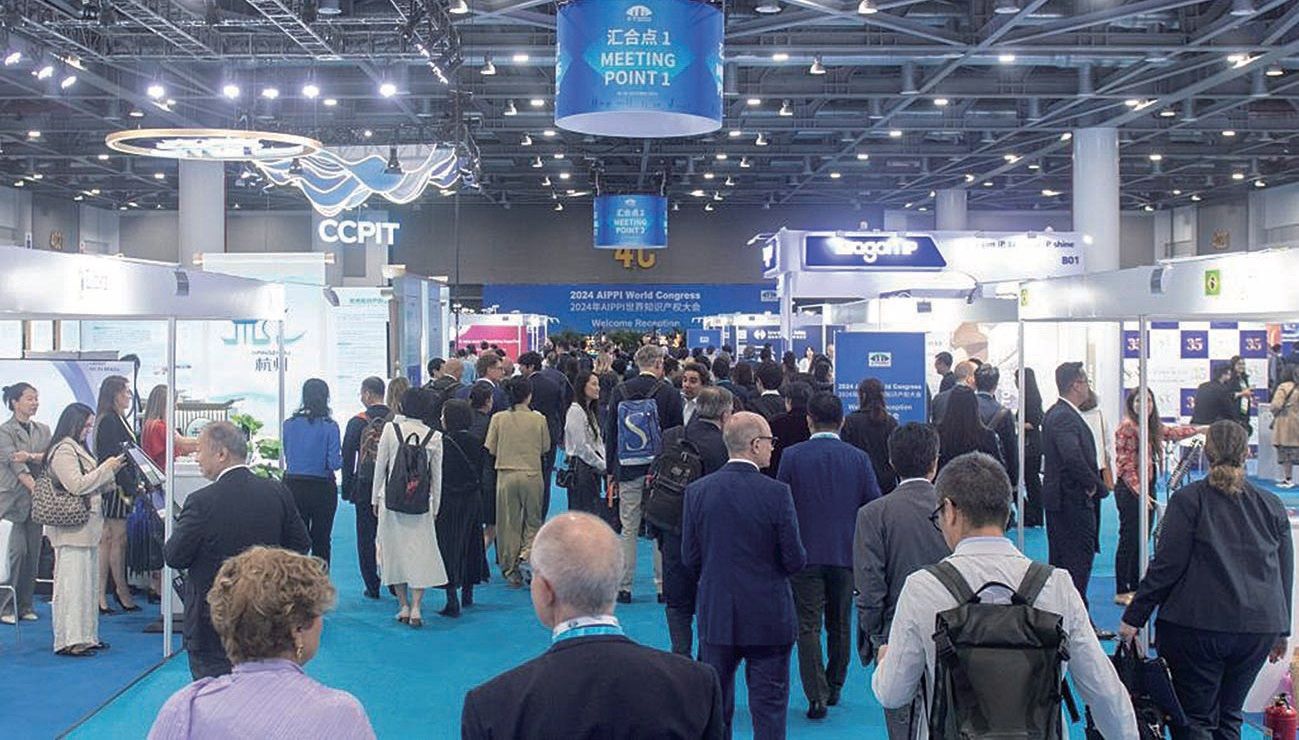

西媒专稿:“创新力量”成就中国成为“专利大国”

Economistjurist网站近日刊登了律师事务所合伙人Alejandro Falcón Morales的评论文章,题为《从“中国制造”到“中国专利”:欧盟应向中国学习什么?》。作者凭借自己多年为在西班牙投资的中国企业提供法律咨询的经验,描述了他如何亲眼见证中国从“全球工厂”转变为全球最大的专利生产国。

文章指出,近几十年来,中国已在全球专利领域取得绝对领先。根据世界知识产权组织最新数据,2024年中国提交了70160件国际专利申请,占全球总量的25.6%。美国和日本紧随其后。在国内专利申请方面,中国国家知识产权局在同一年收到168万件发明专利申请,占全球总量的47.2%,进一步凸显了其在全球创新格局中的主导地位。《2024世界知识产权指标》显示,中国企业提交的国际PCT专利中,超过六成集中在数字技术、能源和交通等关键领域。此外,中国企业正越来越多地向欧洲和美国授权其专利技术,说明它们已从过去的制造者转变为知识产权的输出者。

Morales认为,欧洲商界和法律界对中国创新能力仍存在认知偏差。他在交流中经常遇到一种“知识壁垒”:一些欧洲人士,尤其是年长一代,仍沿用刻板印象,低估中国的科技实力,把中国视为以生产为主的“世界工厂”。然而,与中国企业合作的人都清楚,中国企业如今凭借严谨、体系化的战略布局,已经在全球范围内投资、申请专利并参与高水平竞争。

自“中国制造2025”计划推出以来,中国持续推进产业升级,重点发展人工智能、生物技术、电池、清洁能源、软件、电动汽车等高附加值产业。在这一过程中,产业政策与知识产权制度成为其国际竞争战略的重要支柱。对中国企业而言,专利不仅是一项法律权利,也是实实在在的金融资产:它们可以在并购交易中计价,在跨境商务谈判中提升筹码,也在企业估值中构成关键部分。

Morales指出,中国已建立起成熟而专业化的工业和知识产权司法体系。在主要城市设有专门法院,在最高人民法院设有集中上诉机制,使相关诉讼具备较高的专业性和可预见性,为专利、商标等权利提供了稳定的司法保障。进入欧洲市场的中国企业通常也具备完备的知识产权策略:从国内申请到PCT,再到进入欧洲专利局和各国国家阶段,均按体系化路径推进;其商业秘密管理也相当严谨。

与此相比,欧洲,尤其是西班牙本身并不缺乏创新能力,而是缺乏对工业和知识产权的系统性保护与利用文化。在不少企业里,专利仍被视为成本,而非能够带来竞争优势的战略性投资。Morales呼吁欧洲建立真正的创新生态系统,将企业家、工程师、营销人员、律师、经济学家和技术专家整合进同一决策链条,使创新从研发阶段就与法律和商业策略紧密结合。中国经验表明,创新力量只有在与法律保护、产业政策和商业规划协同运作时才能发挥最大效能。

文章强调,中国已经从“中国制造”迈向“中国创造并拥有专利”,因为它深刻理解:创新只有在获得保护并实现经济回报后,才能真正转化为力量。如果欧洲希望重新跻身创新强国,必须大胆吸收中国经验。

唐奕奕编译

(编辑:法雨)