【欧洲时报汤林石编译】和外婆一起喝下午茶的朋友们,竟是二战中参与情报战的抵抗组织成员。被捕后,她们被关押在唯一的“全女性”集中营,仍然设法传递消息、策动罢工、记录罪证。

小时候,阿琳娜最喜欢的事,就是和外婆共度时光。

她的外婆叫雅克琳·佩里·达兰库尔,高挑纤细,优雅从容,是个资深旅行爱好者。每当她回到巴黎,都会住进第十七区一套雅致的五居室公寓里。屋内摆满了各种精美的物件——画作、家具、来自世界各地的艺术品,还有一架漂亮的三角钢琴。

但阿琳娜最爱的,是外婆的海量藏书。几乎每个房间都有书架,床头柜上、高高的办公桌上、桌子下面都堆着书,连客厅沙发两侧也不例外。对阿琳娜来说,这里就像一个巨大的游乐园,是捉迷藏的好地方。

同样让阿琳娜着迷的,还有经常来外婆家喝下午茶的几位女士。她们都是外婆最亲密的朋友。

“她们看上去就是非常普通的老妇人,头发花白,身体也有些虚弱,”阿琳娜说,“但这样的外貌完全掩盖了真实的身份。她们一点也不普通。”

喝着茶、吃着小点心,这些女士讨论国际局势,也谈论不公正的社会现象。有时,谈话内容会出现“惊天转折”,几十年的时光仿佛瞬间倒流,她们又变回了二战时期被纳粹占领的巴黎城中那几个年轻女子。

她们不再使用真实姓名——雅克琳、热尔曼、吉娜维芙、阿妮丝,而是换上了维奥莱娜、丹妮埃尔、库丽等假名。她们中有人参与筹建巴黎最早的抵抗组织,有人负责侦查德军的军事部署,阿琳娜的外婆则骑着自行车穿梭于巴黎街头,运送无线电设备和秘密文件,向伦敦发送密报,同时躲避盖世太保的追捕。

阿琳娜突然意识到:坐在她面前的这些老妇人,竟是真正的抵抗运动英雄,做着“我们只在书里、电影或电视上见过的状举”。

《拉文斯布吕克姐妹情》讲述的正是这几位法国抵抗运动女性成员的真实故事。作者琳恩·奥尔森是历史类畅销书作家,曾任美国大屠杀纪念博物馆的历史顾问,擅长撰写关于二战时期欧洲抵抗运动与盟军人物的纪实作品。

拉文斯布吕克是距柏林约50英里的一座集中营。和德国境内的其他纳粹集中营一样,拉文斯布吕建在荒僻之地,藏于密林深处。不同之处在于,这是唯一一座专为女性设立的集中营。

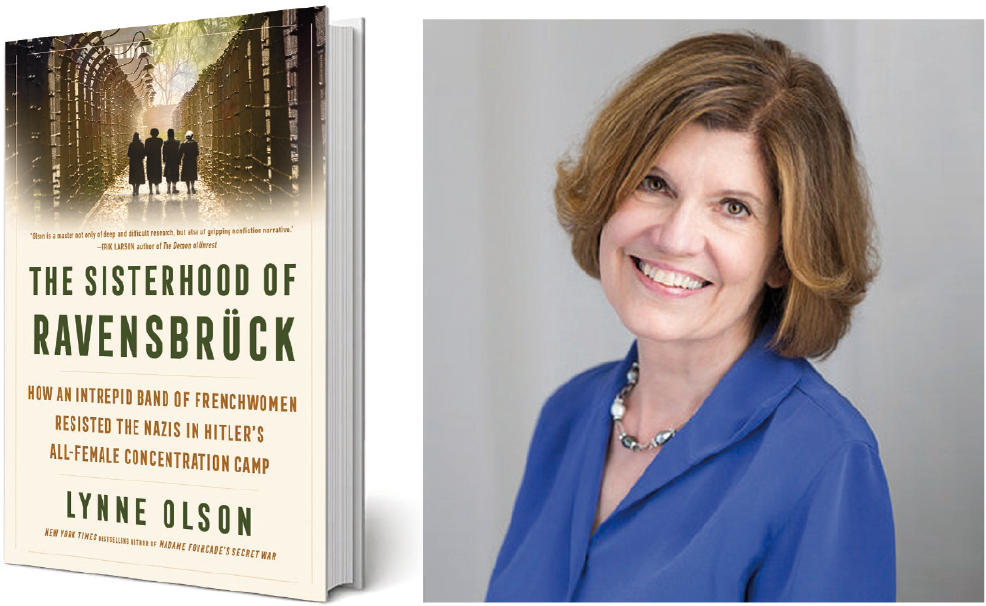

左图为《拉文斯布吕克姐妹情》,右图为本书作者琳恩·奥尔森。(图片来源:企鹅兰登书屋)

据估计,二战期间陆续有约13万名欧洲女性被囚禁于此,其中许多人是抵抗组织成员。大约4万人在此罹难,死因包括饥饿、疾病、酷刑、枪决、药物注射、医学实验,以及1944年12月建成的毒气室。

拉文斯布吕克的最初设计容量是3000人,但高峰期曾同时关押超过4.5万名犹太人、吉普赛人以及被纳粹德国视为敌人的群体。这里生存环境恶劣,平均每200名囚犯共用一个厕所。小病迅速演化成致命恶疾,一名牙龈脓肿的女性在数日内便因败血症死亡。

雅克琳、热尔曼、吉娜维芙、阿妮丝自1942年起被送往拉文斯布吕克。奥尔森追踪了她们从被捕、押送到囚禁的经历,以及她们战后获取承认和赔偿的过程。

在集中营里,她们借着夜幕的掩护在各个牢房间穿梭,传递药品,通过敲打管道传递信息,甚至策划罢工。

她们明白,必须找到留下证据的方法。被关押后,热尔曼开始对集中营里的生活进行人类学研究。她记录下守卫的名字、运囚日期以及毒气室“筛选”囚犯的细节,小心翼翼地将笔记伪装成“菜谱”,分散着藏在可信的朋友那里,战后重新收集整理,于1946年出版了开创性著作《拉文斯布吕克》。

由于法国社会当时对自己在二战期间与纳粹德国合作的历史持回避态度,热尔曼无法在法国找到出版商,她的书只能在瑞士出版。

面对这种“故意”的集体遗忘,拉文斯布吕克的幸存者们成立了“全国女性抵抗运动流放与囚禁幸存者协会”(ADIR),通过该组织为幸存者争取住房、医疗和就业支持。

奥斯维辛和达豪集中营被解放时,饥饿的囚犯、腐烂的尸体被拍摄下来,震惊了世界。与之相比,拉文斯布吕克并未留下太多直观的视觉记录。由于它被解放的时间较晚,党卫军有充足的时间销毁罪证。苏联军队于1945年4月30日攻破营门时,也没有摄像记者随行。

但在热尔曼等幸存者的不懈努力下,罪恶最终暴露于阳光之下。1950年,拉文斯布吕克前指挥官弗里茨·苏伦在柏林一家地下酒吧当侍者时被捕。审判中,热尔曼的笔记成为关键证据,证明苏伦在1945年4月6日签署了处决500名女性的命令。1950年6月12日,苏伦被处以枪决。

2015年5月,热尔曼和吉娜维芙被迁入巴黎先贤祠。这象征着法国的最高敬意,当时只有伏尔泰、雨果、卢梭等71人享有这一荣誉。她们则成为继居里夫人之后,第二和第三名被收入先贤祠的女性。

《卫报》书评指出,作者奥尔森在书中展现了持续性的思考深度与洞察力。与前人的著作不同,奥尔森将目光聚焦在4名法国抵抗组织女性成员身上,展现了她们追寻正义的非凡人生。

(编辑:唐快哉)