【欧洲时报汤林石编译】在2025年布克奖获奖小说《血肉之躯》中,我们看到人生往往被许多身不由己的因素塑造,而每个人对自己命运的掌控都比想象中更少。

11月10日,2025年布克奖在伦敦揭晓,大卫·绍洛伊凭借小说《血肉之躯》获奖。

英国《卫报》报道,绍洛伊常被称为“匈牙利裔英国作家”,但这个称呼却让加拿大民众感到有些不满。他的母亲是加拿大人,他本人也出生在加拿大,父亲则是移居加拿大的匈牙利人。“可以说,比起匈牙利人,我更像加拿大人。”

现年51岁的绍洛伊在英国长大,毕业于牛津大学,之后在匈牙利生活了15年。目前,他和妻儿居住在奥地利维也纳。因此,他更愿意称自己为“欧洲小说家”。他自比为“文学隐士”,住在奥地利却不会说德语,也不属于任何文学圈子。

在以往的访谈中,可以看出他对许多当代小说的同质化现象展现出明显的厌倦。不过,他对传统小说形式也没什么耐心。“那种典型的俄国小说,从主角的祖父母写起,写了200多页才写到主角出生——那可能不是我最喜欢的类型,”他说,“我更喜欢压缩的、精炼的小说,那种不会把一切都告诉你的书。”

谈及写作的初心,绍洛伊在接受布克奖官方访问时表示:“成为作家的愿望本质上是一种模仿的愿望,一种重现他人作品对你产生的影响的愿望。从这个意义上讲,所有小说都是同人小说。”

多年来,绍洛伊一直被评论界视为“作家中的作家”。2013年,他被知名文学杂志《格兰塔》评为英国最佳青年小说家之一。2016年,他凭借短篇小说集《人不过如此》入围布克奖,但最终与奖项失之交臂。这一次凭借《血肉之躯》再度入围后,他决定“催眠自己”,让自己相信不会获奖。“我可能催眠得有点太成功了,整晚都异常平静——然后当真的获奖的时候,我反而有点震惊。”

《血肉之躯》的诞生源于绍洛伊耗时4年却未能完成的一部小说。在最终放弃之前,他已经写下10万字。“放弃它让我既如释重负,又忐忑不安,因为我不得不从头开始创作。”

他想写一本情节横跨英国和匈牙利的小说,以反映自己“情感上被困在两国之间”的感受。他还想探讨“生命的身体感受”。于是,他新建了一个Word文档,暂时命名为“Flesh”。出版社编辑一度担心这个标题看起来“缺乏文学性”。但最终,他们一致认为这个标题恰好契合了小说中弥漫的不安感及其核心主题——身体。

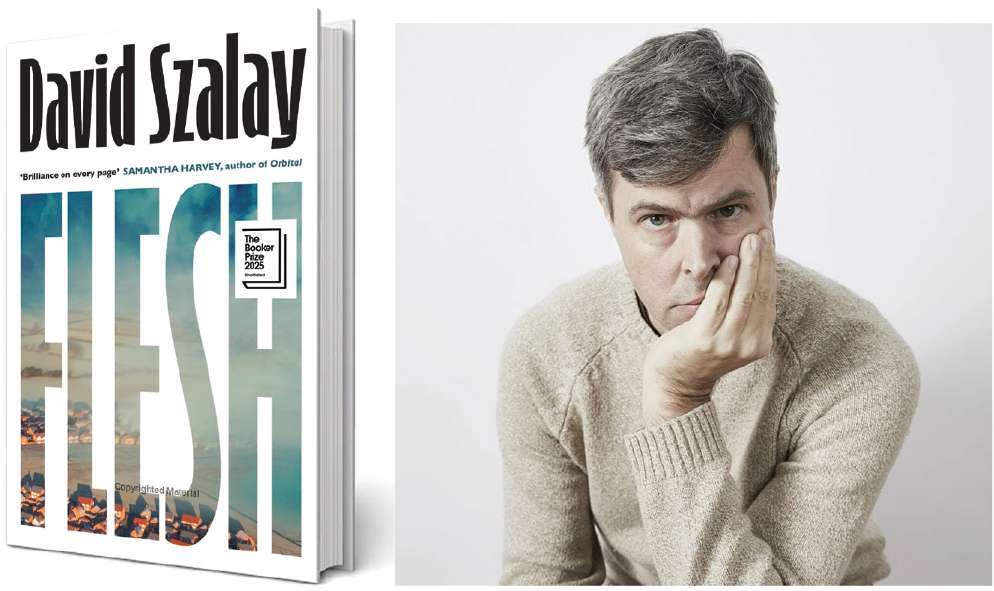

左图为《血肉之躯》,右图为本书作者大卫·绍洛伊。(图片来源:企鹅兰登书屋/布克奖官网)

小说主人公伊什特万(István)初次亮相时,是匈牙利某个偏僻小镇里无聊的15岁少年。他被一位中年女邻居吸引,陷入一段充满羞耻的秘密关系。一场混乱的暴力行为让他的生命脱轨。他参军,被派往科威特驻扎;之后他搬到伦敦,在一家夜店当门卫,直到全球资本的浪潮将他短暂地卷入富裕精英的圈层。尽管步步逼近特权的堡垒,但他依然粗鲁、笨拙、无礼。

而在这一切过程中,读者始终被隔绝于伊什特万的思想、情感和动机之外,只能看到别人如何对他作出反应、渴望他、畏惧他。从伊什特万本人那里,读者听到的最多的只是一句平淡、敷衍的“好的(OK)”。

《卫报》书评指出,这是一种冒险的写作策略,但这种叙事上的“平淡”却带来了很大的回报:它诱使读者主动走进文本中那些巨大的空白,试着去解开伊什特万之谜。它的冷峻笔调将关于身份、自由意志和人生意义等最根本的形而上学问题彻底呈现出来。

小说的时间跨度大致与作者的人生相同,期间穿插了从伊拉克战争、东欧向西欧的移民潮到新冠疫情等一系列外部事件,旨在呈现那些超出个人掌控的政治与社会经济力量如何影响人们的命运。

“从表面上看,这部作品完全是当代题材,但在这层表象之下,我把它构思成一部类似古希腊悲剧的作品,主人公必须经历彻底的磨难才能达到精神升华。”绍洛伊表示。

本届布克奖评委会主席、爱尔兰作家罗迪·道尔透露,《血肉之躯》获奖是评委“一致同意”的结果,大家“从未读过如此独特的作品”。道尔说:“从很多方面来看,这是一部基调阴郁的作品,但读起来却令人愉悦。”《血肉之躯》采用了一种经典的叙事弧线——一个男人从少年到老年的生命旅程,却以一种崭新且具有挑战性的方式加以呈现,将传统上支撑小说形式的角色内心世界大幅抽离。

道尔指出,这本书将目光投向一个工人阶级男性,而这一群体在文学中往往鲜少被认真书写。“我从小就被养育成‘绝不能哭’的样子。我后来意识到这是荒谬的,并决定摆脱这种观念。但伊什特万仍然是那种遵循‘男人不哭’的人。”

《卫报》书评称,绍洛伊一向擅长写坚硬、简洁的句子,而在这部小说里,他将这种风格发挥得更加淋漓尽。美国《纽约时报》则从更宏观的角度评价道,虽然绍洛伊此前的5部小说之间几乎毫无共同点,但它们共享一种忧郁的底色,以及对“重压之下的男性气质”的持续关注;而在《血肉之躯》的主人公身上,你能感受到“东欧那种压抑的悲伤”。

《纽约时报》认为,在《血肉之躯》中,没有一个角色在道德层面上值得支持,富人和穷人似乎同样空洞、虚伪。“我们生活在一个缺乏道德捍卫者的世界,这本书让你真切地感受到这种缺失带来的后果。”

(编辑:唐快哉)