【欧洲时报汤林石编译】如今,真正能称得上“英国贵族”的只有不到5000人,但他们在公众心目中的存在感却不小。一位英国记者通过大量实地采访,呈现贵族的命运变迁和当代贵族的真实生活。

在温莎大公园外的乡间小路上,罗斯玛丽·缪尔夫人的宅邸静静矗立。她的世界——男管家、法国大厨、晚餐前敲锣示意更换正装——曾是英国旧式贵族生活的常态。如今,92岁的她已是这个贵族世界最后的“幸存者”之一。

“贵族”的定义究竟是什么?在英国记者埃莉诺·多尔蒂的新作《继承与风华:现代英国贵族史》中,即便在贵族内部,对此也意见不一。例如,第十三代拜伦男爵罗宾·拜伦就认为自己并不符合定义:“贵族应该只包括那些仍然拥有土地和庄园、不必真正靠工作谋生的人。”

但多尔蒂指出,拜伦男爵的头衔始于1643年,罗宾是第十三位继承人。无论他是否愿意被视为“拥有土地的贵族”,在多尔蒂这样的普通人看来,他依然是贵族。

十多年间,多赫蒂走访了全英150多座豪华庄园,采访庄园的主人,了解他们生活的起落,带领读者进入这个普通人难以触达的神秘世界。

截至目前,英国的世袭贵族群体包括793个拥有可世代传承头衔的家族。另外还有983个“准男爵”家族没有被包含在本书中。多赫蒂写道,在贵族等级“金字塔”的顶端是24位公爵,其次是34位侯爵,接着是188位伯爵、108位子爵和439位男爵。绝大多数头衔只能由男性继承人传承。

随着贵族整体的重要性逐渐下降,这5个等级之间曾经严苛的区分也大多消失。在普通人眼中,它们几乎没什么区别。

英国《泰晤士报》指出,贵族的衰落不仅仅体现在政治权力上。19世纪70年代(1870年代)的统计显示,英国约710人拥有全国约五分之四的土地。随着遗产税的出台,大批庄园被拆分出售。两次世界大战之后,由于大量贵族去世,许多庄园被传给了缺乏管理经验的旁支继承人。1900年至1975年间,英国大约有1200座“具有建筑与历史价值”的庄园被拆毁,另有275座在爱尔兰独立战争中被焚毁。

奢靡的生活也和大部分财富一同消失。如今,大多数贵族过着“上层中产阶级”的普通日子。最常见的职业是金融业,也有少数人投身娱乐圈,比如第十二代波特兰伯爵蒂姆·本廷克就当了演员(他曾出演《王冠》第三季)。更少见的例子包括:第十一代埃塞克斯伯爵当过小学教师,第三代凯斯男爵当过消防员,第五代蒙克斯韦尔男爵则在建材超市百安居(B&Q)当过客服顾问。

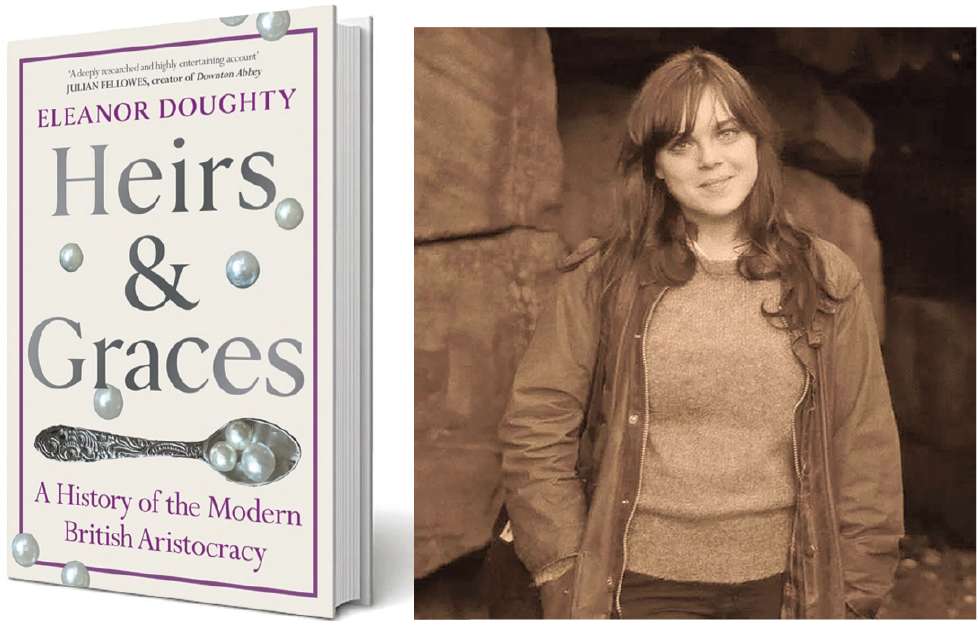

左图为《继承与风华:现代英国贵族史》,右图为本书作者埃莉诺·多尔蒂。(图片来源:企鹅兰登书屋/作者官网)

不过,这并不意味着世袭贵族——无论是金雀花王朝时代的古老家族、维多利亚时期工业家的后裔,还是近代新晋贵族——完全抛弃了祖辈的特权生活。时至今日,依然有人能维持“贵族式”的生活方式:宽敞的乡间宅邸、司机和管家、以贵族头衔称呼他们的仆人,还有可以狩猎的庄园。多尔蒂指出,这种“贵族式”生活方式表现出了惊人的韧性和极强的延续性,“我遇到过一些当代的世袭贵族,他们的思维方式几乎与他们的父辈、祖辈别无二致”。当然,变化也在发生,但其速度和力度往往远不及整个社会所经历的转变。

庄园曾是英国民族身份的重要组成部分。作家伊夫林·沃曾说,那是“我们国家最重要的艺术成就”。虽然如今大多数庄园已不再是家族住所,但“英国大宅”的形象深深刻印在大众文化中——从阿加莎·克里斯蒂的小说,到电视剧《唐顿庄园》,再到伊夫林·沃自己的作品《故园风雨后》。“楼上和楼下”的地位分层,长期以来也被当作英国社会本身的隐喻。

但贵族们越来越“住不起”庄园了。到20世纪60年代末,价值超过75万英镑的庄园要交85%的遗产税。国家信托接管了许多庄园,并通过售票开放给公众参观。也有一些贵族选择自负盈亏,比如在庄园里举办音乐节,甚至将庄园改造成野生动物园。

大多数普通人一生只用一个名字,世袭贵族的名字却繁多复杂,包括头衔、昵称、家族称呼等。《卫报》指出,这其实就像行话一样,是一种排他和支配的体系。从叙事的角度来看,这很影响阅读体验——多尔蒂的每句话都塞满细节,不仅要交代人物和家族财产的继承关系,还要说明他们与女王、各位公爵的关系,甚至连“曾祖母养的猎犬的小名”都不放过……结果每个故事都像一只想要学飞的小鸟,被厚厚的“家族细节水泥”压住了翅膀,根本飞不起来。这些细节对理解人物帮助不大,却成了衡量他们价值的唯一标准。

《泰晤士报》则认为,鲜活的故事和经历,让书籍内容大大加分。多尔蒂对受访者既礼貌又尊重,描绘当代贵族群体时坦率而不失真实,对历史也没有多余的浪漫化,只是偶尔流露出一丝淡淡的感伤。

最后,回到本文开头的场景。在接受多尔蒂采访时,缪尔夫人一边回顾着家族的荣光,一边说:“如今头衔这些东西对谁都已经没意义了……我觉得最好还是彻底摆脱贵族制度。”但她觉得“废除”这个词太强烈了,最好是让它慢慢自然消亡。

(编辑:唐快哉)