李一氓,四川彭县人。曾在上海大同、沪江、东吴大学求学。参加过北伐战争、南昌起义和二万五千里长征。抗日战争期间,受命协助叶挺组建新四军,任新四军秘书长。皖南事变后,先后任淮海区、苏北区党委副书记、行署主任。抗日战争胜利后,任华中分局宣传部长、苏皖边区政府主席、大连大学校长等职。新中国成立后,曾任中国驻缅甸大使、中国国务院外事办副主任、中联部副部长等职务。

李一氓不仅是老一辈无产阶级的革命家,还是一位学者、诗人、书法家、收藏家和文物鉴赏家。有有关他的故事,从他的孙女李燕描述中娓娓道来,那些关于革命岁月的峥嵘、翰墨丹青的意趣,在后辈的追忆里愈发清晰。

1939年皖南新四军军部。后排左起:袁国平、陈毅、周恩来、项英;前排左起:李一氓、粟裕、王集成、邓子恢。(图片来源:本文图片均由李燕供图)

【重视新四军初创时期的文化建设】

我的爷爷李一氓在他的革命生涯中,从事过多方面的工作,有着丰富的经历,但他的一生却总是与文化紧密相连的。陈毅称他是共产党内少有的大知识分子。他在抗日战争中所从事的文化实践,可以分为在新四军和苏北抗日根据地两部分,这是他一生文化活动中的重要组成部分。

组建新四军战地服务团

中国全面抗战爆发后,国共实现了第二次合作,南方八省十四个地区红军游击队改编为新四军。李一氓受中共委派协助叶挺组建新四军,任新四军秘书长,成为新四军初创时期军领导成员之一,为新四军的成长和发展,尤其在文化建设方面发挥了重要作用。

李一氓在新四军中身兼数职,除兼任秘书处和军法处处长外,还担任文化工作委员会主任。李一氓是创造社和左联的主要成员和负责人之一,瑞金期间曾主编《红色中华》,长征结束后,曾担任毛泽东的秘书。他深知文化的力量可以转化为战斗力,高度重视新四军的文化建设。新四军筹建之初,叶挺、项英、李一氓等就商定要尽快招收一批进步文化工作者和知识青年,组成战地服务团,开展宣传与动员,激发民众的爱国热情和抗日斗志。

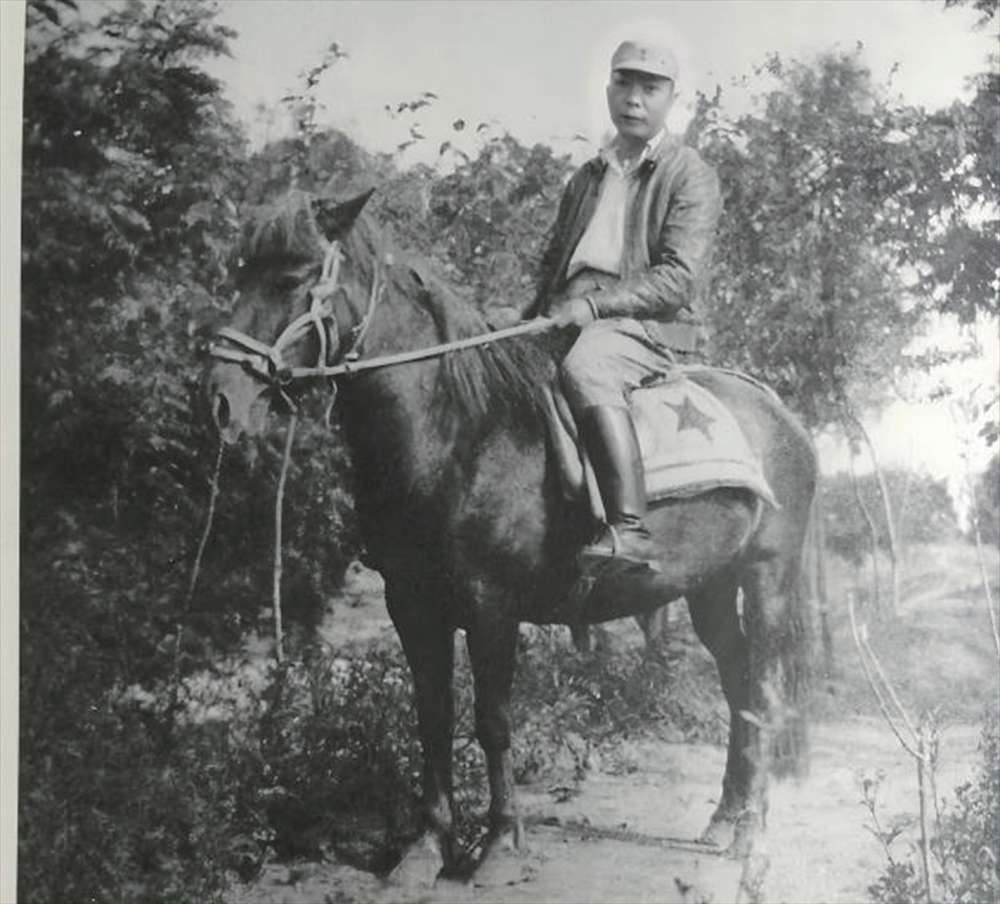

李一氓在泗沭(今属泗阳)县庄圩留影。

剧作家杜宣回忆,1938年初,他当时刚从日本留学回来,在武汉打算去延安,经陈同生介绍认识了李一氓,李一氓让他多找一些知识青年一起去新四军。杜宣很积极,找到了留日同学吴晓邦、韦布,国立剧专的李增援、黄若海等九人,组成了最初的新四军战地服务团。后来战地服务团成员发展到数百人,被誉为“文化轻骑兵”。他们以音乐、戏剧、美术、文学、讲演等方式,宣传抗日、鼓舞士气、怒斥敌伪,成为新四军开展敌后抗日的得力助手和开路先锋,许多爱国青年也因此走进了新四军的队伍。

1939年4月,新四军的重要文化团体抗敌剧社成立,李一氓担任第一任社长。剧社创作了大量反映抗日斗争、军民鱼水情的剧目。

李一氓还对许多宣传工作做了具体细致的指导。著名版画家沈柔坚回忆:《新四军军歌》出来后不久,在李一氓的建议下,我和卢芒、孙从耳三人合作创作《新四军军歌木刻组画》约35幅。作品完成之后,李一氓看了表示满意。他要求每幅画手拓100张,用深棕色书皮纸作封面和衬纸,画幅切好边,按次序在每一页衬纸上贴一幅画,书页订小圆孔,用黑丝带作“蝴蝶装”,装成100册送到海内外作宣传。

筹建新四军第一家印刷厂——皖南军部印刷厂

军部建立初期,只有一个小石印所,无法满足各种军政令文件和内外宣传材料的印刷任务。为使中共的全面抗战路线广泛地深入人心,李一氓深感建立一个铅印印刷所十分迫切。他将办印刷厂的任务落实到原煤业救护队叶进明等人身上,并将印刷厂定名为“战地文化服务社”,对内称皖南军部印刷所。

红十字会上海煤业救护队曾是上海一支规模较大的群众抗日救亡团体。在其核心成员上海地下党员叶进明等人的带领下,上海煤业救护队120人带着20多辆汽车集体加入新四军,出色地完成了转运分散在各游击区的红军指战员到岩寺集结。兵运结束后,叶进明、忻元锡、陈昌吉三人继续以红十字会煤业救护队名义从事统战工作,并作为军部特派交通员,往返于皖南和上海。1938年7月,叶进明带着李一氓的信函,到上海找到了地下党,上海地下党帮助购买了印刷机械。当年11月,第一张铅印《抗敌报》出版了。新建成的印刷厂具备了排字、铸字、刻字、印刷、装订、校对等完备的工种,叶进明、忻元锡、陈昌吉分别成为皖南军部印刷所的第一、第二和第三任所长,他们在工作中遇到什么问题,就找李一氓商量。

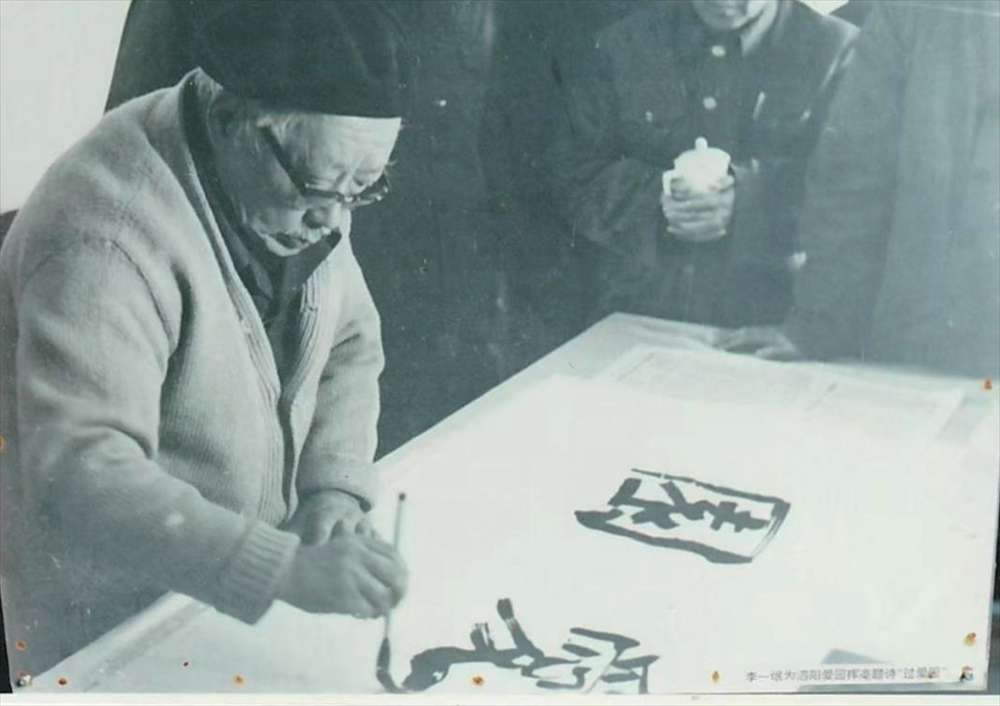

1979年李一氓重题《爱园》。

印刷所的建立,使得笔杆子的力量得以充分发挥。新四军政治部编印的《抗敌报》《抗敌》以及《学习》《战地青年》《战地画报》等革命报刊书籍,源源不断地运往抗日前线和东南诸省。

以笔为矛

《抗敌报》和《抗敌》这一报一刊成为了当时新四军的喉舌。《抗敌报》创办于1938年5月,李一氓很关心和支持《抗敌报》,他在报刊上发表了不少文章和社论,内容涉及国内外时事、政治军事理论、根据地建设和国际战争形势等诸多方面。例如,当时国民党地方势力,不准农民卖米给新四军,还造谣说新四军压低粮价,并强迫封仓。李一氓写了《皖南的粮食、农民与军队》,对国民党的谣言予以公开反击。

李一氓参与创办了综合性半月刊杂志《抗敌》,是编委会成员之一。《抗敌》主要内容以新四军的抗日斗争为主,涉及全国性的政治问题或者战术性的军事理论以及一些文艺通讯。

李一氓当时把在军部睡觉、办公的地方,叫作“运璧营房”,意思是学陶侃运璧,激励自己勤奋工作,他还以“运璧营房随笔”为标题在《抗敌》上发表系列短文。李一氓发表的文章,有的以犀利的笔锋、鲜明的态度抨击一切反共投降的卖国理论;有的分析当时战局的特点,提出斗争策略;有些以较高的理论水平,通俗的语言,宣传党的方针政策。

【引领苏北抗日根据地的文化发展】

皖南事变后,李一氓奉命来到苏北淮海区任淮海行署主任,兼任中共淮海区党委副书记。淮海区地处苏北腹地,是沟通华中四大敌后根据地的纽带,具有十分重要的战略地位。李一氓在主政淮海抗日根据地时期,为政权建设、经济发展、部队保障等方面殚精竭虑,更为文化工作倾注了大量心血。

提高农民文化素质

1942年5月李一氓在为《淮海报》撰写的社论《“五四”论根据地的文化》一文中,明确提出了文化要面向占人口多数的广大农民的观点,并提出了一套完整的计划以扫除农民的文盲、克服农民的落后性、增加农民的自信心,从而提高广大农民的文化素质。在李一氓领导下大量群众自身文化教育组织得以成立,如读报组、识字组、黑板报班、妇女班、农村剧团、农民戏班、秧歌舞队、俱乐部等。通过寓教于乐,广大群众在文化活动中提高了素质和认识,加强了抗战的群众基础。

创建“淮海实验京剧团”

文艺团体在根据地的文化活动中,有着特别重要的作用。当时成立的“淮海实验京剧团”,就是李一氓发起筹建的。这个团的演出多彩多姿,十分活跃,深受广大干部和群众喜爱。李一氓对该团可谓关怀备,他经常到团里看排练,了解团员们工作生活情况,解决他们的困难。在排练场,他不仅给演员们讲析剧情要求,还能亲自打板鼓,指挥乐队。据说他板鼓打得有板有眼,很有专业水平的味道。在剧团团员心目中,李一氓倒不像是行署主任,而更像是他们的团长兼导演。李一氓身为淮海区行政公署主任,工作十分繁忙,但他仍挤出时间,夜以继日,创作了反映李自成功败垂成历史教训的京剧《九宫山》,演出受到根据地广大军民的热烈欢迎,获得广泛好评。

在李一氓的积极倡导下,淮海区各县也纷纷成立了文工团、队,创作演出了大量反映淮海区军民斗争生活的剧目,深受广大群众的欢迎。1945年春暖花开季节,李一氓观看了淮海区的文艺演出后,挥笔写下了《观会演》一诗,生动地记述了根据地内群众文艺活动的盛况:

桃红柳绿菜花黄,田畴农村百样忙。

牧童樵叟相和唱,陌上田姑漂淡装。

扶持淮海剧

对于群众喜闻乐见的艺术形式,李一氓总是热情关注和支持。早年的淮海戏仅是民间艺人走村串户卖艺为生的一种小戏曲,不登大雅之堂。一次偶然的机会,李一氓发现这种地方小戏很有群众基础,如加以改造将会为抗战的文艺宣传发挥积极作用。以后经李一氓的热情扶持,该小戏逐步演变成为深受淮海地区群众欢迎的地方剧种淮海剧,现在已成为江苏的六大地方剧种之一。在李一氓倡导下,各剧团和文艺团体,把本地区流传的各种文艺形式加以改造利用,在淮海区形成了百花齐放、千姿百态的文化局面。

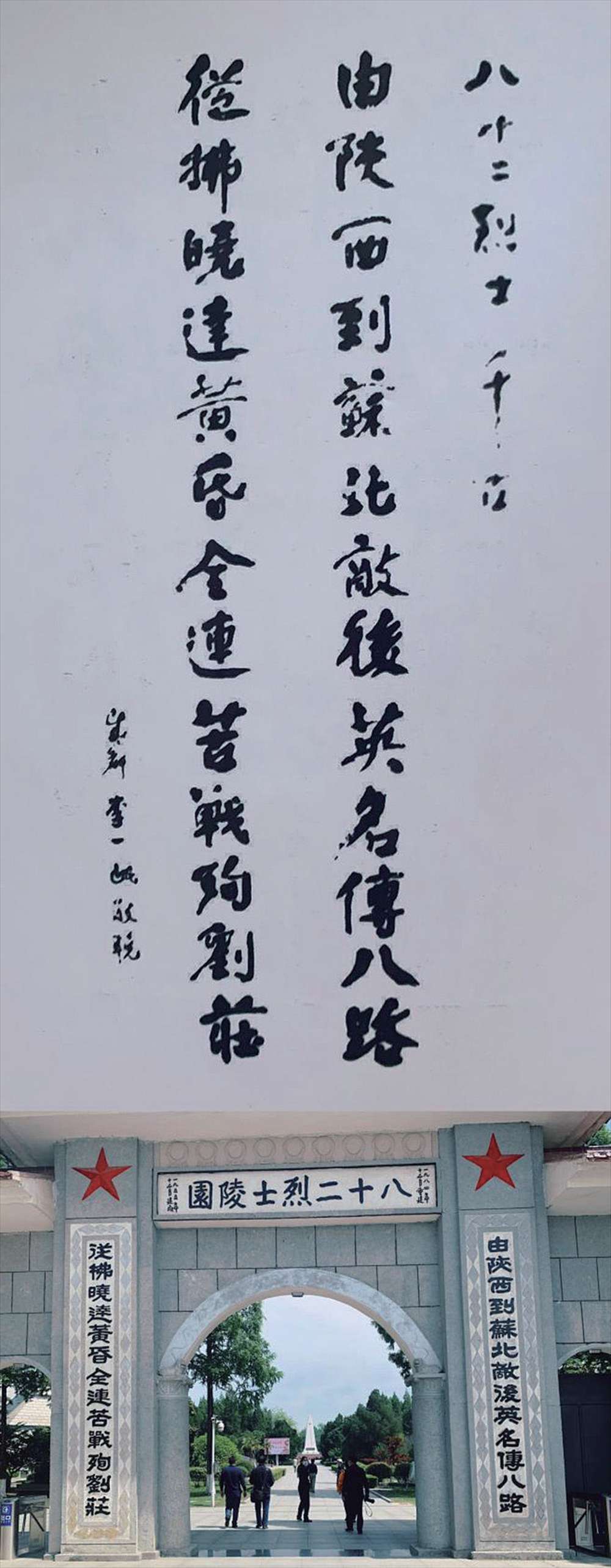

墨祭英烈

李一氓对为抗击日伪而英勇牺牲的烈士充满敬意。他积极筹划和热心参与对烈士的各项祭扫活动,或举行公祭,或勒石撰文,或建造陵园,以寄托哀思和敬意。他为刘老庄八十二烈士撰写了著名挽联“由陕西到苏北敌后英名传八路,从拂晓达黄昏全连苦战殉刘庄”。他为刘老庄八十二烈士陵园撰写的碑文曾收入中学课本,生动记录了战斗的惨烈、悲壮与英勇,讴歌了八十二烈士惊天地、泣鬼神、不屈不挠的抗争精神。1944年冬,李一氓支持并亲自参加泗沐县在北裴圩(今泗阳县爱园镇)修建烈士陵园,李一氓将陵园取名为“爱园”并题写了门匾,还为烈士墓地撰写了感人肺腑的碑志。“半壁河山留战绩,两淮风雨慰忠魂”,这是李一氓得知彭雪枫师长牺牲后,满怀悲伤撰写的挽联,它是对彭雪枫暂短一生的生动描绘。除此以外,他还为许多牺牲的部属、战友撰写了情真意切的挽联哀诗。李一氓所作《爱园》一诗,讴歌了抗日志士的爱国主义精神:

柳围浓绿一春过,爱字题名意若何?

漫草壮词留石壁,还从淮水逐胡戈。

万花种就江山阔,志士生成肝胆多。

风雨六塘堤上下,八年常与国销磨。

李一氓为刘老庄八十二烈士撰写的挽联。

慷慨平生付马蹄

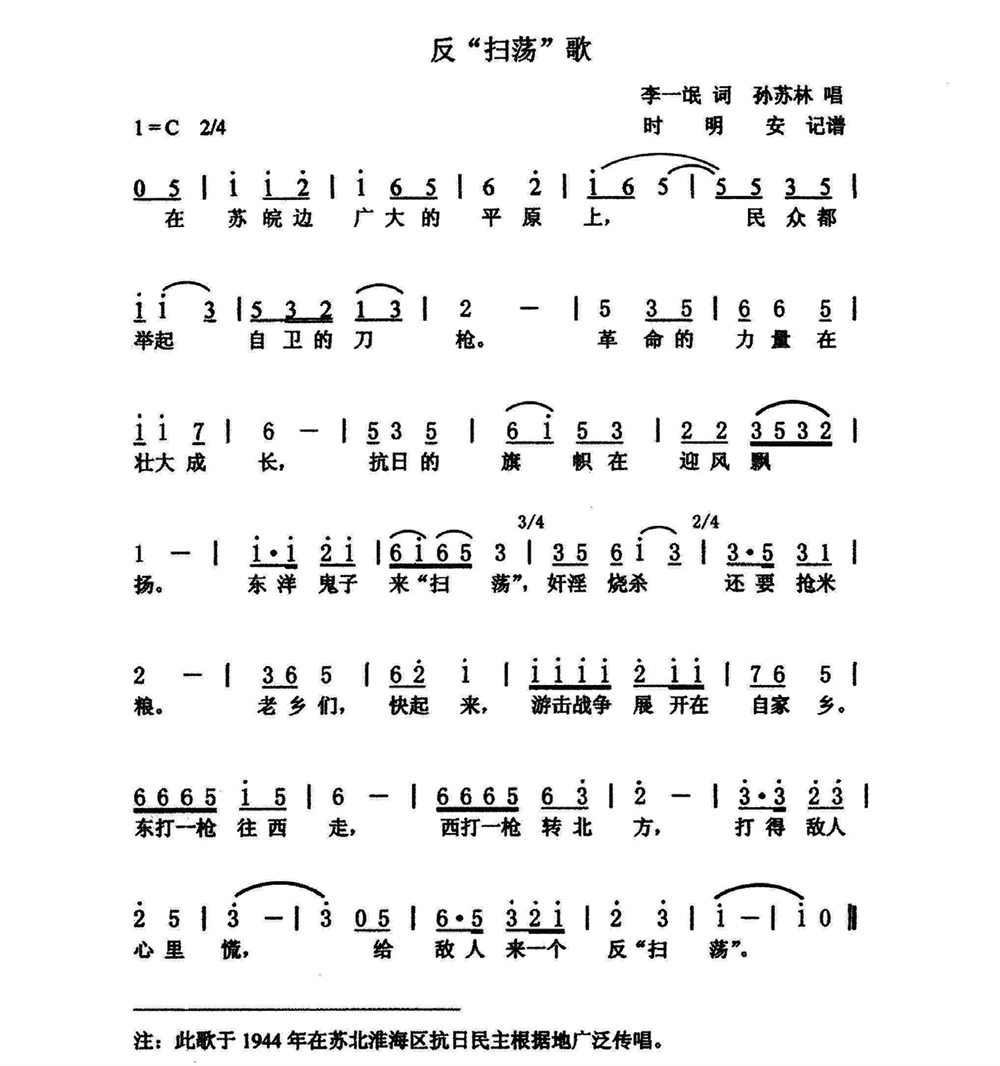

李一氓不仅是根据地文化工作的组织者、领导者和热情的活动家,而且还是一位多才多艺的作家、诗人,在烽火连天,戎马倥偬之际,创作了许多佳作。他以诗言志,“琴书零落诗人老,慷慨生平付马蹄”,扬鞭催马,驰骋疆场,为抗日事业献身的慷慨激情跃然纸上。“新亭风景无须泣,泗上峰屯子弟兵”,诗句借用了“新亭对泣”的典故,对抗日战争必将胜利充满信心。1944年,李一氓还作了“反扫荡歌”,这首歌诞生在根据地的对敌反攻阶段,在淮海区广为传唱,鼓舞了军民的抗日士气。

李一氓创作的《反“扫荡”歌》。

李一氓参与发起由陈毅倡导的“湖海艺文社”并牵头成立了“湖海艺文社淮海分社”,敌后文艺一时空前活跃。他对诗文浓厚的兴趣,促进了淮海区抗战的新诗歌的发展。抗日战争中,文化宣传可以凝聚民族共识,激发抗战斗志,促进抗日统一战线,是全民族抗战不可或缺的组成部分。千千万万中华儿女在国家危难之际,表现出了宁死不屈的民族气节、血战到底的英雄气概和团结一心、坚忍不拔的必胜信念。今天我们大力弘扬和继承这些抗战精神,就是对80年前浴血奋战的先烈们最好的纪念。

文/李燕(李一氓孙女)

(编辑:文耕)