【欧洲时报】白求恩大夫是一位加拿大共产党员,为支援中国的抗日战争,这位享誉欧美的胸外科医生,于1938年初跨越重洋,率一支医疗队赴华。不久,他踏上炮火纷飞的晋察冀抗日根据地,抢救了无数伤病员。

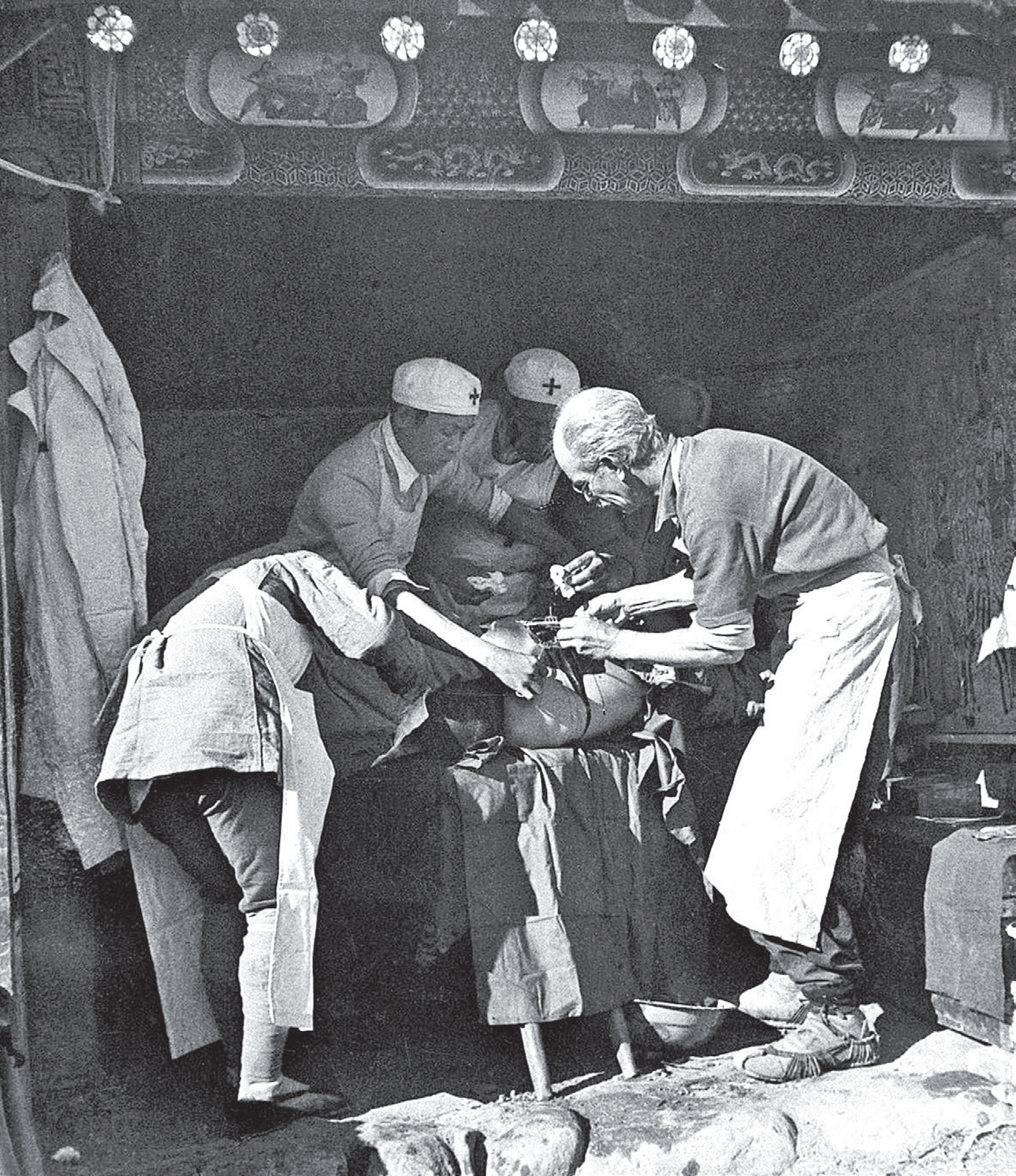

白求恩在晋察冀边区涞源县临时手术室里为伤员做手术,对面站着协助他做手术的是林金亮。本图由摄影家吴印咸于1939年秋拍摄。(图片来源:受访者供图)

摄影家吴印咸于1939年秋拍摄的白求恩在孙家庄小庙专注而紧张地做手术的照片在中国几乎家喻户晓,对面站着协助他做手术的是我的父亲林金亮。

我父亲生于福建上杭县才溪乡,少年时读过几年私塾,受到懂中医的前辈教诲,略知中医药。1930年初,父亲参加红军,曾任班长、排长、连长。他多次立功受奖,也三次负伤住院。

八路军医生林金亮(右)与两名日本战俘伤员。本图由白求恩摄于1938年10月。(图片来源:受访者供图)

1932年,父亲在闽西红军医院疗伤期间,院长了解到他粗通中医药,便在他伤愈后留任他当文书,不久调他任制药厂管理员。1934年,他经推荐到江西瑞金的红军卫生学校深造。在长征中,他抢救过伤员,还曾治疗好朱德总司令的脚伤。长征胜利到达陕北后,他被分配任红军医院的主治军医。

抗日战争时期,林金亮先在八路军115师负责卫生工作。1937年10月,他与一批医务人员护送平型关战斗中负伤的120余名伤员转移到山西五台县救治,并在那里建立了晋察冀根据地的第一个医务所。同年11月,医务所扩大为晋察冀军区后方医院。

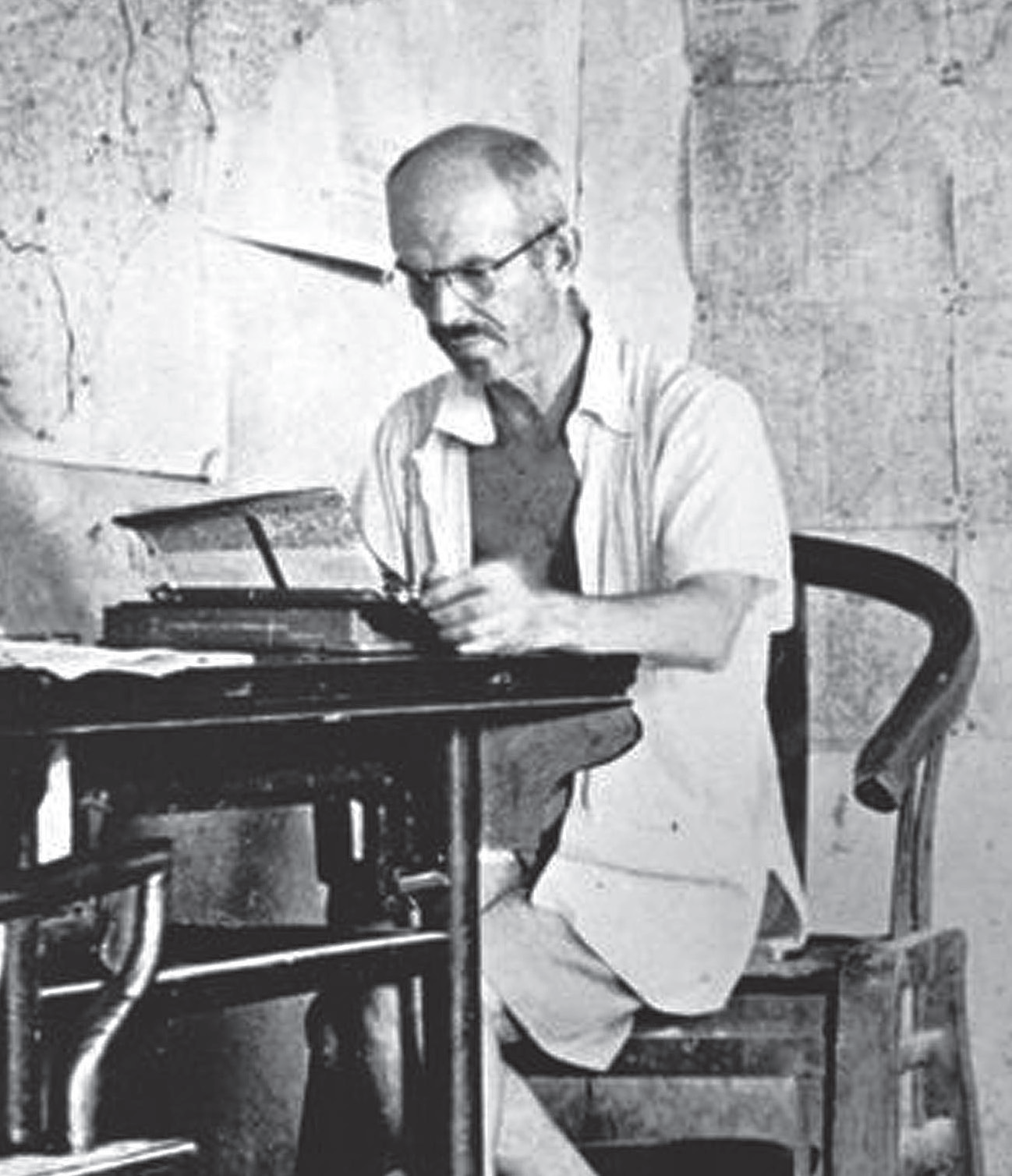

1939年,白求恩在酷暑中工作。(图片来源:中国央视新闻)

就在我父亲刚出任后方医院院长的1938年6月中,白求恩大夫风尘仆仆地从延安来到晋察冀军区,被聘为军区卫生顾问,第二天就迫不及待地赶往后方医院。

我父亲在与白求恩朝夕相处的一年多时间里,切身感受到了白求恩“对工作的极端负责任”“对同志对人民的极端的热忱”“对技术精益求精”,他常对我们谈起白求恩,也写过不少回忆。

白求恩到达后方医院后一刻不肯歇息,急切地说:“我希望立刻进行工作,快些带我到伤员那里去吧!”我父亲等人就带白求恩到分散在村里老乡家的“病房”逐一查看伤员,并去查看了设在小学教室的简易手术室和药房。他第一周就检查了五百多位伤员,并接连一个月不分昼夜地为147名伤员施行了手术。

1938年9月15日,白求恩在晋察冀军区模范医院建院大会上。(图片来源:李丹阳供图)

每次战斗打响,白求恩总是主动要求率领医疗队在离火线仅5到8华里处设立手术室,在枪炮声中抢救伤员。有一次他连续三天三夜不休息,在69小时内做了115例手术。他总是说:“能多抢救一个伤员,为伤员减轻一分痛苦,就是我最大的快乐。”他还几次为伤员输血。

白求恩还常不辞辛苦背着药箱到附近村庄巡视,为村民治病。老百姓都亲切地称呼他“白大夫”。当白求恩知道患者是军属时,就会像其他八路军战士一样,帮助挑水、背柴、修炕沿。

后方医院设备简陋、药品缺乏,医护人员大都没受过专业训练。于是白求恩手把手传授外科技术、消毒技术及输血技术;还开办了培养医生、医助和护士的两个专业班,亲自讲课。从端屎端尿、洗脸、洗澡到换药、做手术,他都逐项耐心教导。他还指导大家做病床、牵引架、夹板、探针、钳子等医疗用具。经过努力,后方医院改建成了一个模范医院。

李丹阳父亲李琦画的白求恩,目前珍藏于加拿大白求恩故居纪念馆。(图片来源:李丹阳供图)

白求恩对伤员十分关爱,常把推辞不掉的老乡送的鸡蛋和红枣给伤员吃,还把组织上让他补养身体的鸡汤,亲手喂给伤员喝。他还常把军区首长送来的香烟、罐头等战利品转送给伤员。有时看伤员冷了,会脱下自己的衣服给伤员穿。对于手术后的重伤员,他常常一夜起来几次去查看。有一次,我父亲因有事从担架旁匆匆走过,白求恩喊他返回,批评说:“一个医生或护士是不应该在伤员面前昂首而过的。”接着他给大家示范,走到一副担架旁边俯身询问、查视伤情,并亲切安慰伤员。

白求恩对工作十分负责、一丝不苟。他为医院制定了严格的规定和程序,对违反者会及时提出批评并及时纠正。比方为节约辅料,他指定了严格的“消毒十三步”。有一次他发现有块消毒过的纱布上粘着一根头发丝,立刻严肃指出不允许再出现这样的现象。一次,他看到一位医务人员双手托换药盘累了把一只手放进口袋,便严厉地瞪了一眼。

1972年,林金亮与时任后方医院军医陈士华和时任白求恩警卫员何自新在唐县黄石口村合影。(图片来源:济南《齐鲁晚报》)

在共同的工作中,我父亲与白求恩大夫建立了十分深厚的情谊,传承了他的野战外科技术。在白求恩大夫病危时,他主持了对白求恩的抢救,见证了白求恩在弥留之际写下的最后的话。在对后事的安排中,白求恩特别嘱咐“将15件手术器械赠予林医生”。这表达了他对我父亲医术的肯定和信任。

我父亲协助医术高超的外科医生白求恩在晋察冀不到一年半的时间里,同台做了很多手术,救治了很多伤员,其中还有个别受伤的日本战俘。在抗战艰苦岁月里,八路军曾发布优待日俘的六项命令,日俘甚至可以享受八路军连级以上干部待遇。白求恩认真执行八路军俘虏政策,在治疗八路军伤兵的同时也为日军战俘伤兵医治。

在治疗过程中,白求恩曾亲自为两名日本战俘伤员和一位八路军医生拍摄了照片,并于1938年11月2日就此事报告晋察冀军区司令部:“我们在花木后方医院有两名受伤的日本战俘。一名为高级军官,腿部伤势严重,我们已为他做过两次手术。他现已能扶拐行走。他深知正由于受到良好的护理才保全了双腿和生命。另一战俘头部受刺伤,伤势不严重,现已快愈合。这两名战俘虽不懂中文,还是设法向医院工作人员表达了谢意,感谢他们受到的人道待遇。我于10月27日离花木前,为这两名战俘和林大夫等拍摄了一些合影,林大夫穿着医务人员的长罩衫,上饰红十字和八路军袖章。我本人也和他们一起照了像。兹建议为该两战俘派去一日文译员,要他们写信给在日本的亲属,附寄上述照片。另需在印发他们的家信和照片时加一说明,作为在敌占区和国外散发的宣传品。”

可是,照片中的“林大夫”——我父亲生前从未见过这张对他来说十分珍贵的照片,他曾长期苦苦地寻觅。他去世后,后人继续努力到处寻找。直到2010年河北省委党史研究室张建国在为编纂抗战时期日本反战同盟在华活动照片集收集整理资料时发现了这幅照片,并向著名摄影师沙飞的女儿王燕求证照片的来历、照片中的人物以及摄影者和拍摄时间;王燕又通过电子邮件给我弟弟林巩发来这张照片,让我们识别照片上的人物。

当我2011年第一次看到这张照片时,心情既惊喜又感慨,因为它是我们家多年寻觅的珍贵照片,之所以弥足珍贵是因为照片是白求恩大夫拍摄的,而且照片中的八路军医生正是我的父亲——林金亮。

河北石家庄华北军区烈士陵园里的白求恩雕像。(图片来源:中新社)

照片上的两个日本战俘悠闲地晒着太阳,身体正在康复中。两人身穿系带式伤病服,那个腿部受伤的军官穿的是连体式病号服,便于休息和医生诊治。八路军的伤兵医院基本上没有病号服,仅由宋庆龄领导的保卫中国同盟捐赠了不多的病号服,这说明对日本战俘伤员的优待。从照片上也可以看到这两个战俘与八路军卫生人员毫无敌意,关系融洽。

白求恩大夫拍摄这张照片时做了别具匠心的安排:本来八路军袖章应该别在军装外面的,但他让我父亲特意将八路军袖章与红十字标识缀在医务人员穿的白大褂上,以达到更好的宣传效果。可以说,这是白求恩大夫精心独创的摄影作品。

后来八路军按照白求恩的建议,把这张照片印成宣传品在日军占领区广为散发,据说在太平洋战争爆发后,美国军队也把它印成宣传单,投向日本本土,去瓦解敌人的斗志。这张照片充分体现了八路军的人道主义精神,也是八路军为仁义之师的重要历史见证。

白求恩是多才多艺的奇人,曾写诗歌、散文,创作小说,还画素描、油画,在摄影方面也很有造诣。他在中国拍摄了大量反映抗战的照片。他去世前特别嘱托将他的“照相机给沙飞”。白求恩在华拍摄的大多数照片已遵照其遗嘱寄回加拿大,留在中国的照片很少。我们家人最近找到的这张照片弥足珍贵。

白求恩作为著名医生,不仅用手术刀去拯救无数人的生命,还作为国际共产主义战士,不忘以宣传手段来唤醒世界人民奋起反对人类相残的帝国主义战争,致力于在世界上实现和平与社会公正。白求恩为此奋斗了一生。离世前他表示“我唯一的遗憾是不能再做更多的贡献。”

对于白求恩的高尚与纯粹,同他接触较多的我父亲林金亮可以说是体会最深。他写过回忆白求恩的手稿,有的长达上百页,也常应邀去讲白求恩的故事。听着这些故事长大的我们,自觉接力弘扬白求恩精神。

近些年来,社会上有些人根本无法理解世界上会真有像白求恩这样脱离追求物质享受的人,某些作者和编导按照自己的世界观和主观臆想编造出一些作品对白求恩的思想和行为加以歪曲甚至污蔑。

因此我们感到,让大家了解真实的白求恩十分重要。

本文由李丹阳根据林金亮长子林立提供的文稿和他的口述整理

(编辑:冀果)