从黄土高原走向世界舞台,从中国台湾走到法国波尔多——凭借手中的一支毛笔、心中的一片竹林,书画家高祯卿用中国传统艺术跨越山海、沟通心灵。

“我一生也没做过别的”

“一开始,我也不知道什么是书画艺术,就是喜欢写。”在书画家高祯卿口中,伴随自己近60载的书画艺术,不过是“从小就喜欢的事儿”。

出生于甘肃小城镇原,高祯卿的父亲擅画油画,而他从小就对中国传统书法情有独钟。在动荡的青春岁月,当同学在街头奔走呼喊,他躲在书桌前与笔墨为伴:从狂放的行草到娟秀的小楷,再到将二者熔铸于行书的灵动,身板笔直,写了一张又一张。他的第一份工作在新华书店,有一段时间他沉迷碑帖,只要遇到没有见过的拓本,哪怕节衣缩食也要买下。可渐渐地,他也悟出一个道理:字帖不在多,而在于找到自己喜欢的风格。

他对现今一些过分追求创新的流派心存疑虑。“书也好,画也好,你总要学习前人的东西,这是必不可少的过程。”艺术大家齐白石说,“学我者生,似我者死”,他特别认同,“在学习过程中,学到100%,就没有自己的风格了,学个七八分,再结合自己感悟,慢慢就形成自己的风格了。”只有先深入理解本质,才能真正找到属于自己的生存与发展之路。

书画家高祯卿。(图片来源:秋狸 摄)

融会贯通后,他独创出“蜡书”技法。受清代书法家姚芒父启发,他把千古不变的白纸黑字从视觉效果中转换过来,先用蜡写字,再将纸上色、脱蜡,最后呈现出类似于碑刻的效果,底色凝重却字体透明。这套技法需要20多道工序,蜡的温度是成败关键——高了伤笔,低了滞涩,他在无数次试错中熬了多年,才让蜡书长卷得以问世。

三十多岁时,他在研磨间隙尝试涂抹几笔,从此一发不可收拾。在各种题材中,他尤其钟情于竹。虽然生长在黄土丘陵之上,童年从未见过真正的竹子,但他早从古籍中了解这种植物的正直俊逸与君子之风。成年后,他走遍大江南北,见过十米高的修竹刺破云天,也见过碗口粗的老竹虬曲苍劲。他依旧喜欢,时常静坐看光影在叶间流转,听风穿竹林私语,一待就是一天。

画竹之道,绝非仅靠目识便能参透,更需浸润中国传统文化的深厚底蕴。那些看似千篇一律的“圆杆尖叶”,实则藏着枝疏叶密的韵律、笔墨浓淡的玄机,处处皆是学问。正如他所言:“即便是单绘一根竹,亦要有章法贯穿其间。”

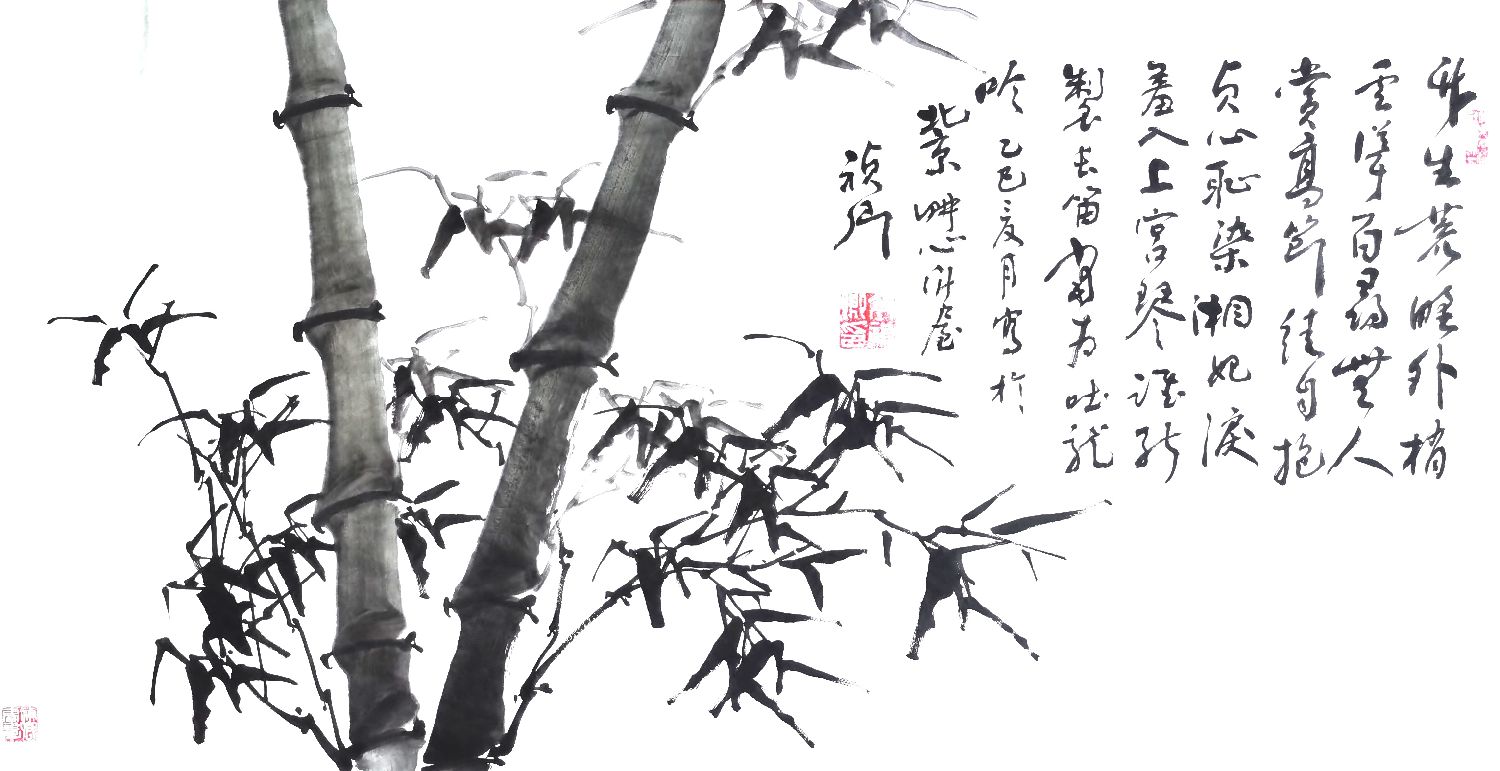

高祯卿的墨竹。(图片来源:受访者供图)

他的墨竹研习始于古法,尤对董寿平先生的作品情有独钟——那浓淡相济的笔墨、遒劲挺拔的风骨,满含清雅韵味,令他心折不已。在日复一日的临摹中,他渐渐悟出真谛:画竹的精髓,实则在于以书入画。“与其说我是在画竹,不如说是在写竹。”这份领悟,让他的墨竹自成一格,既得“立意幽远”的意境,又具“玉树临风”的气韵,不仅备受藏家青睐,在拍卖场上亦屡创佳绩。

四十岁后,因缘际会之下,他拜入中国花鸟画研修院院长徐湛先生门下,潜心研习花鸟画;而墨竹与山水画的创作,则始终以董寿平先生为典范。如今即便声誉日隆,他依旧是那句温和的老话,含笑而言:“我这一生没做过别的,不过是写字、画画罢了。”

用艺术沟通世界

就这样写着,画着,高祯卿的名字越传越远,名字后面的头衔也越来越多。2019年,几家法国酒庄向他发来邀请函,让墨香与波尔多的葡萄酒香来了一次奇妙的邂逅。

在法国人面前写毛笔字是什么体验?高祯卿有发言权。当注意到法国人因为语言障碍对书法的平淡反应后,他迅速转换了方式。毕竟,绘画是没有障碍的语言。“他们看到我画的麻雀,寥寥几笔就能勾勒出来,非常吃惊——中国绘画只用一支笔、一方墨,就能让山水花鸟跃然纸上。”

他向法国朋友介绍,中国画讲究写意,画出的不是眼前所见,而是“心眼之所见。”清代著名画家郑板桥说,“胸中之竹,并非眼中之竹”,不拘泥于物象外形,而重在表达意境与气韵,这就是中国艺术精神的内核。

高祯卿在法国交流。(图片来源:受访者供图)

高祯卿在法国交流。(图片来源:受访者供图)

他还多次受邀前往台湾交流,还曾在岛内举办书画展。“台湾的朋友特别喜欢竹子”,他回忆,台湾人对竹有一种近乎本能的亲近,那份对节节向上、虚心有节之物的偏爱,仿佛是一种性情的投射,也是一脉文化血脉的回响。

“书画是我们的根”

“书画是我们的根,是无法被科技所取代的。”谈及传承,高祯卿没有丝毫忧虑之色,他坚信中国书画艺术必将代代相传。在他看来,总有人会像他当年一样,被宣纸上的墨香勾住魂。

他的学生赵矗,一位“85后”设计师,正是被这份魅力吸引的年轻人。在他眼中,老师字画的独特之处在于没有文人常有的愁绪,而是来自大西北的阳光与力量。“艺术就是艺术家将对世界的感受表现出来”,赵矗认为,书画的门槛并不高,但若想真正表达出神韵,则修养、阅历和品德缺一不可,需要一生的修炼。

高祯卿与学生赵矗。(图片来源:秋狸 摄)

身为青年人,赵矗的视野更加国际化,“中国书画中的写意精神,虽然源自东方文化语境,但在某种层面上,与西方抽象艺术对主观情感与精神意象的追求不谋而合”。他也对文化传承充满信心,“我们这一代父母,其实特别注重让孩子学习中华优秀传统文化。我们小时候经历了改革开放,经历了大量西方文化的冲击,但回过头来还是要找寻自己的根,就像天天吃汉堡的人,最终还是想吃那碗面,对吧?”(文/秋狸,视频/筱圈)

(编辑:皋离秋)