【欧洲时报记者田皓雪子综合采访报道】又一枚漂泊近千年的辽金时期云冈石窟佛眼,在民间辗转二十载后,以无偿捐赠的形式重回武州山崖壁之畔。5月9日,山西省灵岩云冈石窟保护基金会对外公布,继上世纪1985年美国纳尔逊博物馆馆长史克门捐赠的佛眼之后,一枚由艺术品收藏家田亦军收藏的辽金时代佛眼被捐赠“回家”。

收藏家田亦军捐赠的佛眼。(图片来源:田皓雪子摄)

云冈石窟开凿于北魏文成帝和平初年(460年),距今已有1500多年的历史,这是中国第一座由皇家主持开凿的大型佛教石窟群,它不仅代表了5世纪世界佛教雕刻艺术的巅峰之作,更是丝绸之路东西方文明交融的活化石。2001年,云冈石窟——这一刻在石头上的“交响乐”被联合国教科文组织(UNESCO)正式列入《世界遗产名录》。

丢失了眼球的云冈石窟大佛像。(图片来源:田皓雪子摄)

据史料记载,辽代佛教盛行“开眼”仪式,认为未装眼的佛像未能完全表达佛的最高意境,只有镶上眼球才赋予佛像灵性,佛唯有嵌入陶眼、琉璃眼,才能真正“看见”人间。而成百上千年的岁月流逝中,云冈石窟有很多佛像失去眼球,有的系自然失落,有的属人为盗挖,留下的空洞穴有漏斗形,更多的是与此佛眼形制相契合的蘑菇状。

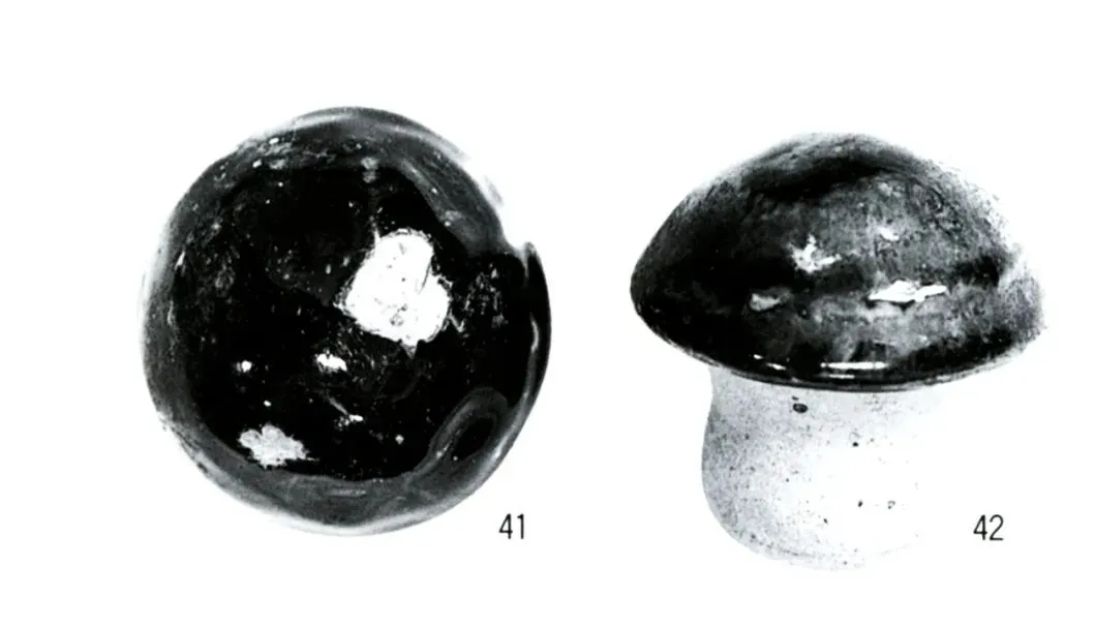

史克门先生早年捐赠的陶眼。(图片来源:山西省灵岩云冈石窟保护基金会微信公众号)

图为“回家”佛眼。(图片来源:山西省灵岩云冈石窟保护基金会微信公众号)

山西省灵岩云冈石窟保护基金会理事长赵昆雨告诉《欧洲时报》记者,当他得知田亦军收藏有一枚可能为佛眼的藏品后,当即赶赴其家中,一看到这枚佛眼,就感到非常亲切。“我们终于又找到了让佛能洞见世界的眼睛。”他说,史克门捐赠的那枚佛眼曾流失了四十载才漂洋过海回归云冈,而这枚佛眼并未走远,更是我们国人自己捐赠回来的。谁和谁的相遇冥冥中都有缘分,这枚佛眼一开始流落民间,田亦军的慧眼让他把这枚佛眼善待下来,还捐到了对的地方,看似无数的偶然,实际上就是一种必然。

收藏——生命中不可或缺的热爱

田亦军曾长期从事外事侨务和对外友好工作,在改革开放初期因工作需要出访了许多国家,他在访问中看到各国博物馆均将中国珍贵文化遗产作为重要展品,展现中国历史与中华文化的伟大与辉煌。英国大英博物馆的唐三彩、法国吉美博物馆的敦煌绢画,美国纽约大都会博物馆的元代壁画讲得都是中国故事——但却是用别人的话语权。

每次参观的时候,田亦军的内心都百感交集,他感到遗憾,遗憾的是祖国曾经积贫积弱时保护不住自己的民族文化被掠夺,也遗憾随着晚清覆灭军阀混战民不聊生,许多文物都被贱卖、转卖、甚至盗卖了出去……他也庆幸,庆幸的是无论如何那已成为历史,重要的是今天还能见到这些文物,并时刻为祖国古老优秀而灿烂的文明弘扬在世界各地感到自豪。

正因为有了这样的经历,才触发了他很早就对祖国珍贵历史文化遗存等艺术品的探研与收藏。田亦军说,“每一件流失文物都是民族记忆的碎片,我想把它们寻找回来,哪怕只是极小部分。”于是工作之余他开启了四十多年的漫漫收藏之路,他笑着对记者说,这些年的收藏也离不开夫人的理解和全力支持。据悉,田亦军和夫人王珏早在2015年已将自己收藏的山西晋北地区古代寺观壁画捐赠予山西博物院,此举填补了山西博物院地上建筑壁画艺术藏品的空白。

田亦军与王珏捐赠的壁画在山西省博物院展出。(图片来源:山西画报)

而这枚佛眼的回家,对他而言意义非凡。这枚佛眼的购藏地就在他服役和工作过多年的大同——云冈石窟大佛的脚下。田亦军一直对大同怀着深刻而特殊的感情。他坦言,“这次捐赠也是对大同为我整个青春注满活力与培养的一种回报!”而他与这枚佛眼的故事,还得从大约20年前说起。

缘起:地摊上的“蘑菇”

大约是在2006年,大同古城改造以前的事情。那时,位于大同市新建路西侧的大同体育场外围路边,一度时期云集众多售卖文玩及旧货的地摊儿。田亦军由省城赴大同出差,返程时路经这里,目光被一件稀奇古怪的物件所吸引——该物呈蘑菇形,半圆球状一面还挂着黑釉的异形陶制品。问卖家此为何物,卖主摇头直言不明。他下意识地觉着此物很特别,心想着自己收集过许多古瓷器,但从未见过此类器型,值得收下探讨研究。

田亦军用“真、精、稀、奇”四字来概括自己的收藏理念。他说,“人取我弃、人弃我取”,就是因为这样,他将这个一时间捉摸不透的“异形器”带回了家,也为后来佛眼回家埋下伏笔。

这一搁置便是近二十年,2021年,他翻找资料时偶然读到美国人史克门捐赠佛眼的文章,立刻联想到自己收藏的那枚蘑菇型器物,但是当看到那枚佛眼是锥形器时不免有些失落,不过从此在心中“有了一个结”,于是他不断了解是否还有其他类型的佛眼。直到2023年他又读到一篇介绍云冈佛眼的文章,记述了日本京都人文研究所藏有两枚在上世纪三四十年代收集的云冈佛眼。

流失日本京都大学人文科学研究所的第8窟佛眼图像。(图片来源:山西省灵岩云冈石窟保护基金会微信公众号)

2024年,他终于在网上看到日本京都人文研究所入藏的两枚云冈第8窟陶眼的图片,赫然发现这两枚蘑菇型的小型陶制佛眼与自己在大同收的器物极其相似,内心一阵欣喜和激动。这之后他通过山西省文物有关部门的人员与云冈研究院闫丁副院长取得联系,并表示若此物经研究鉴定确系云冈佛眼,愿将其无偿捐赠“回家”,这就有了开头的那一幕。

山西省灵岩云冈石窟保护基金会理事长赵昆雨是研究石刻造像艺术的专家,在接到消息后第一时间赶赴田亦军家中,对佛眼进行详细观察与初部判定。文物鉴定需要审慎的过程,赵昆雨提出能否将此物带回云冈进行进一步研究比对,田先生欣然应允,他说,本来就希望这枚陶眼能位归其所,若鉴定系真,更愿意让佛眼“回家”。当得知云冈研究院新创立山西省灵岩云冈石窟保护研究基金会后,他当即表示愿将此佛眼无偿捐献于基金会,以期通过这一举动引起全社会对世界文化遗产云冈石窟的保护研究和弘扬事业的关心。

辗转的眼球——文物归宿决定其命运存亡

赵昆雨指出,一件流失文物的归宿将决定其命运的存亡。以此眼球为例,原藏主、卖家均不识其身份,该器物从外观造型上看也很普通,一般人看来是没有任何实用价值,随时会面临被遗弃的厄运。所以,包括云冈在内的每一件流失造像,其一旦脱离岩壁母体,接下来的命运就跌宕坎坷,生死难卜了。从这意义上来讲,这枚眼球无疑是不幸中的万幸,遇到田亦军,它才走上了回家之路,重获新生。

佛眼被护送“回家”后,云冈研究院领导予以高度重视,组织省内外著名陶瓷研究专家进行评鉴。该器物重0.514千克,高7厘米,粗沙胎质,色沉,暗红。器型一头大一头小,大头呈半珠状,直径10厘米。仅大头面表施黑釉,杂绛釉色;小头平底,直径4.5厘米。

目前,云冈石窟博物馆共藏六枚佛眼,最大的一枚来自史克门先生捐赠,其余5件小形异器,1件是在1992年至1993年云冈窟前考古发掘中出土于无名窟前,其余4件均由社会征集。专家们参照这些实物,另结合流失日本京都大学人文科学研究所的第8窟两枚佛眼图像资料进行比对研究,认为田亦军捐赠的藏品确属云冈石窟佛眼,时代大致为辽金时期。

假设与质疑——是佛眼还是研磨器?

佛眼重回云冈,也引起了公众的关注和热议,赵昆雨表示,鉴定过程中也提出一些假设与质疑,最后逐一被排除。

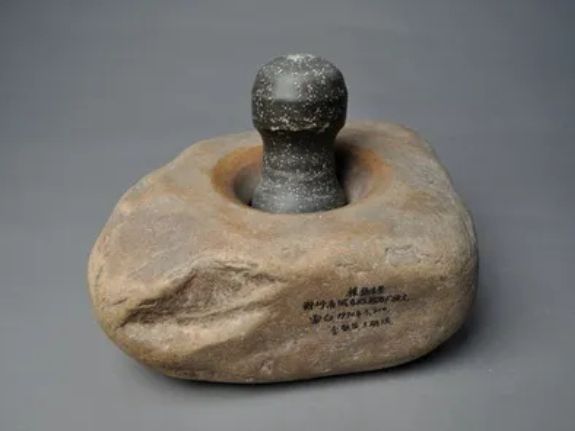

一是关于用途。鉴于该器物有极好的握持感,有人提出研磨器说。可是,研磨器要想达到研磨效果,一般都制成两个粗齿面合力方能达到研磨效果,最普通的例如旧时生活用的碾盘便如此。况且,此眼球表面并未遗留明显的“研磨”痕迹,短矮的颈部也不适合发力。另有假设其为制陶用的陶坯,但陶坯的使用年代以及此藏品的自身重量,并不支持这种说法,何况,假若果真为陶坯之用,也大可不必上一道黑釉。

在郑州采集的石杵臼。(图片来源:河南博物院)

另一是时代问题。此前的几件佛眼,胎质皆泛黄白色,而此佛眼色泽明显偏深,经专家鉴定研究后认为,这是由烧制时温度较高所致,其结果不但在黑釉中形成许多绛色,未上釉部分的外表甚至还可以看到高温作用下泥胎中的铁质斑迹。

高温作用下泥胎中的铁质斑迹。(图片来源:山西省灵岩云冈石窟保护基金会微信公众号)

佛眼渊源——辽金时期的“造眼运动”

云冈石窟最初开凿时佛像均为整体石雕,直到辽金时期才开始盛行单独制作陶眼安装的工艺。据史料记载,辽代曾对云冈石窟进行大规模修缮。金皇统七年(1147)曹衍撰《大金西京武州山重修大石窟寺碑》记载,重熙十八年(1049)“母后再修”石窟寺,清宁六年(1060)刘转运监修石窟。1078年由汉人和契丹人组成的一支不足十人,其中以女性居多的修复队耗时7个月修补了1876尊造像。2011年考古发现的30多个辽金熔铁炉遗址,是当时修建云冈窟前十大寺院等工程留下的铸造工具与建筑附件的遗址。

武州山窟顶东部辽金时期塔基与铸造工场。(图片来源:山西省灵岩云冈石窟保护基金会微信公众号)

云冈第11窟中心柱辽代补刻菩萨像。(图片来源:山西省灵岩云冈石窟保护基金会微信公众号)

辽金两朝笃信佛教,金代不仅派兵保护石窟,还改道防洪、修建灵岩大阁等大型工程。赵昆雨指出,金代有没有接续辽代在云冈为佛像装置眼球,尚无可考,但也不排除,一切皆有可能。

恐怕这也是专家们将此佛眼的时代定义为辽金的原因吧。宋金时期有为佛像安装眼球的传统,宋金介休窑即发现半珠形状的眼球,釉呈茶叶末色,直径2至2.5厘米,造像略小。

宋金介休窑即发现半珠形状的眼球。(图片来源:山西省灵岩云冈石窟保护基金会微信公众号)

佛眼归来——一场与时间赛跑的文明守护

当被问及是否能确定捐赠的这枚佛眼属于哪个窟、哪尊佛像时,赵昆雨表示,云冈石窟作为皇家工程洞窟形制异常高大,10米以上的佛像就有8尊,是其他石窟寺不可比拟的,对文物的研究还需要实地测绘和数字化复位来辅助理解。

为佛装置眼球的工程基本全部在辽代和金代时期完成,一共装了多少、丢了多少、现在还有多少、丢了的佛眼直径有多大、深度有多深、形状几何……这些工作都需要进一步完成。而这一切都需要人才、资源和庞大经费的支持,这也正是建立山西省灵岩云冈石窟保护基金会的初衷和期盼。

不仅佛眼多有散落在外,赵昆雨表示,云冈石窟的风化也与日俱增,“山也有生命,他像是一个老人”,文物风化是世界性难题,佛眼的回归不仅是对文物本体的修复,更是对文化遗产完整性的弥补。面对不可逆的风化,每一件流失文物的回家,都是与时间赛跑的胜利。希望通过此次佛眼“回家”,引领和呼唤广大收藏爱好者与公民共同为守护中国悠久灿烂的历史文化遗产做出贡献。

(编辑:唐快哉)