【欧洲时报网】10月30日,神舟十九号3名飞行乘组顺利进驻中国空间站,与神舟十八号3名航天员完成中国航天史上第5次“太空会师”。从执行过神舟十四号载人飞行任务的“70后”到神舟十八号的“80后”乘组,再到神舟十九号首次“上天”的“90后”航天员,中国航天人才培养体系与结构逐渐展现。

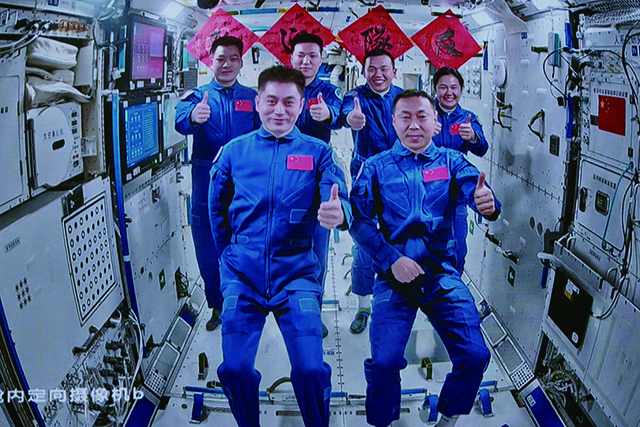

神舟十八号乘组与神舟十九号乘组在太空拍摄“全家福”。(图片来源:新华社)

“70后”“80后”“90后”航天员齐聚中国空间站

据中国载人航天工程办公室消息,北京时间10月30日4时27分,搭载神舟十九号载人飞船的长征二号F遥十九运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,神舟十九号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道。11时,神舟十九号成功对接于空间站天和核心舱前向端口,整个对接过程历时约6.5小时。

中新社报道,在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后,神舟十九号飞行乘组从飞船返回舱进入轨道舱。12时51分,在轨执行任务的神舟十八号飞行乘组顺利打开“家门”,欢迎远道而来的神舟十九号飞行乘组入驻中国空间站,“70后”“80后”“90后”航天员齐聚“天宫”,完成中国航天史上第5次“太空会师”。随后,两个飞行乘组拍下“全家福”。

率先进入空间站节点舱的是神舟十九号飞行乘组指令长蔡旭哲,他曾执行神舟十四号任务,此次飞天距离他太空归来仅过去22个月,刷新了中国航天员重返太空用时最短纪录。他给在太空出差已经半年的队友们一人一个“大大的拥抱”。

“90后”航天员宋令东也和神舟十八号航天员们拥抱在一起。

当王浩泽最后一个“踏”入节点舱时,神舟十八号飞行乘组一起欢迎这位“从造火箭到坐火箭”的女航天员。

现场画面显示,航天员均为“80后”的神舟十八号飞行乘组在空间站内布置了“欢迎队友”的字幅。

神舟十九号飞行乘组随后进入中国空间站天和核心舱,两个飞行乘组实现“太空会师”。

“一来到太空家园就有人迎接的感觉真是太好了。”蔡旭哲表示,再次回到中国空间站,看到舱内熟悉的环境,心里感到非常温暖。看到神舟十八号飞行乘组把空间站管理得很好,完成了很多出色的工作,他为神舟十八号飞行乘组的队友们点赞。

“半年前我们约好了‘在天上见’,半年的期待、半年的思念,今天值了,”宋令东对神舟十八号飞行乘组说,“看到你们状态都这么好,我们完成任务也更有信心了”。

见到了久违的三位队友,王浩泽连说自己特别激动。“这半年你们辛苦了,我们也向你们学习。”

“终于把你们给盼来了。”神舟十八号航天员李广苏说,为了迎接神舟十九号飞行乘组的到来,他们早早就把睡眠区和卫生区准备好了,就等着队友们“拎包入住”。“我们还特地新种了一批生菜,等着大家伙一起品尝。”

航天员李聪也表示,在轨这半年,神舟十八号飞行乘组收获了一些心得体会。“接下来的几天,让我们一起相互交流,相互学习,共同进步。”

据中国载人航天工程办公室消息,后续,两个飞行乘组将在空间站进行在轨轮换。其间,6名航天员将共同在空间站工作生活约5天时间,完成各项既定工作。

据了解,在空间站工作生活期间,神舟十九号飞行乘组将进行多次出舱活动,开展微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域实(试)验与应用,完成空间站碎片防护装置安装、舱外载荷和舱外平台设备安装与回收等各项任务。

此次任务是中国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段的第4次载人飞行任务,是工程立项实施以来的第33次发射任务,也是长征系列运载火箭的第543次飞行。

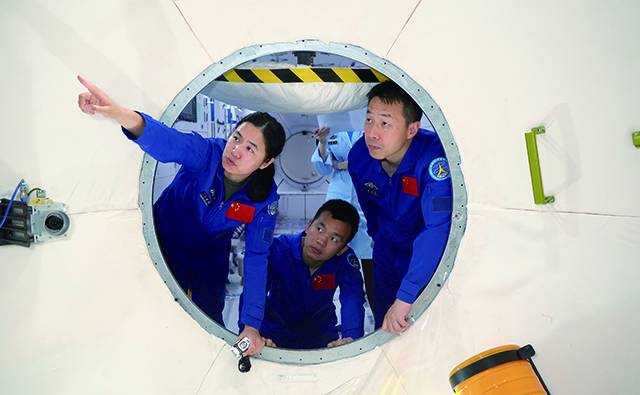

神舟十九号航天员乘组进行组合体模拟器训练(资料图)。(图片来源:新华社)

航天员职业细分带来更多“上天”机会

在神舟十九号的3名航天员中,1990年出生的宋令东、王浩泽来自中国第三批航天员,这也是中国空间站首次迎来“90后”。

中新社报道,航天员宋令东是乘组中年龄最小的一位。对于这场太空探索之旅,宋令东直言“想出舱看一看”。飞行员时期的宋令东曾在2万米的高空看过日出,那时他感觉“自己很渺小,但又很幸福”。

同为“90后”的王浩泽亦是中国首位女性航天飞行工程师。“做梦都想去天上的空间站看一看”的她,实现了“从造火箭到坐火箭,从托举飞天到自己飞天”。

《中国航天报》报道,随着载人航天技术进步和人类空间活动不断扩展,航天员承担着越来越多且日益复杂的任务。航天员也具体区分出多种类型,形成了不同的职业分工,选拔训练方式随之变化。

以中国第三批航天员选拔的3类航天员为例,航天驾驶员负责操纵、控制载人航天器,是在陆海空三军现役飞行员中选拔的。航天飞行工程师负责航天器操作、设备管理和维修,同时还要协助航天驾驶员工作,从航空航天工程及相关领域专业的科研和工程技术人员中选拔。当航天驾驶员出现意外而不能工作时,航天飞行工程师要代行职责。

选训方式与中国航天计划密不可分。中国载人航天工程初期制定了“三步走”的发展战略:第一步是将航天员安全送入近地轨道并安全返回地面,进行空间科学和技术试验;第二步是突破航天员出舱活动以及空间飞行器交会对接等重大技术,建立具有一定应用规模的短期有人照料、长期在轨自主飞行的空间实验室;第三步是建立长期有人照料的空间站,开展较大规模的空间科学技术试验和应用。

与这3个发展阶段相适应,中国航天员的选拔和训练工作也在逐步深化改进,完善体系,不断调整选训科目、内容、负荷、方法、标准和程序,以满足不同阶段任务的需求。

在第一阶段,中国建立起能满足工程总目标的航天员选拔训练体系,培养出合格的航天员,为“神舟五号”“神舟六号”任务的圆满完成奠定了坚实基础。在那个时期,预备航天员的选拔强调对人体功能的分析评价,包括运动心肺功能、头倒位耐力、下体负压耐力、前庭功能、超重耐力等。

在第二阶段,中国成功积累了满足航天员出舱活动、交会对接等任务需求的选拔和训练方法。针对“神舟七号”乘组首次开展出舱任务,航天员上天前长期在出舱模拟器、低压舱和水槽等设备中努力训练,又增加了对高空减压病易感性和身体基本素质的检查。此外,“神舟九号”完成了中国航天器首次载人交会对接,航天员需要开展针对性训练。“神舟十号”乘组成功进行太空授课,为此进行了制造水膜和水球、质量测量、摄像与协同配合训练,确保效果出色。

在第三阶段,围绕着建设运行空间实验室和空间站的繁重任务,航天员重点强化了情绪稳定性、心理素质能力、危机处理能力,提升了医学处置技能,又进行了空间实验训练,并逐步建立起航天飞行工程师和载荷专家的选拔方法,为空间实验室和空间站提供了合格的乘组,确保任务圆满完成。

航天员前景广阔但要求更高

中国航天员选训工作在载人航天事业驱动下迅速发展,还与载人航天计划的目标、规模、科技水平等紧密相关。随着载人航天技术进步、飞行技术状态变化,人类对航天环境的认识不断深入,航天员职业类型会伴随任务加速分化,选拔训练的内容和方法也会不断调整和完善。

《中国航天报》报道,未来,在中国空间站上,航天员们还要继续开发近地空间应用,重返月球并建设月球基地,为登陆火星并建立火星基地而努力拼搏。

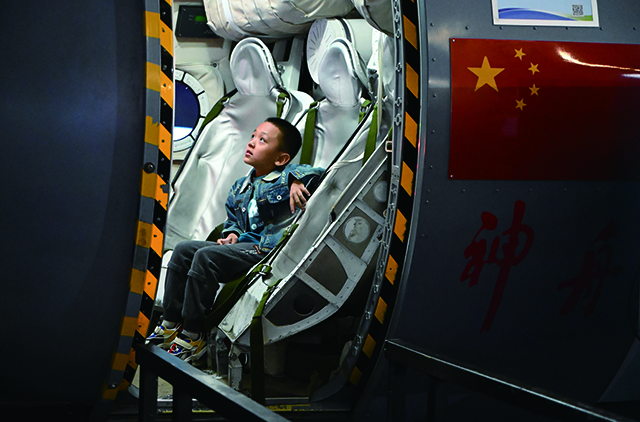

可以说,航天员将会承担星球探险家、空间科学家、外星建筑师和太空教师等角色,在空间资源开发利用和宇宙探索中发挥越来越重要的作用。

一方面,职业航天员将应对更加复杂的探测任务,选拔训练标准会更高。比如在载人登月任务中,要求航天员应对充满不确定性、长期缺少地面支持的情况,正确决策。这势必推动航天员类型分工进一步优化,训练新的驾驶和工作技能,培训地月间自主领航和飞行能力。

另一方面,随着空间基础设施不断完善,上天“门槛”越来越低,非职业航天员会与日俱增,或留下难忘的观光记忆,或从事太空开发活动,逐渐拓展出更多太空职业,创造出更多成果。

4月24日,内蒙古呼和浩特市,儿童在神舟十号载人飞船模型内参观。当天是中国航天日,许多游客来到内蒙古科技馆的宇宙与航天展区参观。(图片来源:中新社)

第四批航天员将承担载人登月任务

中国载人航天工程新闻发言人、中国载人航天工程办公室副主任林西强在10月29日召开的神舟十九号载人飞行任务新闻发布会上介绍,“中国第四批预备航天员选拔工作已完成,共有10名预备航天员最终入选,包括8名航天驾驶员和2名载荷专家,并于今年8月入队参加训练。”

新华社报道,入队2个月来,第四批预备航天员重点开展了载人航天工程基础理论学习和针对性体质训练,同时组织开展现场见学、座谈交流、专家授课、文化渲染等多种形式活动,使他们快速进入了新角色、新状态。

后续,根据训练大纲和总体计划安排,按照循序渐进、由浅入深的原则,第四批预备航天员将有序开展8大类200多个科目的训练任务。

林西强介绍,针对第四批航天员不仅要执行空间站任务,未来还要执行载人登月任务的新特点,在训练内容设置上,既注重失重状态下生活工作与健康维护等基本技能以及出舱活动、设备维护维修、空间科学实(试)验等专项技能的掌握,更面向未来载人登月任务,进一步培塑航天员从操控飞行器到驾驶月球车、从天体辨识到地质科考、从太空失重漂浮到月面负重行走的能力。

港澳预备航天员已入队

第四批预备航天员中的载荷专家分别来自香港和澳门地区,已于8月8日入队,在与其他航天员共同生活、训练的基础上,为港澳航天员安排了载人航天精神、普通话等针对性课程,还根据他们的饮食特点,科学制定食谱。

“目前,2名港澳载荷专家已全面融入团队,训练热情饱满,身心状态俱佳。”林西强说,相信第四批预备航天员能够高质量如期完成各项训练任务,逐步成为后续载人航天任务的骨干力量。

中国航天员登月装备公布。(图片来源:中新社)

“中国空间站飞行任务随时欢迎世界同行参与”

“我们随时欢迎世界同行参与中国空间站的飞行任务。”在神舟十九号载人飞行任务新闻发布会上,林西强如上表示。

中新社报道,林西强指出,实施载人航天飞行是人类开发太空资源最为直接的航天活动,不管哪个国家参与,都是代表人类去探索宇宙的奥秘。国际合作是载人航天发展的大势所趋,也是世界上所有致力于和平利用外空的国家和地区一致的通行做法。

林西强表示,中国载人航天工程自立项实施以来,一直坚持和平利用、平等互利、共同发展的原则,与世界主要航天国家和有关发展中国家开展国际交流与合作,在航天员选拔训练、空间科学应用、空间在轨设施、空间碎片防护、地面支持等领域开展了合作交流,取得了丰硕合作成果。

林西强说,天宫空间站拥有丰富的科学应用资源和完备的支持能力,神舟载人运输系统和天舟货运系统具备可靠稳定的人员物资天地往返能力,是开展国际合作的绝佳平台。“目前,我们与联合国外空司合作的首批应用项目正在轨开展实验,同时还在与有关国家推动实施更多联合实验研究、磋商选拔训练航天员参与中国空间站飞行。”

他指出,中国空间站不仅是中国的空间站,也是促进人类航天技术发展、造福全人类的空间站,随时欢迎世界同行参与中国空间站的飞行任务。

在当天的发布会上,有记者就国际空间站两名宇航员“出差”延迟返回的话题提问。林西强说:“作为同行,我们也十分关注美国宇航员‘出差’延迟返回的事态发展。回顾事件经过,我们对NASA(美国国家航空航天局)高度重视航天员安全表示赞赏,同时也预祝两名航天员能安全归来。”

(编辑:李璟桐)