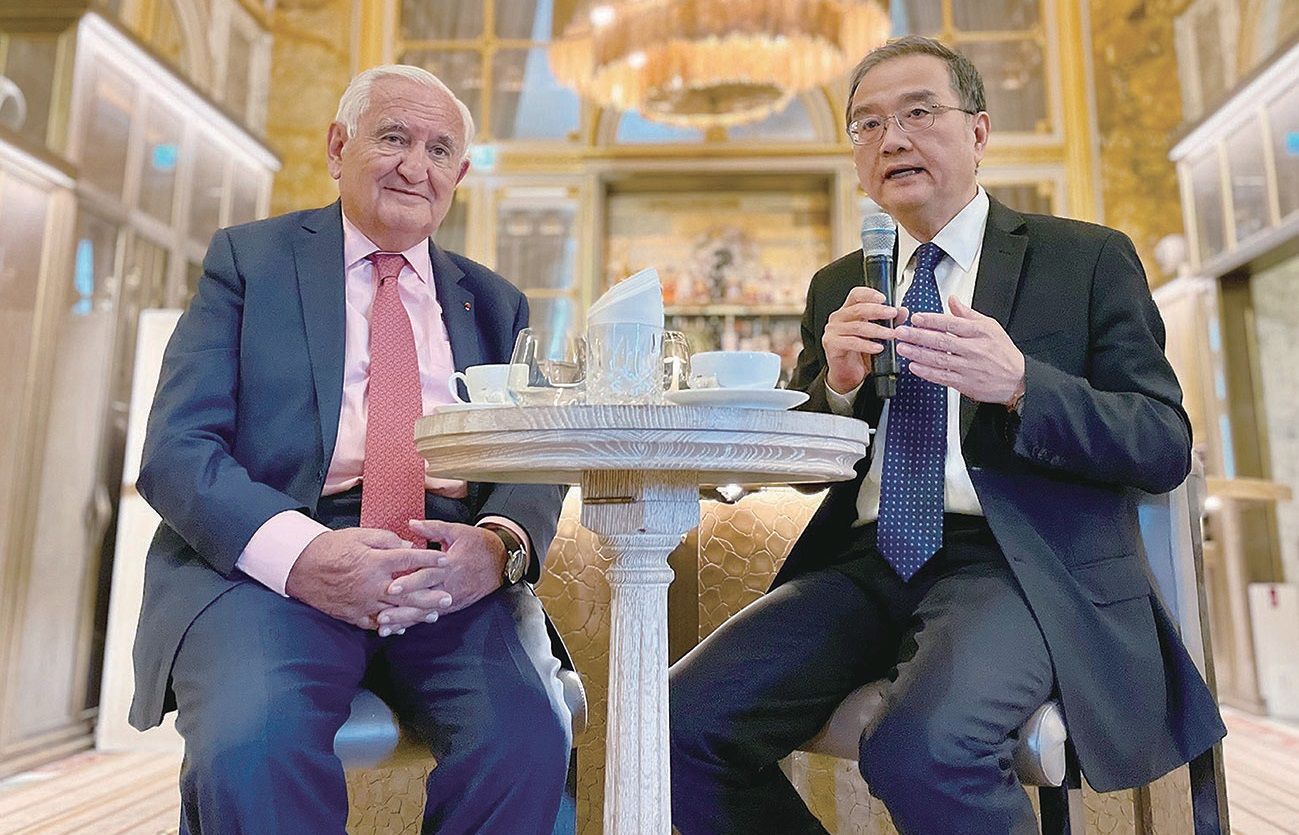

【编者按】在中国人民隆重纪念抗日战争胜利80周年之际,中国驻法国大使邓励接受《欧洲时报》书面采访,回顾了中国人民伟大的抗战精神,提出应在国际上推动更多学术研究,还原中国的历史性贡献和中国人民的巨大牺牲。他指出中法应携手合作,践行多边主义,坚决维护战后国际秩序。他强调中国将高举人类命运共同体旗帜,坚持走和平发展道路。他还特别谈及旅法华侨华人对全民族抗战的贡献,应该永远铭记。全文如下:

一、《欧洲时报》:在中国人民隆重纪念抗日战争胜利80周年之际,您如何总结“抗战精神”与中国贡献?

邓励:习近平主席对抗战精神作了最精辟的阐释:“中国人民在抗日战争的壮阔进程中孕育出伟大抗战精神,向世界展示了天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。”

正是这种伟大精神,支撑中国人民在极端艰难的条件下与日本侵略者进行了长达十四年的浴血奋战。作为世界反法西斯战争东方主战场,中国战场长期牵制了日本陆军主力,消灭日军150万人,也打乱了其“北进”“南进”的计划。抗战期间中国军民伤亡约3500万,按1937年比值折算经济损失逾6000亿美元。这些沉重的数字背后,是山河破碎,是数千万家庭的生离死别,更是中华民族不畏牺牲、争取独立和幸福的坚定追求。

毛泽东同志在《论持久战》中科学预言了抗日战争“战略防御—战略相持—战略反攻”的阶段划分,提出开展广泛而深入的游击战方针,强调“兵民是胜利之本”,得出了“抗日战争是持久战,最后胜利是中国的”光辉论断,为苦难中的中国点亮了胜利的希望。从正面战场的淞沪会战、台儿庄大捷,到敌后战场的平型关大捷、百团大战,以及铁道游击队、麻雀战、地道战、地雷战等等,中国军民合力使日本侵略者陷入人民战争的汪洋大海。

抗战期间,中国向苏联、美国及时提供关键且及时的情报信息,派出10万远征军入缅作战,在极端困难条件下掩护盟军撤退,并在缅北反攻中取得重大战果。中国军民与美国飞虎队并肩作战,营救里斯本丸号英军战俘。这样的事例数不胜数,汇聚成中国人民为世界反法西斯斗争胜利作出的巨大贡献。

枪林弹雨摧不垮民族屹立,战火硝烟掩不住信念发光。伟大的抗战精神,将永远激励中国人民克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

二、《欧洲时报》:最近有法国学者和历史学家在欧洲时报撰文,对西方长期忽视中国抗战在二战中的作用与贡献的叙事进行反思与批驳。近日,中国驻法国大使馆举行法国友人捐赠抗战历史照片交接仪式;如贝熙叶医生等一些曾经参与、支持中国抗战的法国仁人志士的后代也现身说法,讲述父辈与中国抗战的故事。您认为从学术与民间角度,如何重塑正确的二战史观?

邓励:正如习近平主席所说:“历史就是历史,事实就是事实,任何人都不可能改变历史和事实。”

我们需要推动国际上更多学者积极研究中国抗战史料,深入挖掘、完整呈现东方主战场原貌,还原中国作出的历史性贡献和中国人民付出的巨大牺牲,捍卫历史正义,给历史、给先烈、也给世界一个交代。

那些鲜活的历史见证最能打动人心。战时饶家驹神父在上海建立“安全区”,庇护30万平民。法国医生贝熙叶在枪林弹雨中开辟自行车补给线,把药品送进抗日根据地。8月4日,中国驻法国大使馆举办法国友人马库斯向中国机构捐赠抗战照片的交接仪式,把跨国记忆“接回家”。

我们应该同世界上爱好和平和进步的人民一起,以史实为证,以良知为鉴,让真相走到台前,还原东方主战场的应有地位,共同守护二战胜利成果。

三、《欧洲时报》:中国战后作为战胜国参与签署《联合国宣言》,成为战后国际秩序的重要缔造者。中国维护二战后国际秩序的立场是一贯的,当前地缘政治冲突频发,您认为哪些思潮与行径,对这一秩序形成威胁?

邓励:历史从来不是直线推进,而是在曲折中前行。当今世界并不太平,地缘冲突和经贸摩擦频发,归根到底是三股逆流作祟:一是强权政治和单边霸凌,将国际规则视为私器,以“实力地位”推行双重标准,肆意将经贸科技泛安全化,意图把世界拉回弱肉强食的丛林法则;二是冷战思维主导的阵营对抗,大搞“小院高墙”“脱钩断链”,用零和博弈思维制造分裂对立,把自身“绝对安全”建立在他人“不安全”之上;三是历史虚无主义,美化侵略、模糊加害与受害、否定纽伦堡审判和东京审判,甚至颠倒黑白,公开为侵略历史洗地,掏空战后国际秩序的“地基”。

作为第一个在《联合国宪章》上签字的国家,中国的立场始终如一。习近平主席在联合国大会上指出:“世界只有一个体系,就是以联合国为核心的国际体系;只有一个秩序,就是以国际法为基础的国际秩序。”我们必须重申二战后得到国际社会最普遍承认的共识,即秩序的合法性源于“共同认可”,而非“强权意志”。用数千万生命换来的历史正义不容亵渎,任何另起炉灶、公器私用、篡改历史的行径,都是对战后国际秩序的挑衅、对全人类集体记忆的背叛。

需要强调的是,台湾回归中国是二战胜利成果和战后国际秩序的重要组成部分。正是中国人民抗日战争的胜利,使台湾重回祖国怀抱。《开罗宣言》《波茨坦公告》《日本投降书》等一系列具有国际法效力的文件都确认了中国对台湾的主权,联合国大会第2758号决议的权威性不容挑战。台湾是中国领土不可分割的一部分,中国统一是不可阻挡的历史必然。

四、《欧洲时报》:当前,霸权主义盛行,二战后的多边主义框架面临严峻挑战,而中法都是多边主义的支持者与践行者,您认为中法能否在维护以国际法为基础的世界秩序中加强合作?哪些领域应成为优先方向?

邓励:践行真正的多边主义是中法双方共同理念和推动国际合作的最大公约数。

近年中法元首多次会晤,围绕坚守国际法与多边主义形成重要共识。2015年气候变化巴黎大会,中法携手发出应对气候挑战的最强音;2019年关于共同维护多边主义、完善全球治理的联合声明,共同承诺促进“建立在国际法基础上的多边主义”;2024年习近平主席访法期间双方发表关于中东局势、人工智能和全球治理、生物多样性与海洋、农业交流与合作4份联合声明,把多边主义落到具体议题合作上。

在刚刚结束的上海合作组织天津峰会上,习近平主席郑重提出“全球治理倡议”,呼吁国际社会奉行主权平等、遵守国际法治、践行多边主义、倡导以人为本、注重行动导向。这是继全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议之后,中方提出的第四大全球倡议,为加强和完善全球治理进一步贡献中国智慧、提出中国方案。

面向未来,中法应当以元首重要共识为行动指南。共同守护和平,在联合国安理会等机制下加强协调,为国际热点问题降温;坚决反对保护主义和“小院高墙”,维护全球产业链供应链稳定畅通,让多边贸易体系成为各国发展的快车道而非角力场;共同引领未来,在气候变化、数字经济、绿色转型等新兴领域深化合作,将《巴黎协定》和“昆明—蒙特利尔框架”的承诺转化为行动,为人类可持续发展贡献中法方案和力量。相信中法携手合作将为动荡世界注入更多确定性。

五、《欧洲时报》:自日本侵华战争爆发,旅居海外的华侨华人就是支援祖国抗战的中坚力量。旅法华人发起成立救国会、捐款、办报……您如何评价在抗战中,旅法华侨华人的贡献?

邓励:旅法华侨华人的贡献犹如一朵浪花汇入全民族抗战的大海,我们应该永远铭记。

1936年9月,“全欧华侨抗日救国联合会”在巴黎成立,以“联合全欧侨胞、实行全民团结、抗日救国”为宗旨,成为欧洲侨界的统一协调平台和声援中枢。

1935年12月,抗战期间唯一一家海外华文报纸《救国时报》在巴黎创办,先后出版152期,长期报道国内抗战和侨界动员,在海内外引起了极大反响,开辟了“远方的前线”。

毛泽东同志1945年在中共七大回顾抗日战争时,曾经高度评价海外华侨输财助战。据统计,1937年下半年至1940年,海外侨胞向国内捐赠各类物资超3000批次。旅法侨界每一份寄出的报刊、每一次义演义卖,都是对抗战前线的支持。

习近平主席指出:“实现中华民族伟大复兴,需要海内外中华儿女共同努力。”站在新的历史起点上,我们期待旅法侨胞继续弘扬爱国爱乡的优良传统,以赤子之心共襄民族复兴伟业,为促进中法友好、推动祖国统一大业和现代化建设再立新功。

六、《欧洲时报》:在当今热点冲突中不断出现核武威胁阴影之际,中国仍然是唯一承诺不首先使用核武器的国家,您认为中国的和平崛起与和平外交,与习近平主席提出的“构建人类命运共同体”的核心精神是什么?

邓励:1964年10月16日中国成功爆炸首颗原子弹当日,中国政府就郑重宣布“在任何时候、任何情况下,都不首先使用核武器”。这一承诺构成中国核政策的基石。

这不是权宜之计,而是价值选择。正如修建长城是为了防御而不是进攻,开辟丝绸之路是为了通商而不是侵略,郑和下西洋带去的是友谊而不是枪炮,中华民族自古就懂得相互依存、唇亡齿寒的道理,“好战必亡、国霸必衰”是五千年文明沉淀的大智慧。近代以来中国遭受列强入侵,但从苦难中学到的是自立自强,而不是将自己曾经遭受过的伤痛强加给其他民族。

基于这样的历史传承和文明底蕴,习近平主席提出“构建人类命运共同体”重要理念和全球安全倡议,倡导建设持久和平、普遍安全的世界,把我们日用而不觉的和平思想提升为全球公共理念。“和平发展道路”写入中国宪法,将不谋求霸权、不搞扩张的国家意志法律化。

中国是联合国维和行动第二大摊款国,在安理会常任理事国中派出维和人员最多,累计参加29项维和行动、派出维和官兵4.9万余人次,中国海军自2008年起持续执行亚丁湾—索马里海域护航行动。中国设立中国—联合国和平与发展基金,促成沙特和伊朗复交、柬埔寨和泰国边境冲突停火,发布关于政治解决乌克兰危机和巴以冲突的立场文件,推动劝和促谈,不断将和平承诺落实到行动中。

中国将始终高举人类命运共同体旗帜,坚持走和平发展道路,与国际社会携手并肩,共同守护世界和平安宁,让和平的阳光普照人类家园。

(编辑:法雨)