【欧洲时报记者靖树报道】作为中国历史爱好者,法国政治学者、华南师范大学客座教授布鲁诺·吉格(Bruno Guigue)在中国人民抗日战争和世界反法西斯战争胜利80周年之际,与欧时深入探讨了源自20世纪初日本扩张主义、延续至今的一套否定中国主权与统一的意识形态话术。

吉格向欧时表示,这种“伪历史”论调最早是为服务日本帝国对中国的殖民野心而构建的,其核心在于否认中国是一个真正的“民族国家”,进而否定其边疆归属的合法性。他强调,中国作为一个主权、统一、多民族国家的形成是千百年来文明融合与政治实践共同作用的结果。以下是布鲁诺·吉格的受访全文:

法国政治学者、华南师范大学客座教授布鲁诺·吉格接受欧时专访。(图片来源:受访者供图)

“在纪念1945年胜利的前夕,需要提醒人们的一点是:否定中国领土完整的言论正是源于日本法西斯扩张主义的意识形态。可以说,通过鼓吹新疆和西藏分裂主义、指责中国压迫少数民族,西方机构在公然攻击中国的国家主权和领土完整。它们干涉中国内政,欲鼓吹分裂一个经两千年发展、由不同民族在共同文化大熔炉中团结而建立的国家。它们攻击的是一个历经数千年建构而成的国家实体,这种建构在中华人民共和国得以最终确立。这个国家保障了所有族群公民的平等权利,并在多民族国家框架内推进所有地区的共同发展,坚决反对任何歧视。无论有意无意,在支持分离和分裂主义主张时,外国宣传都在潜移默化地否认中国作为一个主权、统一且疆域不可分割国家的存在。

一场针对中国主权的意识形态战争

这些事实是众所周知的,但更鲜为人知的是,这种系统性攻击中国领土完整的做法,本质上是复刻了20世纪初日本扩张主义的理论。

为给日本帝国掠夺中国领土的意图正名,当时的扩张主义学者查阅历史和地理资料,力图找到否定满洲、蒙古、西藏、新疆和台湾属于中国的论据。在帝国主义势力争霸的全球背景下,这些日本知识分子认为,日本的野心与欧洲列强一样,都是“正当”的。因此,他们毫无顾虑地宣称:中国不具备民族国家的基本特征,其对边缘省份的控制只是形式上、暂时性的。这种“伪历史”论调为30年代掌握日本政权的军国主义势力服务,其目的是否认中国作为一个统一、主权国家的存在。

自1894年甲午战争后,日本占领台湾,此后对中国领土的觊觎就未曾停止。日本学者借用了西方的“民族国家”概念,以此否认清帝国具备真正国家性的特征,并把它简化为一个单纯的王朝政权。在这种论调下,“真正的中国”被限定为“汉人中国”,其疆域只限于长城和青藏高原之间。在这些学者笔下,生活在满洲、蒙古、西藏、新疆等中国边疆的居民是“边缘民族”,他们的族群或文化特征根本不足以使他们成为“中国人”。这一理论显然是服务于自身利益的:正如日本启蒙思想家福泽谕吉(Fukuzawa Yukichi)1898年所言:“日本应与西方列强一道争夺这些边疆领土。”日本专家更进一步推论称,满洲、蒙古、新疆、朝鲜“归根结底,应视若日本国土。”(1)

到了1923年,日本学者矢野仁一(1872–1970)也声称,中国并不能被定义为一个民族国家(État-nation),其“边疆”领土亦不属于中国。在战争期间的1943年,他还发表了一系列演讲,呼吁构建一部“大东亚历史”,以呼应日本帝国所倡导的“东亚共荣圈”的扩张计划。在他看来,这是一件“理所当然”的事:“中国没有边界”,“中国并不是一个国家”。

此后,日本研究者又对中国传统历史叙述提出质疑,否认其历朝历代都由不同血统民族聚集成了一个统一国家。诚如中国历史所示,中国领土在不同阶段确实存在差异,帝国的凝聚力建立在儒家伦理所渗透的共同文化传播之上。日本的意识形态鼓吹者却故意对这段复杂历史避而不谈,否定了1912年后中华民国试图以清朝遗产为基础来建立其政治统一和领土完整的所有主张。

这种日本定义的中国“叙事模式”也为其扩张主义提供了理由。从1931年至1945年,中国长期遭受其军事侵略之苦。作为纳粹德国和意大利法西斯盟友,1930年代的日本军国主义政权对中国人民实施了极端残酷的暴力,其法西斯特征与欧洲法西斯极为相似:例如,宣扬大和民族的“种族神圣性”、以“军事优越性”统治整个亚洲;对天皇的无条件崇拜、社会全面军事化,以及对征服战争的不可抗冲动,甚至把侵略者暴力神圣化,从而为其对平民的残酷暴行提供“合法性”。自日军1937年全线入侵中国以来,中国成为二战的第一个主战场。直至1941年珍珠港事件爆发之前的四年间,中国长时间孤军奋战抵御外敌。

时至今日,情况虽幸已改变,但令人惊讶的是,当年为日本侵略扩张辩护的论述方式在今天仍然具有惊人共鸣。例如,美国学界近三十年来兴起的“新清史”似与这种已被淡忘、但其思想体系仍影响人们对中国历史认知的叙事方式相契合。如今在日本与美国流行的观点大致认为,“满洲帝国并不等同于中国”,延续了早期那种主张清朝是“外族政权”、“征服型王朝”、享有“民族和文化独特性”的满族“无法被汉化”的理论。某些中国人确实在历史上对清朝持有这样的看法,但这并不意味着清朝政权在当时被视为“中国之外”的外国势力。其实,18世纪如康熙、乾隆君主两朝的成功,正表明清朝能成功吸纳中华文化,为中华帝国带来了政治稳定和相对的物质繁荣。

正因如此,1911年革命后,中国革命者虽起初对清王朝末期腐败抱有反感和犹豫,但最终还是继承了其历史遗产。1911年清朝最后一位皇帝退位时发表的诏书中,就提出要“仍合满蒙汉回藏五族完全领土为一大中华民国”的理念。1912年中华民国建立时,临时大总统孙中山也明确表示接受“共和之下五族共处”的主张。在其就职演说中,他承诺将汉、满、蒙、回、藏五方土地统一为国家版图。

从清帝国到新一代革命者建立的年轻共和国,权力的传承都伴随着一项特殊的责任,那就是维护中国的领土完整和各民族团结。孙中山及后任者同样继承了这一传统,不畏艰辛,努力维护中华民族几千年来形成的民族和文化融合的成就,这一成就至今仍是中华民族统一不可动摇的基础。

事实上,我们必须认识到这一长期的文化适应和逐步统一过程的重要性,才能了解华人的过去和现在。正如中国历史学者葛兆光所指出的:“不论朝代如何建立,它们都自认是‘中国’或‘天下’的一部分,并用中国传统的宇宙观和政治表述来为自己正名”。

当日本学者声称,北魏、辽、金、元、清之所以未能实现统一,是因为“外来王朝在中国文化的影响下变得软弱了”,这种说法更像是一种捏造的意识形态。我们不禁要问,如果乾隆皇帝(一位熟读中华经典、精通诗文的君王)听到这样的说法,又会作何感想?

事实上,正是因为历代帝国精英能吸纳中华文化价值观,每个王朝才能建立起政治正当性,并保持长久统治。但事实的真相并不重要,为证明日本侵略统治的合法性,设在东京的“东亚研究机构”在二战期间编织出这套说辞:所谓中国的主权必须是“外来的才合法”——就如当初必须由满洲人从外部统一中国一样,如今也需日本来“领导”它进入所谓“大东亚”。但与清朝的统一不同的是,中国注定会按照日本的利益被系统地肢解,1931年开始被侵占的满洲,原只是日本殖民野心的前奏。

所以,日本侵略扩张主义的意识形态以否认中国主权为基础,来为其吞并野心提供借口:如果中国都非真正的“国家”,其边界实际上是虚设的、边疆归属只属纸面空谈,又能拿出怎样的法律依据来反对日本帝国吞并中国大片领土呢?这些领土最终不过是从一个统治者转入另一个统治者之手,而日本的统治(按其自我宣称的)还具有“更高文明程度”的优越性。和当年那些企图支解中国以攫取资源的殖民者一样,他们就是借此论调实现其图谋。

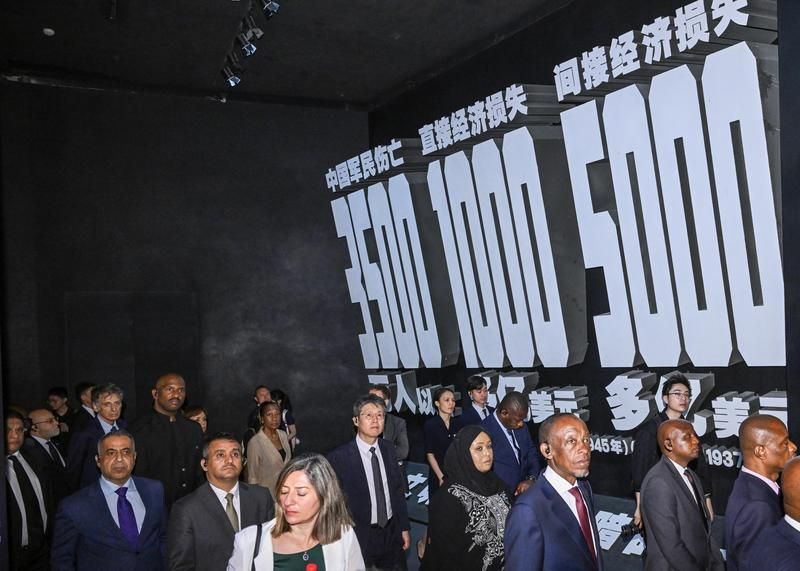

应中国外交部邀请,来自百余个驻华使馆和国际组织的160多位驻华外交官在今年7月17日来到位于北京卢沟桥畔的中国人民抗日战争纪念馆,参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题展览《为了民族解放与世界和平》。(图片来源:新华社)

帝国余音未散:割裂中国的逻辑

今天,那些煽动分裂力量以图动摇中国根基的人,同样也从这一论调中获益。因此,如今的反华宣传依然或多或少地重复上世纪日本扩张主义的理论,也就不足为奇了。

若再深入分析不难发现,这种否认中国主权与边界的虚构逻辑正是与另一种在日美学术界流行的理论相辅相成的,那就是:中国“先天性”无法达到政治发展的顶点,即成为“民族国家”。这种叙述等于是说,人们可勉强承认中国的“文明体”地位(毕竟很难否认),但必须拒绝承认中国是个具备足够政治成熟度的“民族国家”。

但问题在于:这类理论真的契合历史事实吗?对此,中国著名历史学者葛兆光提供了极具参考价值的回应。他指出,将西方分析框架生搬硬套于中国历史,是值得质疑的。他强调:“从汉唐黄金时代到宋朝之后,中国逐步在政治、经济和文化领域形成民族认同。”中国“具有文化身份、共同历史、伦理规范、稳定政体和明确疆域。基于这些特征,中国实现现代民族国家并非一定要模仿欧洲所谓的现代模式。”正由于这种“文明的高度一致性”,中国兼具传统帝国特质与现代民族国家的要素。因此,“将传统帝国和现代国家完全对立的理论并不契合中国历史事实。”

中国主权的真实根基

总而言之,即使有人不断重复谎言,谎言也不会因此成为真理。今天的中国之所以是一个主权统一的多民族国家,绝非某些自诩为"日本恩主"者未能通过强加统治而"纠正"的异常现象,而是中华文明千年延续的顽强生命力、无数代人士为国家统一与民族融合不懈努力的结果。

“尽管中国古代曾多次分裂与动荡,自秦汉以来,中国保持着强大的中央集权政体,”葛兆光解释说:“汉唐宋之后逐步形成文化一体化,明朝重新建立了以汉族为主的统一王朝,而清朝之后,满人越过长城,定都北京,并融合了蒙古等族,改造了边疆地方政权和常设行政机构——控制新疆、驻兵西藏,并通过金瓶掣签制度定夺活佛转世。由满、蒙、回、藏、汉、苗等族构成的超大型帝国,为现代中国奠定了领土框架。”

使中国各民族命运紧密相连的,不仅是长期文化熔炼,还有卓越的社会组织能力。这些在漫长的历史过程中发挥了深远影响。诚然,中国经历过统一与分裂、繁荣与衰落的不同阶段。但在中华人民共和国和具有中国特色的社会主义体制下,中国实现了前所未有的凝聚力、发展水平和自我信心。从鸦片战争、美国中央情报局(CIA)阴谋到日本的扩张主义,中国的领土完整在近代始终是帝国主义觊觎的目标。毫无疑问,同过去一样,中国今天依然能够抵御那些妄图破坏其稳定的图谋。

引用文献:

(1)葛兆光,《何为中国?领土、民族、文化与历史》,法国人文科学之家出版社,2024年,第43页。本文所有引用均出自该著作。

(编辑:申忻)