【欧洲时报网】“我祖父华南圭(Hoa Nan-kuai)上世纪初在法国留学时,在巴黎认识了来自波兰的祖母华罗琛(Stephanie Rosenthal),他们之间用法文交流。当祖母随祖父回到中国后,家里使用的只是中国话和法国话,话题也基本围绕这两个国度。”采访华新民(Catherine Hoa)的前一天,巴黎刚刚举行了奥运会开幕式,整个巴黎变成一个舞台,而远在北京东城区的一间公寓里,一个家族串连起来的中法近一个世纪的时光在两撂文集、译著、小说,以及公寓主人带着京腔的讲述中缓缓流淌着。

7月29日,华新民接受采访。(图片来源:本文图片除注明外均自秋狸 摄)

“看到交通信号灯里的黄灯,我就会想到祖父”

华新民,一位散文作家、民间古城保护人士,她的欧式面孔和京腔口音标注着她家族的血统和她生长的环境。她口中的祖父是中国土木工程先驱华南圭,上世纪初曾公派法国留学,回到中国后先后任交通部技正、京汉铁路和北宁铁路总工程师、北平特别市工务局局长、天津工商学院院长,新中国成立后曾任北京都市计划委员会总工程师等职。

“早在1918年,祖父为了向当时的中国推广钢筋混凝土的应用,曾撰文介绍巴黎塞纳河上的桥,从石桥到钢筋混凝土桥的演变。而这些桥在巴黎奥运会开幕式上仍可见其身影。”华新民在一本打开的厚厚的文集中仔细辨认着那些泛黄的图片,那是华新民为祖父编著的文集《华南圭选集——一位土木工程师跨越百年的热忱》。

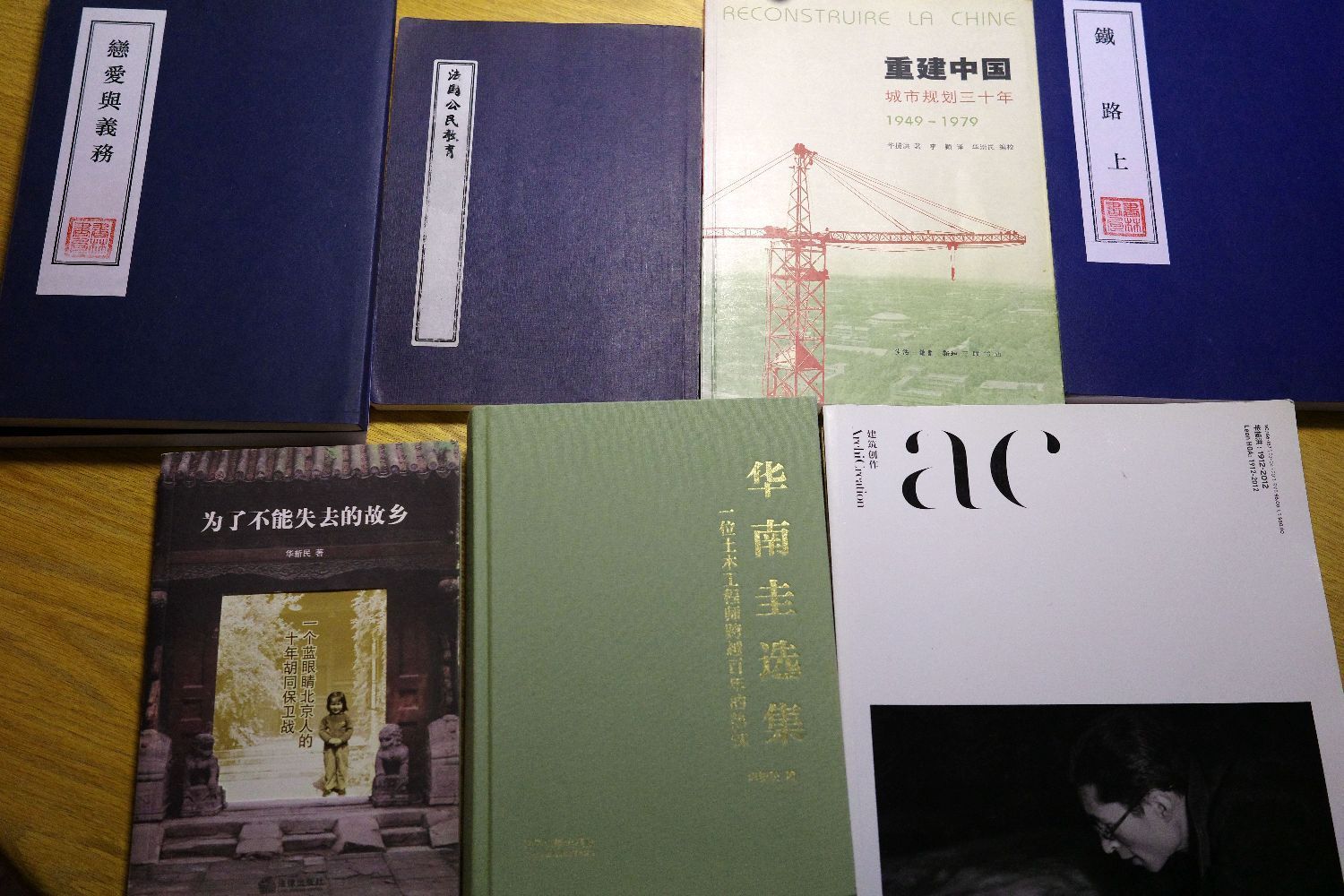

7月29日拍摄的华家三代人的著作,包括华新民祖父华南圭《法国公民教育》、祖母华罗琛《恋爱与义务》、父亲华揽洪《重建中国》以及华新民《为了不能失去的故乡》等。

华新民对网上部分介绍祖父的文字并不满意,“有些内容不太准确。”对于华新民来说,祖父被一些更加具体的事物所代表着,一旦触及就马上能浮现在眼前。“祖父在担任交通部技正时曾主张向国外学习,在红绿灯之间加设黄灯。所以现在我走在街上,看到交通信号灯里的黄灯,就会想到祖父。”

网上那些碎片化的内容无法还原一个真实的祖父,而在祖父几百万字的著述里、在图书馆的存档资料里、在旧报纸里、在故人的述说里、在意外收到的来信里,华新民看到祖父和祖母的故事渐渐清晰起来。

华南圭是1904年清廷的公派法国留学生,华新民没有记述祖父是怎么从老家无锡荡口到达北京的京师大学堂,又是从哪个港口登上越洋渡轮的,之后可能还需要走一段很长的路,但至少不会比他以及这个家族今后在中法之间要走的路更长。

华家故居位于北京东城区无量大人胡同,如今变成北京金宝街香港马会会所。图为8月25日拍摄的北京香港马会会所大门。

华新民记述下来的是华南圭翻译的两本书,以及由此带来的两次震动。她在《华南圭选集》的编者序中说,“祖父是在苏州沧浪亭的中西学堂接触到了西方社会的现代文明。1902年,上海的点石斋出版了祖父的译作《罗马史要》……而这部古罗马故事本身的情节也无疑震撼了他,让他见识了国门之外的另一个世界。”

而在法国准备入学考试期间的华南圭,1905年着手翻译了当年法国小学的一本教科书《法国公民教育》,“因深知单凭科技救国是不够的,他甚至等不及回国后出版这部译著,就急忙先把其中一个章节——法国1789年的《人权宣言》,于1907年自巴黎投到上海的《申报》上发表了。”华新民写道。据悉,这是中国历史上此文的第一个汉语译本,而且是从法文直接翻译过来的。可以想见,这对当时中国的知识分子来说是怎样一种震动。

1911年华南圭回到中国,1912年,他把整本《法国公民教育》译著交给了商务印书馆出版,同年2月中国历史上最后一位皇帝宣布退位。

“走到巴黎,她爱上了一个中国人,走到北京,她又爱上了中国……”

在华南圭的履历里有一项很少为人所提及的工作——推广世界语。据华新民介绍,世界语还可算作是华南圭与他的妻子华罗琛的“鹊桥”,那是他们当时共同的志向。

华新民的祖母Stéphanie Rosenthal的中文名字华罗琛,是华南圭为妻子取的,“祖父很擅长起名字,我们的中国名字都是祖父取的,哥哥Claude是崇民,姐姐Monique是卫民。”华新民说道。

“走到巴黎,她爱上了一个中国人,走到北京,她又爱上了中国……”华新民在一篇文章中这样写她的祖母。华罗琛随丈夫到中国后,开始提笔用法文或英文写中国的故事。她的第一部小说《女博士》出版于1915年,是由华南圭工程师在本职工作之余亲自翻译的。其后,除了《恋爱与义务》,华罗琛的很多部小说都是由华南圭翻译的,“最有意思的是《双练》的译文,他还给每个章节之首添加了屈原、白居易等人的诗作。现在想想,我都不知道我祖父怎么会有时间做那么多事情!”华新民说道。

华新民在北京出生长大,儿时在史家胡同小学上学。图为8月25日拍摄的史家胡同街景。

“我祖母的书,有两个重要的内容,一个涉及留学,一个涉及中法婚姻,从这里面,她去分析两个民族不同的文化,以及怎么能够相融,怎么能够互相理解。”华新民说。华罗琛的小说《双练》描述的就是中法婚姻中的文化碰撞,当时的法媒评论称,通过小说了解了真正的中国。“我的一位朋友对我说,《双练》写得非常有意思,里面描写的文化冲击在当代的人看来依然有意义。”与此同时,华罗琛在法国当地期刊上也发表了一些文章,以正面介绍中国为主,以弥补西方对中国认知的不足。她还在胡同的家里开办了一个叫做“国际文艺座谈会”的文化沙龙,组织若干中外学者交流中西方文学作品的体验。

华罗琛以其跨文化视角观察中国女性。描写中国女性命运的小说《恋爱与义务》获得了很大成功,前后三次被翻拍为电影。这种对中国女性的关注,使华罗琛不仅行诸于笔端还付诸于行动。她成立的社团进行各种慈善事业,如募捐赞助孤儿院等,她还参与成立了“女子敦谊会”和发起成立了“女子扶轮会”及“国际妇女友仁会”的中国分部。

华新民1956年两岁时在无量大人胡同家里,与母亲和姐姐。(图片来源:受访者供图)

父子俩的名字并列出现在巴黎公益工程大学学生名册里

华南圭夫妇的两个儿女——华新民的父亲华揽洪((Leon Hoa)和姑姑华西蒙(Simone Hoa)在少年时代就被送到巴黎读书。当时只有16岁的华揽洪拿着他心爱的小提琴,身旁的妹妹只有12岁,他们由母亲陪伴着坐上了穿越西伯利亚的国际列车奔赴法国巴黎。在中国时曾梦想成为音乐家的华揽洪如父亲所愿,在巴黎打开了更广阔的视野,还和父亲成为了校友。如今,华南圭和华揽洪的名字还并列出现在法国巴黎公益工程大学(ESTP)厚厚的学生名册里。

拥有法国巴黎公益工程大学和法国巴黎国立高等美术学院(Ecole des Beaux arts)两家院校学术背景的华揽洪学有所成,在马赛开办了建筑师事务所,接揽的主要是战后重建的工程;他还娶了一位法国妻子,生了一双儿女,事业和家庭都已在法国扎根。然而,1949年新中国的成立让华揽洪开始重新考虑自己人生的方向,“他觉得自己到中国去会更有用。”就在这时父子俩却有了意见分歧,华南圭认为自己是纯粹的中国人,但他担心儿子偏西方化的思维方式不容易适应中国的工作环境。但华揽洪决心已定,那时他倾注很大心血的一所位于马赛南郊的实验中学项目刚刚交付图纸,等不及看这个项目付诸建设,他就携妻子儿女匆匆踏上了回国的海轮。而亲眼看到这座现代派设计风格的建筑,已经是60年后的事情了。

“他的生命历程自此完全转向。”华新民曾这样写到。

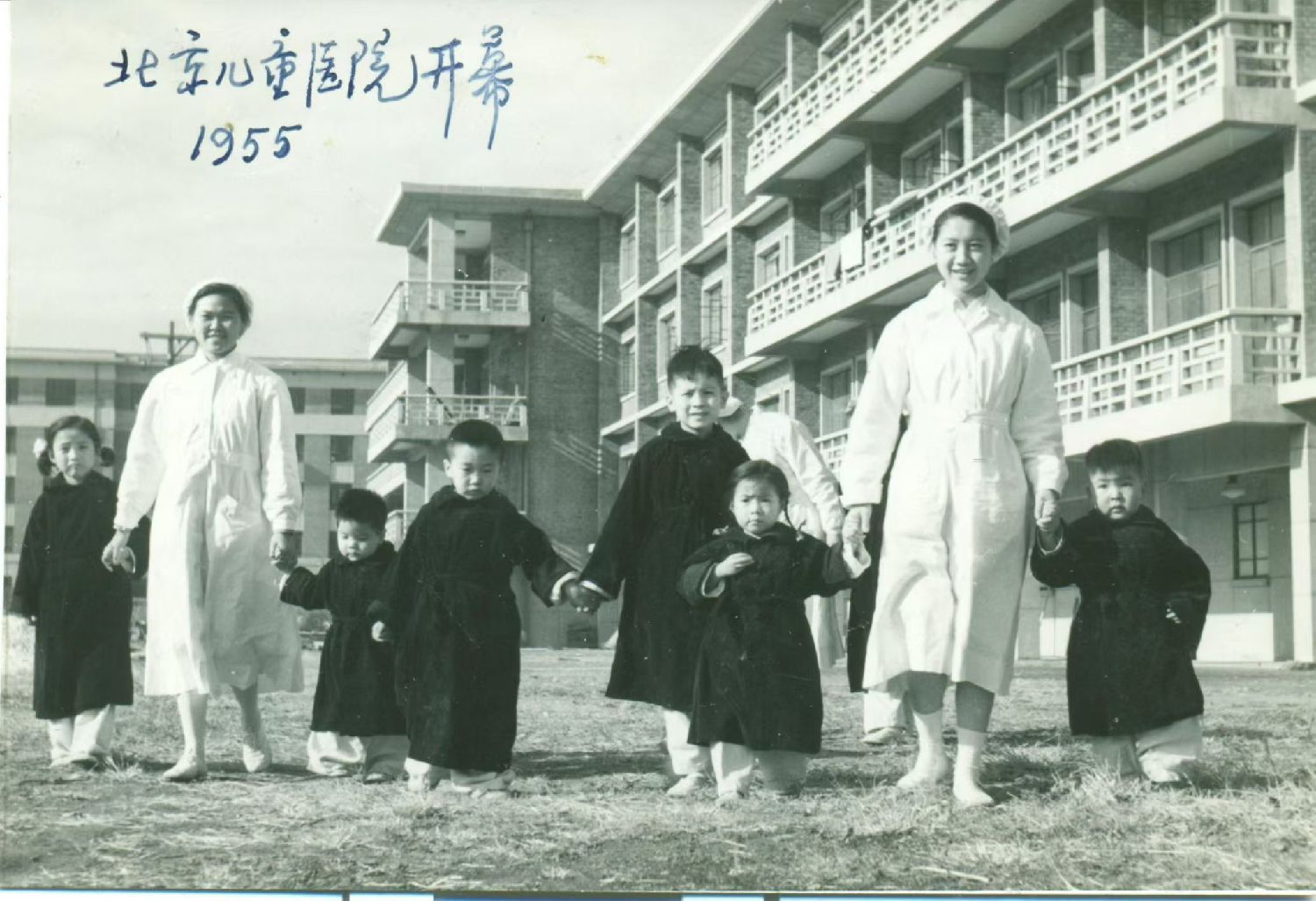

华揽洪1951年一回到中国便投入了工作,先是在其父亲所在的北京“都市计划委员会”任第二总建筑师,至此,父子俩既是校友又是同事。华南圭在任北京“都市计划委员会”总工程师期间做了十几个提案,包括北京水系的恢复和整治。而华揽洪则接受了设计一所大型儿童医院的任务,这就是如今位于北京二环路边的北京儿童医院。这座建筑当年建成时,有着与北京古城相呼应的青砖墙壁、传统格饰栏板,在山墙部位错落开窗,病房全部朝南,每个病房都设有游戏室;这也是一座被英国弗莱彻建筑史第十九版收录过的建筑。“父亲在北京设计的若干建筑中,儿童医院是他最珍爱的,心中一直在牵挂着,退休来巴黎以后的一天,他还梦见自己在帮助孩子的家长寻找停车的位置。”

华揽洪设计的北京儿童医院在1955年开幕时。(图片来源:受访者供图)

1977年华揽洪从他后来工作了二十二年的北京市建筑设计院退休,他的先后在国际广播电台和外文出版社工作了多年的法国妻子华伊兰(Irene Hoa),也在这一年退休,此后,他们重新定居法国。“父亲后来在法国的大学里还教了三年书,相关建筑和规划,内容上结合自己的专业知识讲中国与法国的对比。”2002年,华揽洪获得法国文化部长授予的艺术与文学荣誉勋位最高级勋章,为表彰他一生在中法建筑领域的贡献,和对中法文化交流的贡献。

2010年,98岁高龄的华揽洪在华新民的陪同下回到马赛,去看看自己以前留下的建筑作品,包括当时留在图纸上的那所中学和马赛的一所公寓。“从老远他就认出来了自己1950年的作品,那是一座位于马赛老港的乳白色的十足现代派的公寓,六十年来纹丝不动,没有任何改变。”

“希望所有谢阁兰的欧洲读者下飞机后依然找得到那座壮丽的古都”

就这样,在自己出生、长大的北京,华新民到处都能看到父辈的痕迹——从祖父建议开放的景山公园、参与建设的中山公园、北京胡同规划到父亲设计的儿童医院、幸福村街坊等。因此,尽管生活在跨文化家庭,有着一张欧洲面孔,也曾在法国生活过,但华新民始终认为北京是故乡。“我就是一个道道地地的北京胡同的孩子。”

北京第二幼儿园1961年的合影,前排右七为华新民(图片来源:受访者供图)

这就不难理解当她看到北京古城的胡同自九十年代初在大片消失时,那种惊讶和心痛,“从感情上无法接受。”于是,华新民便开始一系列调查、呼吁保护北京古城的工作,在北京写满“拆”字的岁月里奔走,“我不想让北京的院子消失,于是和一位志同道合的朋友一起去敲那些漂亮院子的门,去记录去拍摄。”她办过讲座、展览,也写了很多文章,部分收录在《为了不能失去的故乡——一个蓝眼睛北京人的十年胡同保卫战》这本书里。

她在书中曾记录过一位迷恋于中国文化的法国诗人谢阁兰,他曾住过北京天安门附近的一所四合院,并用诗人的语言形容那里的生活,把布置得古色古香的书房命名为“我的陶瓷室”,欣赏着“被四合院截下来的一块,属于我的一片蓝天”。后来诗人因故离开了北京,又过早地离开了人间。而这所院子可能已经不在了,“陶瓷室”也成为了后人记忆中的文字。华新民感性地写道,“我多希望那座小院还在。我也希望所有谢阁兰的欧洲读者下飞机后依然找得到那座壮丽的古都,找得到中国。”

7月29日,华新民讲述家族故事。

三代人的中法故事很长,长得就像中法合拍电影《风筝》中的风筝线那样,从法国到中国,从梦想到现实,将两个国家牵在一起。而华新民的姐姐华卫民也曾在《风筝》中出演过一个角色。“是她自己主动敲开了《风筝》剧组的门。”剧中华卫民扮演的周佩琴是个小翻译,能让中法两国小朋友更好的沟通,这何尝不是一种隐喻。

结束采访时记者在闲谈中问华新民,会不会经常被点赞中国话说得真好。“习惯了。”华新民笑道,“初识的人可能会觉得奇怪,但彼此了解多了就会明白了。”

(文/戈路)

(编辑:秋狸)