【欧洲时报网】“肉眼所见,乌梁素海的改变,不仅仅是天更蓝、水更清、鸟更多,更是让我们老百姓过上了宜居宜业的生活。”曹铁山如是说。

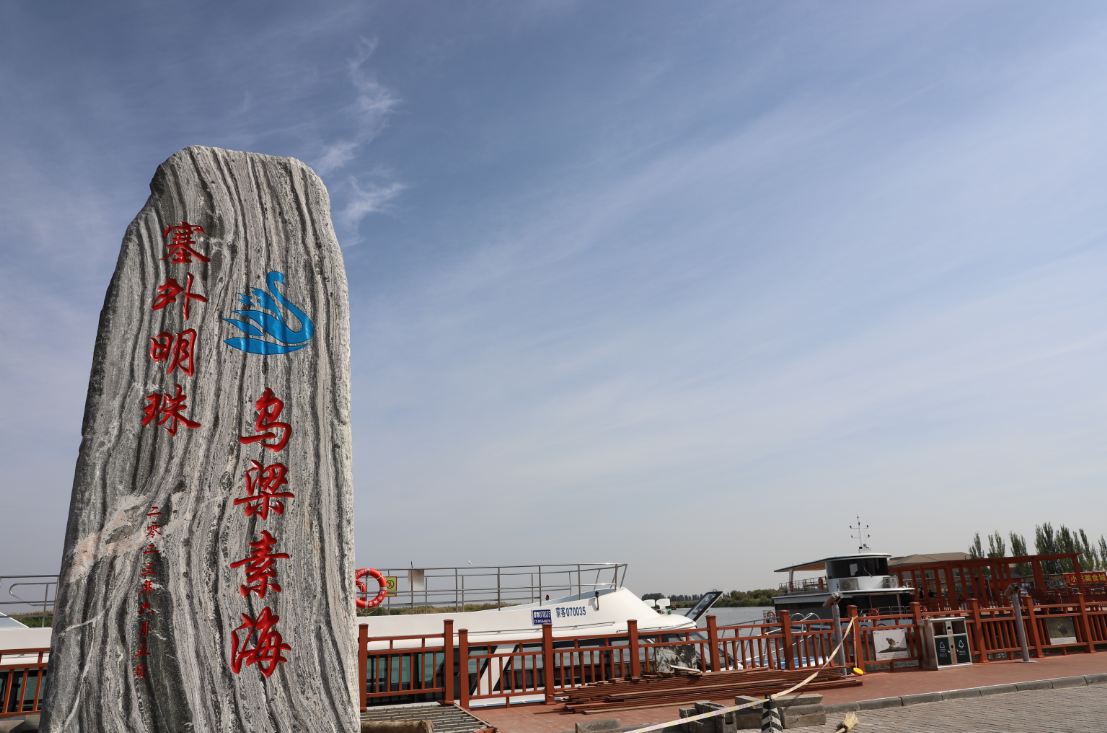

黄河“几字弯”顶部的乌梁素海,蒙古语意为“红柳湖”,位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗境内,是黄河改道和河套水利开发形成的河迹湖,素有“塞外明珠”的美誉。

图为2023年9月15日航拍的乌梁素海美景。(图片来源:纳努克摄)

图为2023年9月15日航拍的乌梁素海美景。(图片来源:纳努克摄)

9月的内蒙古,秋高气爽,天朗气清。徜徉乌梁素海,鸟鸣声此起彼伏,宽阔的湖面上芦苇摇曳,波光粼粼,蓝天映衬碧水,一幅祥和的画面。

乘船行驶在平静的湖面,数不胜数的水鸟在游弋,偶尔还会有几只一头扎进水里来个“潜泳”。

很难想象,眼前这颗鸟飞鱼翔的“塞外明珠”,在20多年前一度成了当地的“生态之患”。

“20多年前,我们在乌梁素海捕鱼,出门只带干粮,渴了就直接喝乌梁素海的水。”53岁的曹铁山从小在乌梁素海长大,他至今仍记得当初“棒打鸭子,瓢舀鱼”的场面。

2023年9月14日,曹铁山在整理船帆。(图片来源:令狐弓长摄)

2023年9月14日,曹铁山在整理船帆。(图片来源:令狐弓长摄)

然而,20世纪90年代以来,随着河套灌区的开发,含有大量化肥、农药等未被农作物吸收的农田退水和城镇生活污水、工业废水进入乌梁素海,乌梁素海水质逐年恶化。

2008年,乌梁素海湖区暴发大面积“黄苔”,水质一度恶化为劣V类,严重影响了黄河的水生态安全。

“污染严重的时候,水是酱油色,特别臭,鱼少了,鸟少了,来旅游的人也少了。”曹铁山说,当时游客慕名而来,却失望而归,像他这样靠捕鱼、旅游为生的人,只能另谋出路。

从2008年到2018年,巴彦淖尔市开始对乌梁素海进行综合治理,10年时间先后实施了城镇污水处理厂新建扩建提标改造、人工湿地工程等20多个重点项目,补污水处理的短板。2015年乌梁素海列入《国家水污染防治计划》,2017年11月自治区人大常委会批准了《乌梁素海自治区级湿地水禽自然保护区条例》,为乌梁素海综合治理提供了政策和法律支持。2015年湖心断面开始出现Ⅴ类水。

生态修复,非一日之功。2018年以来,巴彦淖尔市把乌梁素海流域山水林田湖草沙作为生命共同体,统筹推进全流域生态修复、综合治理和保护开发,由单纯的“治湖泊”向系统的“治流域”转变,走“以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展路子”的治理思路。

“要积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念,坚持统筹推进全流域山水林田湖草沙一体化生态修复、综合治理和保护开发,用心治理精心呵护,一以贯之久久为功。”乌梁素海生态保护中心副主任王靖说。

环境好不好,候鸟先知道,这是乌梁素海生态环境综合治理最明显的成效之一。

9月14日拍摄的乌梁素海湿地候鸟展览馆。(图片来源:令狐弓长摄)

9月14日拍摄的乌梁素海湿地候鸟展览馆。(图片来源:令狐弓长摄)

9月14日,在乌梁素海湿地内,游船在候鸟“陪伴”下行驶。(图片来源:令狐弓长摄)

9月14日,在乌梁素海湿地内,游船在候鸟“陪伴”下行驶。(图片来源:令狐弓长摄)

和鸟打了半辈子交道的内蒙古乌梁素海实业发展有限公司工会主席马海明告诉记者,乌梁素海是黄河流域重要的功能性湿地,是世界八大候鸟迁徙通道上的重要节点,也是全球荒漠和半荒漠地区中为数不多的鸟类迁徙地和繁殖地。

9月14日,候鸟在乌梁素海湿地内栖息。(图片来源:令狐弓长摄)

9月14日,候鸟在乌梁素海湿地内栖息。(图片来源:令狐弓长摄)

“每年2月中旬,首批候鸟就会抵达乌梁素海。之后,疣鼻天鹅、赤麻鸭、红嘴鸥等大批过境候鸟陆续飞抵,在这里栖息、繁衍。深秋时节,南迁候鸟又会在乌梁素海停留休息后,南飞越冬。”工作之外,马海明最大的爱好就是拍鸟。

“现在每年在此迁徙、繁殖的鸟类近千万只,乌梁素海已成为候鸟重要的栖息地。”王靖说,经过治理,乌梁素海流域生态环境持续好转,湖区水质由劣Ⅴ类提高到整体Ⅴ类,湖心断面水质达到了Ⅳ类,水生态环境稳中向好,生物多样性持续恢复。

9月14日拍摄的乌梁素海湿地。(图片来源:令狐弓长摄)

9月14日拍摄的乌梁素海湿地。(图片来源:令狐弓长摄)

值得提及的是,在联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议上,“中国山水工程”入选联合国首批十大“世界生态恢复旗舰项目”,而乌梁素海流域生态保护修复工程就是“中国山水工程”其中之一,中国的生态治理经验得到了国际社会认可。

如今,曹铁山又干起了老本行,兄弟4人靠水吃水,驾驶着游船在乌梁素海上喜迎八方游客,年收入超过50万元人民币。

(文/令狐弓长、纳努克)

(编辑:刘涛)