【欧洲时报记者田皓雪子、实习记者朱若溪综合报道】11月18日,探寻英国华人社群与文化特展《共叙英华》(Chinese and British)在大英图书馆和英国各地公共图书馆开幕。这是一个“让人们对华人的认知从只有中餐和外卖中走出”的展览,一副展现400年辛酸与成就的手卷。该展览借由个人故事和对国家具有重大意义的历史时刻,通过手写书信、照片、手工艺品和口述历史,探寻作为华人与英国人意义着什么。

观众参观明餐厅。叶宝莲(Polin Law)的这座娃娃屋模型,是以自己经营的中餐外卖店为基础而制作。叶宝莲七岁时从香港来到英国。她和兄弟姐妹一起在父母经营的外卖店中长大,随后开始自己的外卖生意。娃娃屋里的许多细节,从菜单到炸鱼机和菠萝罐头,都是她店里物件的微型复制。(图片来源:Chinese and British at the British Library)

几人两城塑造在英华人早期历史

在大英图书馆一层右手边的画廊(PACCAR2Gallery)中,静静陈列着上百份英国华人史料,从历史上有记载的首位访英华人沈福宗,到一战时征召的中国劳工,再到国民美食,和在英国主流社会闻名的作家、诗人、音乐人、时尚和体育明星……从籍籍无名到在英国社会乃至文化产生深远影响,华人社群在英国已有三百多年的历史,并且在英国社会中扮演着积极主动的角色。展览共分为三大章节——人物和地点、工作及文化。

自十七世纪晚期历史记载中首批华人抵达英国,早期访英华人通常是学者、商人和匠师,大多来自中国南方港口城市,例如广州和澳门。随着时间推移,从东亚和东南亚来英国定居的华人人数超越了来自中国南方的华人。

随着贸易增长和旅行便捷,华人社群开始在利物浦和伦敦的码头区发展起来,十九世纪五十年代,英国利物浦出现欧洲最早的唐人街。这些多元的背景造就了英国丰富且多样的文化。如今,英国华人人口创下历史新高,有40多万华人居住于此。

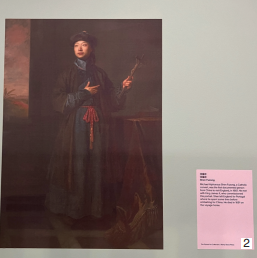

沈福宗(Shen Fuzong)于1687年访问英国,成为史料上记载的首位访英华人。国王詹姆斯二世亲自接见他,并着人绘制了这幅肖像画。沈福宗后来离开英国前往葡萄牙,在那里生活了一段时间后返回中国。他于1691年在返航途中去世。(图片来源:欧洲时报记者田皓雪子 摄)

有趣的是,无论背景差异,早期的旅英华人时而会被当作亚洲相关课题的专家被询问意见,因此可以看到1770年12月17日,作为雕塑家的谭其奎在大英博物馆查验一本介绍植物药性的日文书《图解本草》,并留下了手写批注。他之所以能理解部分内容,很可能是因为书面日文中包含汉字。

沈福宗(ShenFuzong)于1687年访问英国,成为史料上记载的首位访英华人。国王詹姆斯二世亲自接见他,并着人绘制了这幅肖像画。沈福宗后来离开英国前往葡萄牙,在那里生活了一段时间后返回中国。他于1691年在返航途中去世。

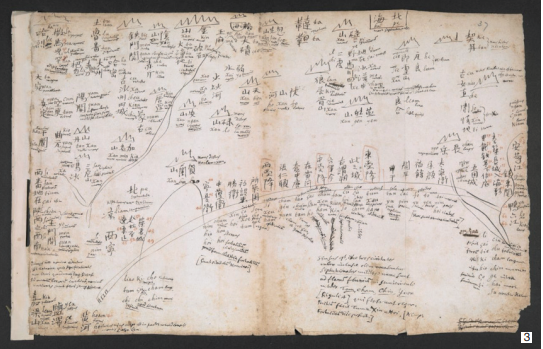

沈福宗的手绘中国地图。(图片来源:British Library Board)

“华人不止中餐和外卖”

“共叙英华”特展联合策展人、利物浦大学英国文学系准教授卢如娴博士(DrLucienne Loh)表示,展览记述了从第一次世界大战到第二次世界大战期间华人的贡献,以及长久以来华人对英国社会和文化贡献。“我们也想让人们对华人的认知从只有中餐和外卖中走出,因为有太多华人故事未被展示、了解和庆祝。”

凌叔华是一位现代主义作家和画家,这是她的照片。藏品存于:纽约公共图书馆。(图片来源:The New York Public Library)

卢如娴还提到,展览能成功举办也离不开集体的力量,正如“共叙英华”的主题——让未被充分代表的社会群体讲述他们在英国生存拼搏,并收获成功的故事,让大众了解这些群体为英国社会各行各业所做的贡献。

本次展览由必臻会计师事务所(BlickRothenberg)赞助,向公众免费开放。必臻会计师事务所合伙人曹锦玥(Winnie Cao)表示:“通过‘共叙英华’这一绝佳机会,大家将了解到三百多年来的历史与真实故事,及其背后所折射出的文化交汇和进取精神。在必臻,我们与来自多元背景的客户和同仁共事,每一天同样见证着彼此交融的文化与不懈开拓的动力。能够支持大英图书馆本次独具意义的展览,我们深感自豪。”

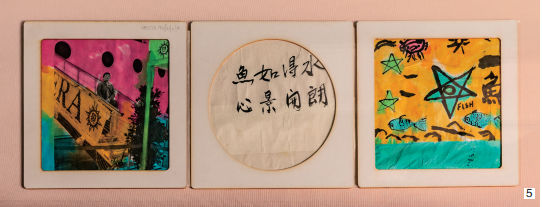

图为现场展品。(图片来源:University of Manchester and Wai Yin Society)

从阿伯丁和埃克塞特,到伯恩茅斯和贝尔法斯特,英国各地超过三十个城镇的公共图书馆将通过“鲜活的知识网络”(LivingKnowledge Network)同时举办“共叙英华”系列展。一系列的区域性活动将会展现英国各地华人社群悠久丰富的历史。

策展人合影。(图片来源:欧洲时报记者田皓雪子 摄)

“共叙英华”特展由大英图书馆携手利物浦大学的卢如娴博士(Dr Lucienne Loh)和英国开放大学的埃里克斯·提克尔博士(DrAlex Tickell)共同策展。

(编辑:李璟桐)