【欧洲时报记者余梁意、特约记者陈澍报道】近日,世界百强、英国历史名校(建校史在英格兰高校中排名第三)杜伦大学迎来首位华人副院长。80后中国人颜霁被任命为该校商学院副院长,成为担任该行政职务的首位中国人。这位集美貌、智慧、领导力于一身的“东方制造”湘妹子,在博士毕业后的短短十年间从讲师一步步升任为副教授、教授、副院长,在西方主导的高校教育管理界赢得了话语权。《欧洲时报》记者近日专访颜霁,带你走近这位华人骄傲之星。

颜霁成为杜伦大学商学院首位中国籍副院长。(图片来源:本文图片均由受访者供图)

从岳麓山下到杜伦讲台 学三代的“顺理成章”

来自毛主席的家乡——湖南湘潭的颜霁,家中从曾祖辈起就“人均大学生”,她笑称自己是“学三代”。颜霁的曾外祖父是中国知名桥梁专家、湘江第一大桥的设计者,在他的培养下,四个子女在战乱年代都完成了大学教育。颜霁的外婆毕业于长沙女子大学,曾是中南大学子弟学校的校长。外祖父毕业于毛主席曾就读的长沙第一师范,父母则是文革后的第一批大学生。

她是许多家长心中“别人家的孩子”,从小学起就一路读重点;不愿离家太远、高分考入湘潭大学英语系;读研时转专业,师从时任湘潭大学商学院院长刘长庚(现任湖南财政金融学院校长);在导师的鼓励下赴英读硕,回国后仅复习一个月又以第一名考入湖南证监局;博士就读孤注一掷就命中的卡迪夫大学;面试杜伦大学商学院讲师教职的第二天就收到了录取,十年间从一名高校“青椒”(青年教师)升至教授,并一跃成为该校商学院的首位中国籍副院长。

颜霁说自己是“会考试”,读博时仍然能在世界各地学霸争霸中经常拿第一,她打趣的说都是高中母校“湘潭市一中教得好!”。今年10月,她作为知名校友为母校——湘潭市第一中学120周年校庆录制了祝贺视频。虽然强硬的家庭学术背景,让这一切看起来顺利成章,但颜霁却说自己的是个非典型学霸,她是《名侦探柯南》的铁粉,也是推理小说家阿加莎·克里斯蒂的书迷,还一直有个“侦探梦”,选择学习经济只是觉得可以”多懂一点“,没想到“学出了兴趣”。

新上任挑战时间极限管理:上班做行政下班搞科研

见到颜霁是在一个周五下午,她一身精致干练,拎着黑色的电脑包匆匆走进咖啡厅。在从杜伦到伦敦的火车上,颜霁忙着协调其负责的工商管理博士项目的突发事宜。期间还抽出时间来伦敦参加英国湖南同学会举办的迎新会,为来自家乡的孩子们分享自己的经验心得。

颜霁的受命,打破了华人走上英国高校政领导岗的职业天花板。从9月升任副院长后,各种行政任务接踵而至,颜霁的时间开始变得“不是自己的”。周一到周五的工作时间,她常在“无缝”开会。而在重要活动之前,她更没有了上下班时间。11月12至13日,颜霁耗费一年筹备的全欧及全英中国经济学会2022年会在杜伦大学召开,在举办前一周,作为主席的她每天早上5点就起床处理各项事宜。

行政任务大幅增加,科研任务一点没少。面对时间被碎片化的工作日,颜霁说科研“重要但并不紧急”,但需要深度思考,便安排在晚上或周末读文献、做研究。而在许多人眼中最可以“摆烂”的暑假,也成为了颜霁眼中“最好的、不被打扰的”科研时间。近年,她在创新管理研究领域排名第一的权威期刊《Research Policy》及排名第二的《Technovation》发表了多篇论文。

颜霁作为10名海外代表之一参加政协长沙市十三届一次会议。

职场晋升 女性面临“生育坎儿”天然存在

集齐“博士、教授、副院长”的头衔难不难?从没跳过槽的颜霁用10年成为了全球百强名校的副院长,在西方人主导的教育界有了话语权。颜霁在杜伦经历了严格的升迁体系的考验。升迁体系透明的杜伦大学,对于升迁有一份非常详细的“清单”——需要发什么档次的文章?应该发多少篇?你为院系做了多少服务?许多有多少的管理经验?能否争取到一定的研究经费?

颜霁就是也是通过这些硬指标,陆续担任了杜伦大学考试委员会主席、“升职委员会”(Promotion Committee)成员等职务。说到女性领导的占比,颜霁直言,杜伦商学院中就

有不少女教授和女院长,但在同样的指标下,可能禁锢女性发展、导致男性主导某领域的的最大因素,还是女性面临生育的天然属性。

“生育难免会分散一定的学术生产力。”颜霁自己也曾经历过这个“焦头烂额”的阶段。2012年5月,她正式成为杜伦大学讲师时,女儿才八个月。尽管有家人帮忙,但这段“新手老师”及“新手妈妈”的交叉期仍让她手忙脚乱——一边要尽快上手教学,并独立做科研、发文章,一边还要摸索照顾宝宝,“看着一堆感觉做不完的事情,我也叹过气,也想摆烂。”好在女儿慢慢长大,颜霁也逐渐找到了带娃和工作的节奏。

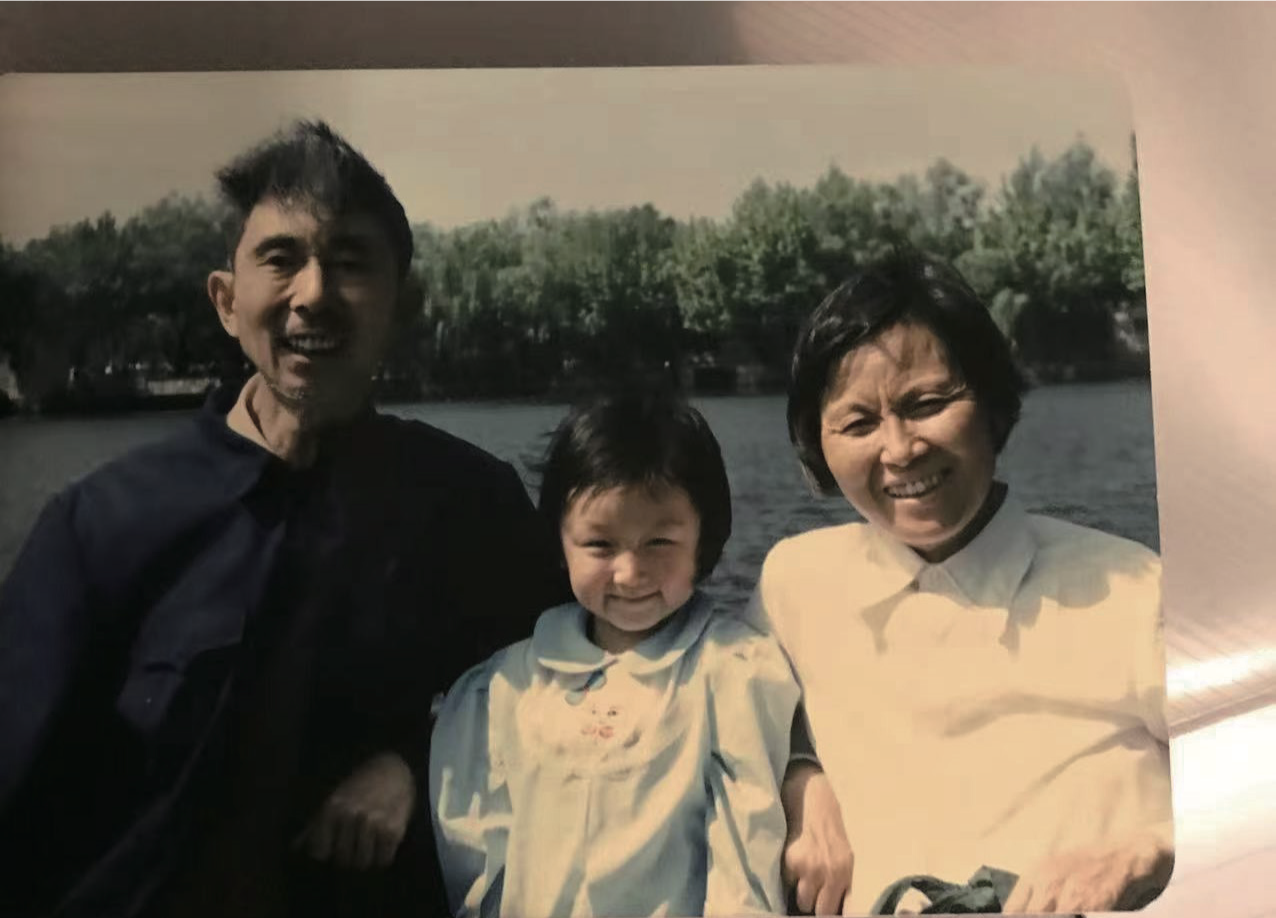

两岁的颜霁与外公外婆在长沙市烈士公园。

高兴被卷 “想成功不是只做你喜欢做的事”

对于如今在为学业和就业焦虑、内卷的年轻人,颜霁也给出了过来人的经验——有目标固然好,但前提是了解自己真正想做什么。颜霁的博士生中,有的以获得高校教职为目标、也有志在进入企业、还有希望从事高校行政岗的学生,大家虽“志”不同,但都很有奔头。

2022中国考研人数达到457万,竞争愈发激烈。虽没有切身体会这波“内卷”大潮,但作为高等教育业者,颜霁认为这从一个侧面反映了国人对高学历的认同和重视,学生愿意花费更多精力备考,家长也愿意投入更多资源支持孩子。

而在杜伦大学任教的十年间,颜霁感受到了中国生源质量的不断提高。她最直观感受的就是学生英语水平的提升。过去,一个班中可能有一、两个中国学生的英语口语让她“惊艳”,而现在她已“司空见惯”:“好像慢慢成为了一个普遍的标准,大家的口语就应该都这么好。”

除了语言能力,颜霁发现中国学生的个人素质、学术修养和知识储备等各方面也有

明显提升。她指出,一年年的变化也许并不显著,但每五年整体回顾一下,这些进步就难以忽视了,“虽然不能说一定是‘卷’出来的,但让我很惊喜。”

近几年,颜霁也越来越多会碰到“调皮”的中国学生。有些喜欢在课堂上抛出“非标准答案”,还有一些学生阅读量极广,超纲的知识点和话题都接得住,“这和以前很不同”。颜霁认为,这是国内教育突破应试教育、开始重视对学生创造力培养的体现。她也很高兴被学生“卷”,因为这一师生互动的过程也推动了她的进一步思考。

在颜霁看来,成功没有定式,尽管每个人都有选择的权利,但不能总挑自己喜欢的事情做,而逃避一切你不喜欢的事情。在本科辅修经济学时,有颜霁一学就“上头”的国际经济学,也有让她感到“头秃”的高等统计学。不过,颜霁也咬牙啃下了统计学,“最后也用得也很溜”。她也在成长过程中发现,那些让她仰望的人也并非事事都是“心头好”,能把不喜欢的事情也做好,或许你就离成功不远。

颜霁与其泰国博士生Ratima在毕业典礼上合影留念。

育儿观:培养品质比“鸡娃”更重要

颜霁始终记得一位学术界的前辈曾对她说:“搞科研、发文章,你花时间终有回报,但孩子的成长等不到你成功的那一天再来陪她。”有一个女儿的颜霁一直把自己看作是“新手妈妈”,但她努力成为不错过孩子每个成长阶段的职场母亲。

如今,10岁的女儿已有了自己的小世界,“我们都很忙”,颜霁笑着说。不过,“很忙”的母女俩每周都有高质量的相处时间:一起学中文。“学习中文”是颜霁对女儿教育的坚持。

从女儿4、5岁起,她便每周送她去杜伦中文学校上课。颜霁和家人从小就告诉孩子:你是中国人,中文是你本身的一部分,所以你要学说中文、学写汉字。除了辅导背默字词、写读后感等中文学校留下的作业,她还会为孩子讲讲中国古代的故事、说说历史上的名人、讲解几个成语、几篇诗词......能体会到汉语之美,更能提升女儿的学习兴趣。

她尝试辅导女儿数学时,也遭到了打击。小女孩对教授妈妈表示:“我们老师不是这么教的”。这让重视女儿教育的颜霁不得不‘选择性躺平’”,让自己想开,既然孩子在英国读书,那就尊重这里的教育体系,让她顺其自然地学习、成长,为自己的选择负责。比如,女儿想学习哪门乐器她都支持,但选择了就要每天练习,就要坚持。她希望女儿在学习任何一项兴趣爱好的过程中,能够学会何为规划、体会何谓坚持、了解何谓责任,这样的品质会让她终身受益。这也正是颜霁父母曾对她的要求。

(编辑:李非)