【欧洲时报特约记者韩晗报道】盛夏时节,位于北京798的UCCA尤伦斯当代艺术中心里,参观者们人头攒动,无不专注地驻足在白色基调的展厅内。他们的参观对象都指向了20世纪重要艺术流派“野兽派”的创始人和主要代表人物——亨利·马蒂斯。

在马蒂斯诞辰154周年之际,280余件珍贵的作品与藏品离开故乡法国,首次前往中国。7月15日至10月15日在UCCA展出的“马蒂斯的马蒂斯”是一场讲述这位伟大艺术家个人印记的展览。

这场展览的导览者也正是马蒂斯本人。

8月上旬,《欧洲时报》记者跟随“马蒂斯”踏上了一场独一无二的发现之旅,得以窥见其一生不懈的创作实践和卓越的艺术成就,以及他和野兽派对中国现代绘画的深远影响。

7月15日至10月15日在UCCA展出的“马蒂斯的马蒂斯”是一场讲述这位伟大艺术家个人印记的展览。(欧洲时报特约记者刘景石摄)

由“野兽派”创始人“亲自”策划的旅程

一顶旧草帽、一把小提琴、一个被反复使用的彩色画板……展厅入口处以马蒂斯的亲笔信和旧物作为指引,由他讲述这场旅途启程的原委。

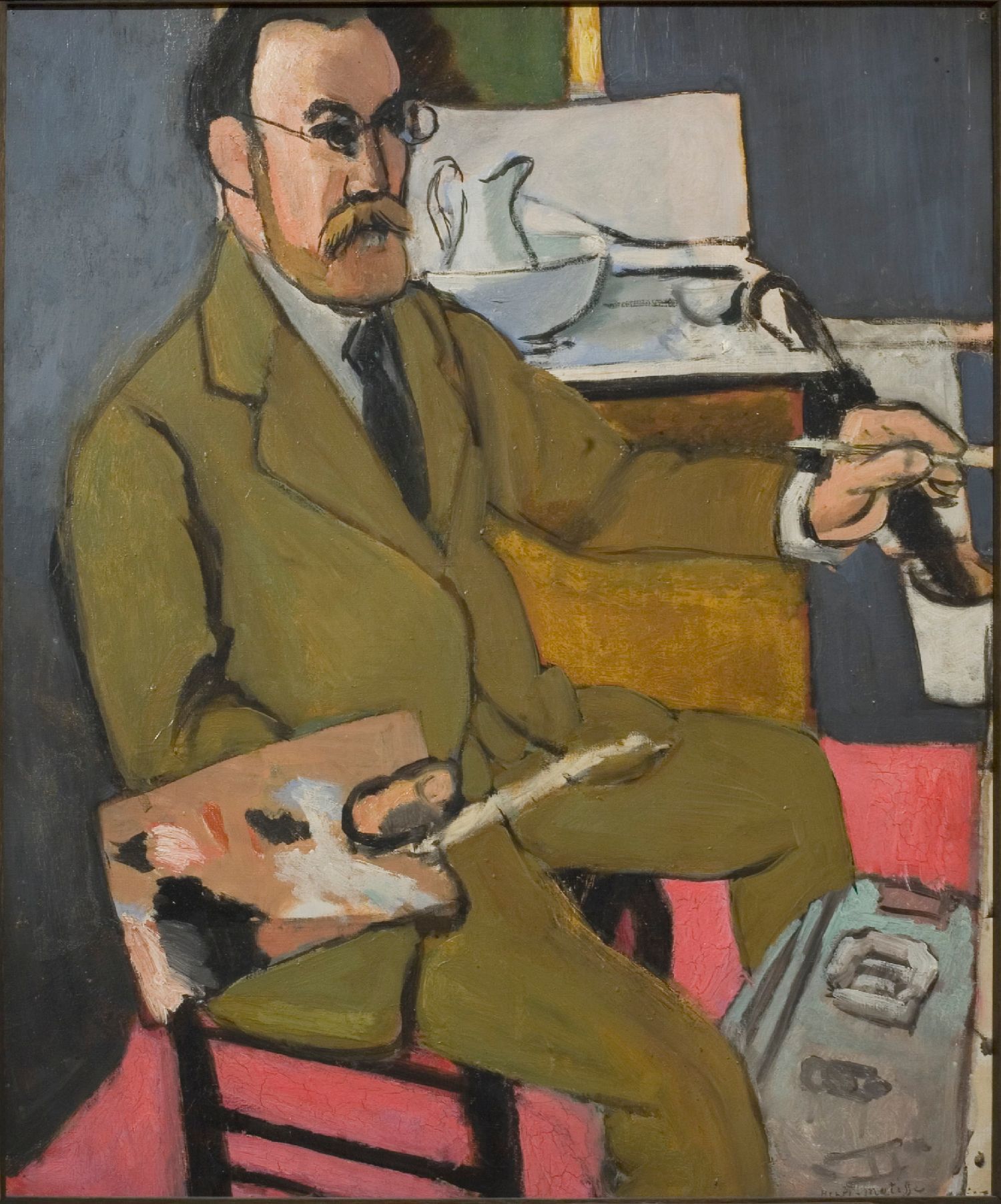

在1000余平方米的展厅内,记者在每个空间都看到了以马蒂斯剪纸形状和作品色彩为灵感的天花板设计,无不展示着这位“野兽派”开创者的独特品味与大胆创新。在展览的前10个章节中,280余件作品与藏品涵盖了油画、雕塑、素描、纸上墨水、版画、剪纸、插画、织物等多种媒介形式。其中不乏马蒂斯的肖像画练习,如《自画像》(1900)以及通过大洋洲旅行在作品中融入的独特光线灵感,如《塔希提之窗或塔希提岛II》。在最后的几个章节,马蒂斯带我们聚焦了艺术生涯后期的转向,剪纸、建筑服饰设计、纺织品收藏等等,每个细节都体现了他所追求的线条与色彩的完美平衡。

图为马蒂斯作品《自画像》(1900)。(图片来源:法国勒卡托-康布雷齐(Le Cateau-Cambrésis)马蒂斯美术馆供UCCA尤伦斯当代艺术中心作品图)

图为马蒂斯作品《自画像》(1900)。(图片来源:法国勒卡托-康布雷齐(Le Cateau-Cambrésis)马蒂斯美术馆供UCCA尤伦斯当代艺术中心作品图)

图为马蒂斯作品《塔希提之窗或塔希提岛II》。(图片来源:法国勒卡托-康布雷齐(Le Cateau-Cambrésis)马蒂斯美术馆供UCCA尤伦斯当代艺术中心作品图)

图为马蒂斯作品《塔希提之窗或塔希提岛II》。(图片来源:法国勒卡托-康布雷齐(Le Cateau-Cambrésis)马蒂斯美术馆供UCCA尤伦斯当代艺术中心作品图)

此次远渡重洋到中国的展品,全部来自艺术家的家乡,位于勒卡托-康布雷齐的法国北方省省立马蒂斯美术馆馆藏。生于1869年12月31日的马蒂斯,出身300多年历史的纺织世家。在去世前两年,他将自己收藏的最珍贵的一批作品当作礼物捐给家乡和乡亲们。马蒂斯不仅精心挑选展品,还亲自参与美术馆展厅的规划,甚至精确到每件作品的具体摆放方式。可以说,几乎将马蒂斯美术馆“搬”到中国的这场展览是由艺术家本人高度参与和亲自“策划”的。

UCCA馆长田霏宇在介绍展览主题时表示:“(展览)意图通过这些陈列,呈现其完整的艺术旅程与发展脉络。所以,我们认为UCCA在呈现这些馆藏作品的同时,也是在展现马蒂斯对自己艺术生涯的理解,因而选择‘马蒂斯的马蒂斯’这一标题。”

东方元素给马蒂斯创作带来的灵感

步入这段艺术之旅的尾声,展览的特别章节“马蒂斯、野兽主义与中国现代绘画”又预示着一场中国现代绘画运动的序幕拉开。8月6日,UCCA报告厅内的一场圆桌对话揭示了马蒂斯、野兽派对中国现代绘画的影响。

上世纪20年代起,以马蒂斯为代表的野兽派经由法国、日本等当时中国人的留学路径向中国国内传播。而这一流派凭借其强烈的表现形式与怪诞风格引发了当时绘画界的广泛争议。

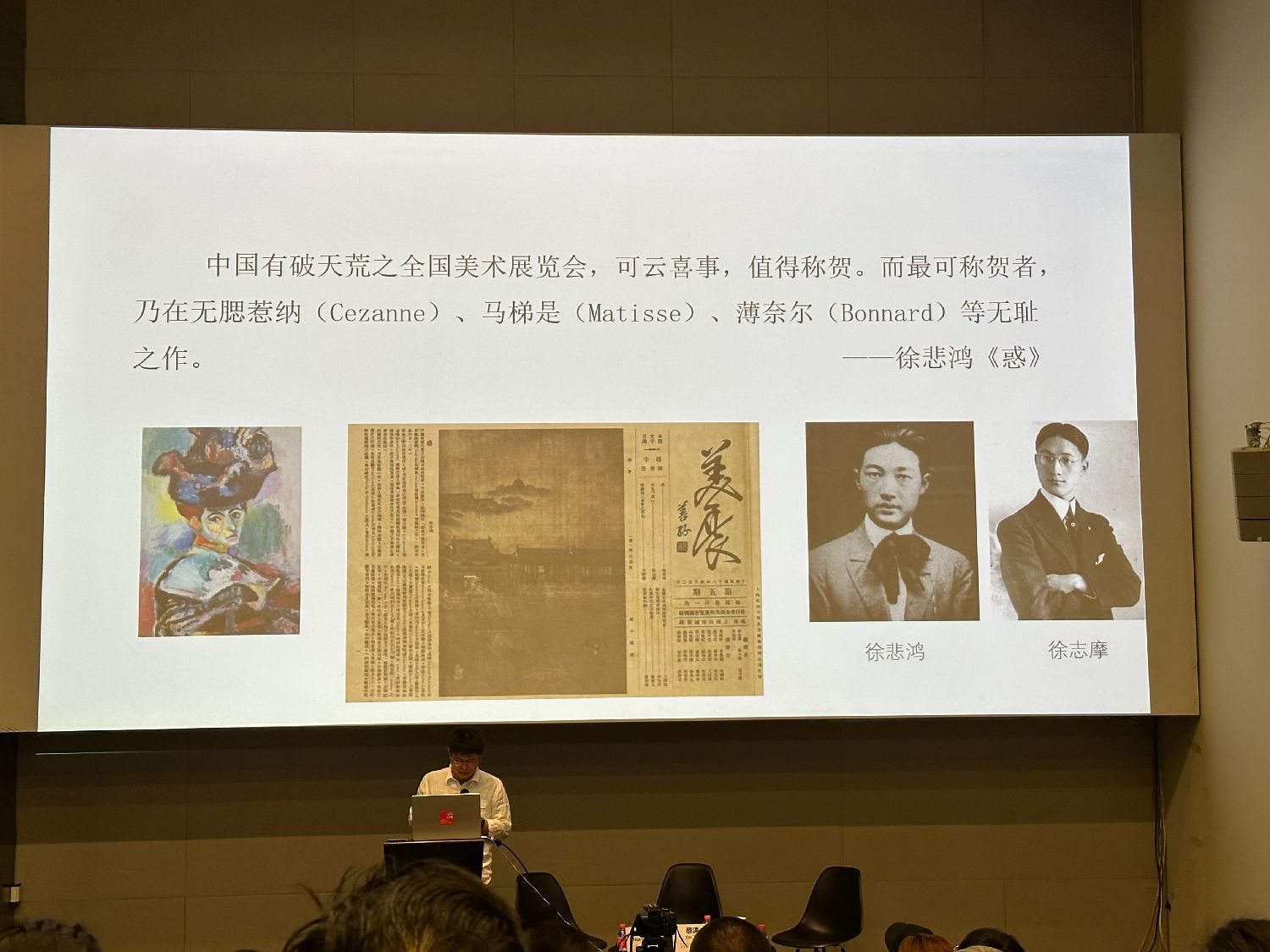

“1929年在第一次全国美展期间发生的‘二徐之争’,是现代美术史上的一桩公案”,广州美术学院艺术与人文学院副教授蔡涛在当天的专题讲座中介绍,徐悲鸿和徐志摩围绕关于马蒂斯、塞尚等现实主义流派,爆发了一场激烈的争辩。

图为广州美术学院艺术与人文学院副教授蔡涛在专题讲座中介绍“二徐之争”。

图为广州美术学院艺术与人文学院副教授蔡涛在专题讲座中介绍“二徐之争”。

曾在巴黎国立美术学校留学的徐悲鸿追求学院派和现实主义风格,难以接受现代艺术,徐志摩则主张个性化的表现,为现代派绘画辩护。“可以说这是一场持续至今的观念冲突,最终塑造了中国现代绘画史的一种内在结构。”蔡涛说。而这场“交锋”也预示出中国新艺术浪潮的诞生。

当时,向中国译介马蒂斯的另一位重要人物是上海美专创始人、美术教育家刘海粟,他大力介绍被他称作“法兰西艺坛叛徒”的马蒂斯。此外,曾在日本留学的艺术家关良和丁衍庸,也间接受到野兽派影响,后者甚至被当时的艺术评论家称为“丁蒂斯”……

“就近代欧洲的艺术来讲,受东方艺术的影响,是不胜枚举的……法国现代画家Matisse(马蒂斯)不断追求东方的线条应用到西洋画上,对现代世界的艺坛有极大的贡献,他们何尝不是受中国艺术的影响,才有这样大的成功。”蔡涛在讲座中引用丁衍庸于1935年的一段文字表述,间接印证了东方元素给马蒂斯创作带来的灵感。

UCCA研究部副总监黄洁华在回答记者有关马蒂斯东方元素的作品提问时表示:“在当时的背景之下,如印象派开始,(马蒂斯)就开始受到中国画或日本浮世绘等平面绘画风格的影响。而且他也收藏了许多中国织物,在他晚年位于尼斯的工作室里,还挂着一块中国的匾额——‘清廉南川’。”

图为UCCA研究部副总监黄洁华接受记者采访。

图为UCCA研究部副总监黄洁华接受记者采访。

除此之外,马蒂斯还曾为俄罗斯一部芭蕾舞剧《夜莺之歌》设计服装,这一剧目正是以中国为背景。“为了设计中式服装,马蒂斯专门搬到了伦敦。伦敦的维多利亚与艾尔伯特博物馆(V&A)有着很多的中国纺织品收藏,也为他提供了很多灵感。”黄洁华说。

中法文化艺术交流“向世人展示鲜活之美”

不论是马蒂斯及野兽派在中国的传播,还是其作品中呈现的东方元素,都可谓是20世纪上半叶中法文化艺术交流的一个缩影。

中法建交即将迈入第六十年,两国之间的文化艺术交流持续熠熠生辉。法国总统马克龙今年4月访华期间曾为第十七届“中法文化之春”艺术节揭幕,旨在进一步推动两国在人文交流方面的合作,成为两国民众增进了解和加深友谊的纽带。而北方省省立马蒂斯美术馆与UCCA推出的“马蒂斯的马蒂斯”正是本届“中法文化之春”的重要一环。

“其实,UCCA是一个非常具有欧洲基因的艺术机构,也有着跨文化交流的使命。比如我们的创始人尤伦斯,他是比利时人,是一位说法语的收藏家。第一馆长费大为也很早去了法国,把中国的当代艺术带到了蓬皮杜艺术中心。”UCCA研究部副总监黄洁华向记者介绍。

在与法国的当代艺术交流中,UCCA秉持“持续让好艺术影响更多人”的理念,推动中国更深入的参与到全球对话之中。“现任馆长田霏宇与巴黎路易威登基金会共同策划了展览‘本土:变革中的中国艺术家’,将中国艺术家带到巴黎;马克龙首次访华时,我们也举办了一场‘献给爱丽舍:中国当代艺术交流展’;还有与国立巴黎毕加索博物馆直接合作的‘毕加索——一位天才的诞生’大展,以及今年‘马蒂斯的马蒂斯’等等……”

黄洁华补充道:“其实,我们与法国的合作不仅限于展览,还包括讲座等公共项目,也会邀请许多法国、欧洲的艺术家、学者、创作者参与进来。可以说,中欧交流是UCCA文化的一部分。”

正如法国北方省省立马蒂斯美术馆馆长和首席策展人帕特里斯•德帕尔普(Patrice Deparpe)在展览开幕时所说,“马蒂斯一生创作受不同文化、不同历史、不同文明的启发,他的艺术超越了国界、宗教、政治,所有人都能与之产生共鸣。比如,此次展览既展出了中国文化对马蒂斯创作的影响,也体现了马蒂斯对中国艺术家的影响,从而拓展了中国观众对马蒂斯的了解。这也正体现了马蒂斯毕生艺术创作的乐趣,即他所常说的‘向人们展现一点世界的鲜活之美’。”这也是中法文化艺术交流的意义所在。

(编辑:刘涛)