[Géopolitique] Chine - Inde : deux puissances maritimes en voie de rivalité

Pour un État, la mise en œuvre d’une force aéronavale complète est un instrument de projection de sa puissance. Cependant, cette capacité de projection doit s’accompagner d’une crédibilité à l’international, facteur de dissuasion. Alors que la crédibilité chinoise semble être vérifiée par sa politique extérieure ambitieuse et par l’accroissement de ses capacités navales, la crédibilité indienne intrigue et interroge sur la réelle nécessité d’une telle capacité. Si la réorientation de la doctrine stratégique indienne prend désormais en considération les enjeux maritimes dans l’océan Indien et confère à l’Indian Navy un spectre de missions plus vaste, tel que l’Indopacifique, l’inventaire des deux marines fait état de disparités fortes et d’un jeu concurrentiel préoccupant pour l’avenir.

Capacités aéronavales de la Chine et l’Inde : quels enjeux ?

Premier constat : la Chine surpasse considérablement l’Inde en termes de capacité de projection maritime. Principalement tournée vers le continent, la doctrine stratégique indienne s’est en effet construite autour des enjeux stratégiques liés aux différends territoriaux et himalayens qui l’ont opposé à ses voisins depuis son indépendance. Deuxième constat : dès le début des années quatre-vingt, avec les ambitions affichées par l’amiral Liu Huaqing, de doter la Chine d’une flotte hauturière, les enjeux maritimes sont devenus centraux pour la stratégie chinoise et la nécessité vitale de sécuriser ses approvisionnements énergétiques. Partant, Pékin a prêté une attention croissante au contrôle du détroit de Malacca et la question de Taïwan. Désormais, la Chine n'est plus un simple acteur régional : elle a acquis une dimension mondiale. Cette montée en puissance de la Chine inquiète à New Dehli d’autant que la diplomatie chinoise, très active, crée sur le littoral de l’océan Indien un véritable « collier de perles », expression désignant un certain nombre de ports où la Chine peut ravitailler ses navires à la fois civils et militaires comme à Djibouti, où l’armée chinoise dispose d’une base sanctuarisant ses intérêts le long du couloir maritime qui relie Bab el Mandeb et le canal de Suez au détroit de Mozambique. Alors que l’Indian Navy était essentiellement considérée comme une marine côtière, celle-ci tend à vouloir rattraper son retard en se dotant d’un dispositif de première importance dans le domaine de l’aéronaval.

L’Indian Navy est actuellement à la sixième place mondiale en tonnage des flottes militaires. Par comparaison, la Chine l’est à la deuxième derrière les États-Unis. L’arrivée au pouvoir en 2014 du parti de droite nationaliste hindou BJP a propulsé la composante aéronavale de la marine indienne au-devant de la scène et de manière symbolique, le Premier ministre Modi a réalisé, la même année, sa première visite pour inaugurer la mise en service du porte-avion d’origine russe Vikramaditya. L’Indian Navy dispose désormais de deux porte-avions (contre trois pour la Chine) et peut déployer un groupe aéronaval en permanence sur ses deux façades maritimes. En revanche, elle ne peut aligner que deux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE), contre six de type 094 – les Jin – pour la Chine. En réalité, la Chine a déjà terminé sa phase de rattrapage technologique sur les armées occidentales et est entrée dans la phase de l’innovation au contraire de l’Inde qui, elle, ne peut accélérer sa montée en puissance qu’en ayant recours à l’importation de technologie militaire. En témoigne, l’achat par New Dehli du Rafale français et le développement de manœuvres communes avec les pays membres du Quad (Quadrilateral Security Dialogue) créé en 2007, et qui réunit chaque année les États-Unis, le Japon et l’Australie. De ce point de vue le rapport de forces entre la Chine d’une part, l’Inde et ses alliés de l’autre est inégal dans

la région ; Pékin ne bénéficiant que Pakistan dont les moyens militaires et nucléaires restent essentiellement cantonnés à des usages terrestres.

Des objectifs stratégiques opposés aux deux extrêmes de l’océan Indien

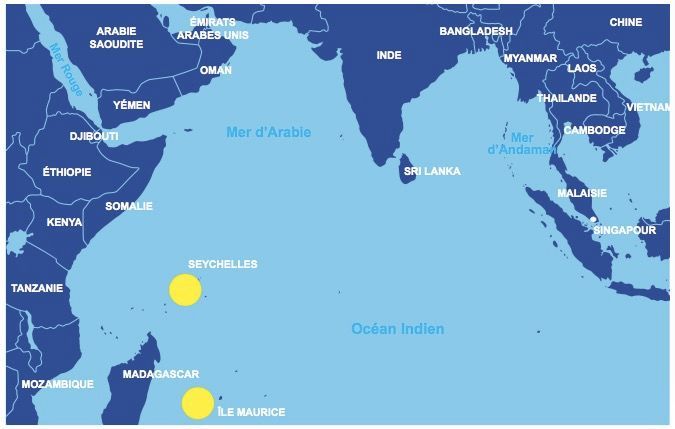

L’est de l’océan Indien borde des pays clés que sont le Myanmar et le monde indo-malais dont New Dehli a rappelé l’importance dès 1991 avec le lancement de la Look East Policy. Cette politique lui a permis de renouer avec les pays de cet espace indianisé correspondant à des voies de passage clé ; le tiers du fret international transitant dans la région. Pro-active, la diplomatie chinoise a envisagé l’éventualité du pire, c’est-à-dire un blocus de la région en créant des alternatives à ces voies de passage. Ces alternatives sont les corridors reliant respectivement le sud de la Chine au Cambodge et ses infrastructures portuaires mais aussi le Golfe du Bengale via le Myanmar. Ce dernier pays est intéressant d’un point de vue des représentations que s’en font les dirigeants chinois et indiens. Vu de Pékin, le Myanmar est une porte ; vu de New Dehli, un verrou. Véritable champ de forces, le Myanmar pourrait à terme devenir un lieu de rivalités important entre la Chine et l’Inde. Au reste, des stations d'écoute chinoises ont été établies dans les îles Coco (Great Coco Islands), à proximité des îles Andaman et Nicobar là même où l’Indian Navy a établi son principal centre de commandement à Port-Blair. L'ouest de l'océan Indien est également devenu un terrain clé pour la compétition sino- indienne, en raison de sa position stratégique et de ses ressources importantes. Le cas de Madagascar et plus particulièrement de la région du détroit du Mozambique est en ce sens particulièrement intéressant.

Rappelons que ce détroit est critique pour le trafic maritime entre l'océan Atlantique et l'océan Indien, ce qui en fait un point d'étranglement stratégique pour la Chine et l'Inde. C’est un corridor maritime crucial situé entre Madagascar et l'Afrique de l'Est, devenu une zone de concurrence sino-indienne significative en raison de son importance stratégique pour le commerce mondial et l’accès à des ressources maritimes précieuses. En outre, le détroit est riche en ressources tels que le pétrole, le gaz naturel et les ressources halieutiques, ce qui accroît encore son importance. Alors que l'Inde et la Chine se disputent l'influence dans la région, les enjeux autour des frontières maritimes et des zones économiques exclusives (ZEE) se sont accrus, en raison de la rareté des ressources et de la prise de conscience de la richesse potentielle contenue dans ces espaces maritimes. La concurrence entre la Chine et l'Inde dans le détroit du Mozambique s'est manifestée de diverses manières, notamment par leur présence navale, leurs investissements dans les ports régionaux et leurs efforts pour établir des alliances avec les États côtiers. Par exemple, la Chine a investi dans des projets d'infrastructures portuaires dans des pays comme la Tanzanie et le Mozambique, tandis que l'Inde a conclu des accords de coopération en matière de défense et de sécurité avec des pays comme les Seychelles et l'île Maurice. La région est directement impactée par une rivalité aux enjeux plus vastes et qui la dépasse.

Ainsi, face au grand projet chinois des Nouvelles Routes de la soie maritime, l’Inde redouble d’initiatives dans la région, et notamment aux côtés d’une autre puissance maritime régionale : le Japon. En mai 2017, Narendra Modi et son homologue japonais Shinzo Abe ont lancé le Asia Africa Growth Corridor (Couloir de la croissance Asie Afrique ou CCAA) qui doit relier la côte ouest de l’Inde à l’Afrique de l’Est. Le volet maritime de ce projet est évidemment primordial. Le but du consortium indo-japonais est de construire d’importantes infrastructures portuaires permettant de relier efficacement l’Inde à l’Afrique orientale. Cela passe dans un premier temps par l’établissement d’une liaison entre Jamnagar (Gujarat, Inde) et Djibouti, puis entre Madurai (Tamil Nadu, Inde) et Mombassa et Zanzibar. Afin de relier ce corridor au reste de l’Asie du Sud-Est, il est aussi prévu de créer une ligne entre Calcutta et Sittwe (Myanmar). Ces stratégies d'influence ont poussé les deux géants asiatiques à renforcer leur puissance navale dans la région, ce qui crée des tensions. Si ces rivalités amènent également à une fragmentation de l’océan Indien, les pays concernés par cette confrontation peuvent espérer tirer profit à terme de cette rivalité. Une chose est certaine, pour évoquer la prophétie de l’explorateur Walter Raleigh, et qui semble ne s’être jamais avérée aussi juste que pour cette partie du monde : « Celui qui tient la mer tient le commerce du monde, celui qui tient le commerce du monde tient la richesse, celui qui tient la richesse du monde tient le monde lui-même »... Et le contrôle de l’océan Indien, voie de passage obligée pour les sept mers du monde, déterminera sans doute la destinée du monde au XXIe siècle.

Emmanuel Lincot est spécialiste d'histoire politique et culturelle de la Chine, professeur à l'Institut catholique de Paris.

Photo : gardes-frontières chinois et indien, se tenant la main en signe d’amitié (2007) © Anthony Maw, Vancouver, Canada, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Commentaires