【欧洲时报汤林石编译】700年来,一大批作家、思想家、科学家和艺术家试图理解“真正的人”意味着什么。英国学者莎拉·贝克威尔通过生动的人物故事,回顾了700年来人文主义思想的发展。

“人是由尘土、黏液和灰烬组成的……在肉体的瘙痒中,在情欲的恶臭中,更糟糕的是,还带着罪恶的污点。”12世纪,教皇英诺森三世在《论人类的苦难》中这样写道。1452年,吉安诺佐·马内蒂在他的著作《论人的尊严》中逐一辩驳了英诺森的观点。不过,早在14世纪,意大利人便已开始引用《圣经诗篇》第八章中的话:“人只比天使微小一点。”人们对古希腊和古罗马文本的发现、收集和模仿,重新定义了道德的优先次序——从艰苦服从“上帝赐予的规则”,转向歌颂和鼓励人类的幸福。道德体系的关注点越来越多放在减轻痛苦上,而不是为上帝造成的痛苦辩护。

英国《卫报》指出,严格来说,将“人文主义”的兴起追溯到文艺复兴早期是不准确的,因为直到19世纪才有了这个术语。不过,英国学者莎拉·贝克威尔的新书《人性的可能》梳理了七个世纪以来欧洲的人文脉络,更多从精神层面而非理论层面。她从中世纪基督教信徒中的“人道主义者”(umanisti)一路盘点到如今更世俗化的人文主义者。

贝克威尔向读者展现了人类知识水平进步的物质背景——书籍、图书销售、印刷、解剖学和瘟疫。书中还提到了很多人物:中世纪女作家克里斯蒂娜·德·皮桑为女性的价值进行了有力的辩护;文艺复兴时期的学者伊拉斯谟赞扬了爱情中的“愚蠢行为”;博学的蒙田一直在质疑自己获得的知识;斯宾诺莎挑战了《圣经》的叙事;伏尔泰讥讽了18世纪欧洲的乐观主义思潮;托马斯·潘恩在《常识》中破除了对“君权神授”的迷信;约翰·斯图尔特·米尔对女性遭受的压迫进行了精辟的分析;伯特兰·罗素因反对战争被关进监狱。

贝克威尔指出,思想自由、探究欲和希望是经久不衰的人文主义原则。彼特拉克热衷于用古典文献传播“昔日的纯粹光辉”,但这些文献的权威性反过来也会受到质疑。笛卡尔说,研究亚里士多德的观点“不是在研究哲学,而是在研究历史”。1543年,安德烈亚斯·维萨留斯用《人体构造》一书证明,他自己之前对解剖学权威盖伦的信任是多么“盲目”。在探究知识的路上,正如英国作家爱德华·摩根·福斯特所言:书籍应该是路标,而不是目的地。

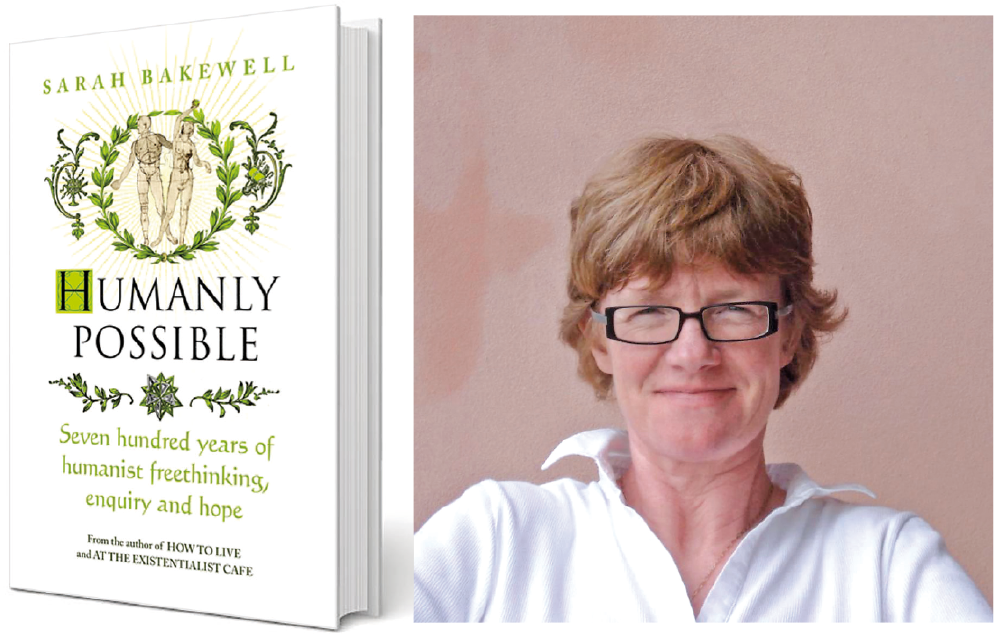

左图为《人性的可能》,右图为本书作者莎拉·贝克威尔。(图片来源:企鹅兰登书屋)

在推崇教育的同时,人文主义者们对于教育到底应该是灌输知识,还是种下“种子”让“灵魂之花”自由绽放,也有不同意见。一个人的道德水平,究竟有多少是来源于后天的灌输,又有多少是来源于先天“同情心”的延展?贝克威尔认为,斯大林可能同意英诺森三世的观点,即人类应该被“改造”,但这种改造往往如此“彻底”,以至于“没有给人留空间”。

那么,究竟什么是“人”?在14世纪,拉丁语中的Humanitas(人性、人道)一词隐含着教养、文明、博学和善于表达的意思。贝克威尔说,人类“占据了一个既不完全是物质的也不完全是精神的现实领域”,其中涵盖了交谈、绘画、讲笑话、传递记忆、努力做正确的事、宗教仪式、建造金字塔、艺术、文学、文化。人们经常自以为是地引用一出古罗马戏剧中的台词:“人类之事,我都接受。”贝克威尔认为,那些引用这句话的人通常意在表现自己的自信风度和开放思想,但他们是不是有些自鸣得意、过于乐观了呢?毕竟,人类的很多特质难道不应该被排斥吗?15世纪的哲学家皮科·德拉·米兰多拉和20世纪的存在主义者们一样,赞美人类“不确定的本质”。他称人类为变色龙——作为自己的“制造者和塑造者”,人类能够成为“任何(自己喜欢的)形状”。但是米兰多拉也承认,人类因此可以随时随地“变得野蛮”。

贝克威尔引用了1983年诺贝尔文学奖得主威廉·戈尔丁的一句话:“人类生产邪恶就像蜜蜂生产蜂蜜一样。”甚至有可能人类生产邪恶比生产同情心更容易。《人性的可能》不仅展现了甜蜜与光明,也展现了人文主义者在对抗战争、压迫、迫害和审查制度时的努力往往是徒劳的。波兰籍犹太人柴门霍夫发明了世界语,希望它成为弥合人类分歧的通用语言,结果被证明只是一个感人的“幻想”。他的孩子和亲属都被纳粹杀害了。终结奴隶贸易的努力在几十年的时间里进展甚微。在很长一段时间里,人文主义所宣扬的“人”基本上指的是白人、男性、身体健康和受过教育的人,而女性和有色人种则被遗漏,或被放在次要的位置。贝克威尔认为,人文主义仍是一项正在进行中的事业,对它的倡导比以往任何时候都更有必要。在尼采说出“上帝已死”之后,现在我们面临着“人类灭亡”的威胁。

《卫报》评价称,《人性的可能》巧妙地结合了哲学、历史和传记的内容,学术性很强,但又很容易理解。作者对笔下人物和思想的描绘充满活力,恰到好处,让他们引人共情,栩栩如生。

(编辑:唐快哉)