从北京故宫到上海黄浦江,从河北金山岭长城到陕西西安古城墙,从黑龙江雪乡到海南西沙群岛……近来,中国各地网友争相以家乡地标性景观为题材,二次创作“课本封面”,演绎“中式美学”。

中新社报道,忽现“浪淘风簸自天涯”的黄河,又现“造化钟神秀”的五岳之尊泰山,还有“映日荷花别样红”的西湖、“落霞与孤鹜齐飞”的滕王阁……网友们把“江山如此多娇”嵌入“课本封面”模板,“一不小心拍到课本封面”“如果课本封面会动”等话题刷屏社交媒体,并在持续更新中。

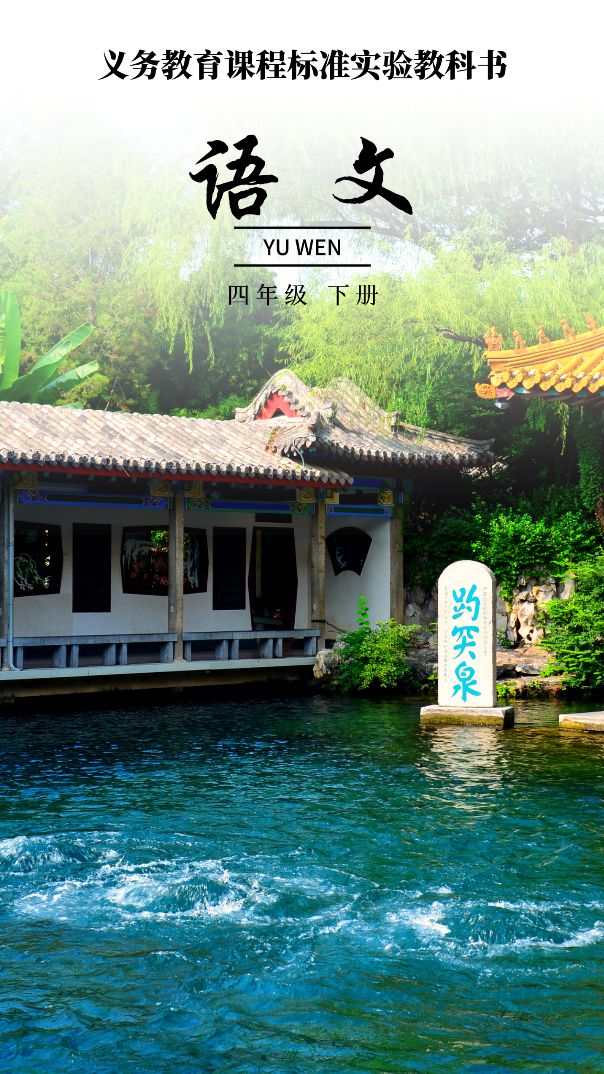

“水涌若轮”的济南趵突泉被设计成“语文课本封面”。(资料图)(图片来源:中新社)

“课本封面”掀起的热风,也为各地文旅部门打开宣传推介的“窗口”。

山东省文化和旅游厅在“流动的封面”上晒济南趵突泉、青岛浮山湾、东营黄河口等旖旎风光,引网友建言“出一本VR鲁版教材”;河南省文化和旅游厅则用丰富的“语文封面”展现郑州商都遗址、开封清明上河园等人文景观,网友喊话“浅浅期待河南出一期历史课本封面”。

随着公众创作设计热情攀升,“课本封面”从语文课本逐渐拓展到历史、地理、美术等教科书,不仅霸屏城市文旅宣传页面,还流行于各大高校的网络平台,被在校师生、校友广泛转发,在网上引起一波“回忆杀”。

山东师范大学校园风光被设计成“课本封面”。(资料图)(图片来源:山东师范大学供中新社)

同时,还有许多记录点滴生活的照片登上“课本封面”,恋人牵手、亲子出游、朋友聚餐等,看似平淡无奇的碎片时光,框上“课本封面”后,瞬间流淌书香气、怀旧风。

“课本封面”何以持续斩获流量?

“这背后是文化、情感和旅游发展等多重因素交织影响的结果。”山东师范大学文学院教授李辉在接受记者采访时说,近几年,“新中式”风格爆火,国风国潮备受追捧,大众对于中国传统文化的认同感和自豪感持续增强,越来越多人重新审视和欣赏“中式美学”,并将其融入日常生活。

在李辉看来,“课本封面”与近期同样火出圈的马面裙、潮汕英歌舞等相似,激发了人们对“中式美学”的情感共鸣。

“更深层次地观察这个现象,它实际上还从侧面反映现代人对‘诗和远方’的深切追求。”李辉说,在快节奏的生活中,人们常被琐事和压力困扰,渴望逃离城市喧嚣,寻找一片宁静和美好的天地。而出现在“课本封面”上的山光水色,恰好成为这种情感的寄托。

从文旅行业发展的角度来看,山东大学文化和旅游研究中心主任王晨光认为,各地借“课本封面”东风,争相晒出特色文旅资源,是利用课本教材能唤起集体青春记忆的情感价值点,开展旅游目的地形象宣传,是“网红效应”的延展。“这种造势方式主动性强,与人们强烈的出游需求相吻合,但形式略显单薄。”

王晨光建议,各地文旅部门在创作“课本封面”的过程中,不妨让创意宣传落脚到引导游客消费和发展产业上,多思考如何把产品、服务等与其相连接,如点击图片或视频就能跳出相应的出行攻略、观光路线,进而为城市带来实际的经济收益。

(编辑:李璟桐)