南方的花城出版社出了本讲东北话的书——《贼拉魔性东北话》。这对花城的责任编辑是个考验。书的作者是南方航空博物馆馆长马晓晴,根在北方,家在广州,苞米茬子三角梅,白云山下二人转,典型的跨地域融合发展。马晓晴的文字轻松诙谐,在知识性和趣味性上都下了不少功夫。他从东北语言文字入手,搜集、爬梳、分析,看似信手拈来,但背后积累之劳烦只有作者甘苦自知。东北话确实有自己的魔性,正如他在序中所说的:“东北话的界限,也就是东北人认识社会,理解社会的界限。研究这一界限,对我们认识东北人具有不可替代的作用。”从语言入手了解东北,了解东北人,是个很有趣的角度。他说自己像是手持木采集古风的采诗官。在东北采风要比在北京好办些,盘腿上炕就行。我大学期间采风是一门课,要给学分的。我分到了牛街片儿,和阿訇们说话的时候,大家都正襟危坐,拘谨得很。

《贼拉魔性东北话》海报。(图片来源:本文图片均由著作者供)

这本书还原了很多东北话特有词汇的缘起,描摹出了每一个词汇的使用场景,有地理气候、有历史钩沉、地域习俗,东北人以前和现在的生存状态跃然纸上。比如他写到东北的“猫冬”——“猫”是满语,原意是树丛、意为躲藏。“猫冬”是躲在家里果冻,用个时髦的词可以叫“雪藏”;“猫月子”是坐月子时不出门;“猫蹲”是耗在家里宅着,现在叫躺平。“猫”是动词,和家里的大花猫没一毛钱关系。

随后,作者讲东北人“猫冬”时的吹牛文化——如果吹牛也是文化的话——“如果有人发现猫冬的东北人正在吹牛,请不要打断他,请给他一个善意的鼓励。因为,很有可能,他在驱寒。”

话锋一转,“猫冬”让人闲下来,有了足够的时候,文化和习俗在此刻得到最充分的发酵。讲到东北为什么没有早点只有早餐,讲到东北乡下的土炕。活脱脱一幕东北风俗画跃然纸上。

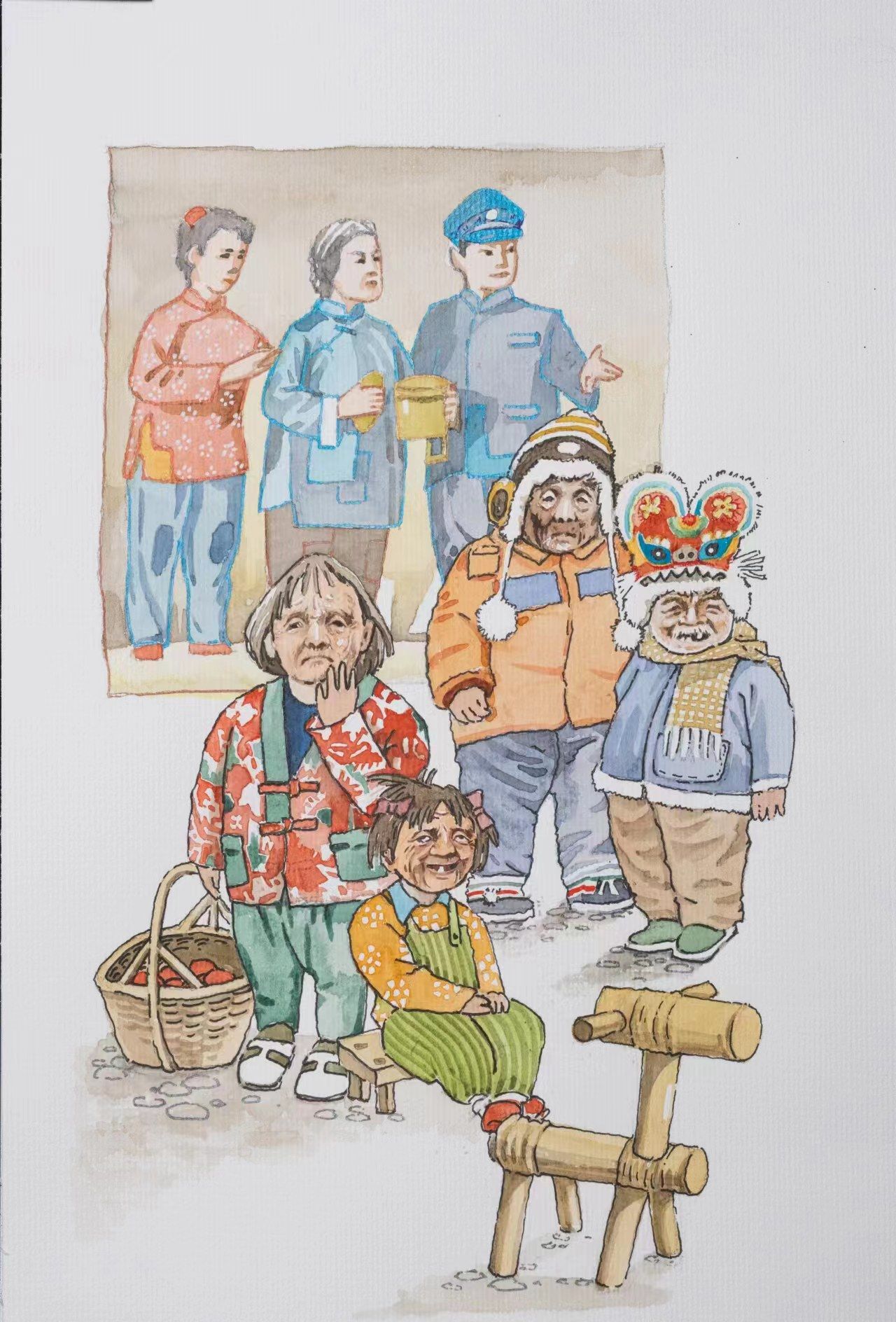

书内插画。

是讲“猫冬”么?是从“猫冬”讲起。

再比如,他讲到东北老工人说年轻人干活“差老成色”了,意思是和标准差很多,“成色”这个词是冶金工业的产物,因为东北是中国最早经历工业化的地区,东北人的东北话在工业城市的衰落中,多了几分自嘲和自卑。话锋一转,暗含心酸。貌似写东北话,其实是写说东北话的人。

一般来说,经济文化发达程度是语言推广的动力。广东话曾经一度风靡全国。北方人即便不会说,也多多少少会几句粤语歌。这和当年广东经济文化的辐射力强很有关系。而东北话的普及打破了这个规律。大学一个宿舍五六个学生天南海北,毕业时被一个东北学生全都带成了东北口音绝对不是笑话。也就是本书所说的“贼拉魔性”。这种“贼拉魔性”是什么呢?

中药大体分为两类,走而不守和守而不走。“走”是指药性作用广泛且作用迅速;“守”是指药性作用局限而持久。所谓走而不守,是指药性善于走窜于身体而不固定于某处。比如,肉桂树带木质心的嫩枝为桂枝,老树皮为肉桂。桂枝性轻而走上,走而不守,故治风寒感冒时用桂枝;肉桂性沉而入下,守而不走,治中下焦之寒则用肉桂的守性。东北话就是中药中典型的“走而不守”,走性十足。

书内插画。

凡事之根源往往离不开气候和地理。支撑东北话“走性”的是东北人爽朗、善于交际的性格使然;而这种性格形成,与东北冬季寒冷漫长紧密相关。寒冷漫长的冬季意味着室内交流要比中原和南方地区比例大很多;语言在发明、锤炼、磨合中愈发自成体系别具一格。此外,大量流民的涌入,让人们之间的了解无需也不可能靠谱牒文化来考察,只能通过语言交流。语言表达清晰生动者必然社会资源越来越丰富,这也是东北人语言生动的一个重要原因。

最近,东北“小土豆”成为爆款不是偶然的,东北话是非常擅长于普通人传递社会情感,生动、形象、易懂。东北话的“贼拉魔性”其实才是东北特有的文化温情,是值得深入挖掘的流量推手。

我并不是说要全国都学东北话,地方文化应该满天星斗各自争辉。关键是要找到属于自己的无法复制的指纹。东北话的“贼拉魔性”算是东北的指纹。

(文/马林)

(编辑:李璟桐)