【欧洲时报网】如果仅从建筑风格而言,意大利北部城市克雷莫纳(Cremona)似乎在欧洲国家的城市中并不起眼。但音乐爱好者知道,这是一座有着几百年历史的小提琴之乡。

作为江苏省泰兴市黄桥镇年轻一代制琴师代表的徐小峰,2006年第一次前往克雷莫纳时,就曾被那里音乐文化氛围吸引。“一代又一代制琴师不惜时间,打磨着手中的小提琴,婉转悠扬的音乐在城市的各个角落响起”。在他看来,家乡泰兴也因“小提琴”而发生改变,并朝着“东方克雷莫纳”梦想不断前行。

时至今日,泰兴黄桥每年小提琴产量达95万,占中国总产量70%,全球市场的30%。小提琴主要销往欧美、中东、南非等地区。

2023年8月2日,实拍位于江苏的制琴领军企业凤灵集团。(图片来源:本文图片均由欧洲时报李大鹏摄)

2023年8月2日,实拍位于江苏的制琴领军企业凤灵集团。(图片来源:本文图片均由欧洲时报李大鹏摄)

从“工坊”到“产业”一路“升级”

从高空俯瞰,黄桥的音乐生态湖形似一把“小提琴”,点缀着这座城市。周围的广场成为市民休闲娱乐的中心,人们或跳舞漫步,或拉起婉转悠扬的提琴……

时光流转。1963年,几名上海提琴厂的工人分流回到黄桥,在当地的小型乐器装配车间内,为上海乐器厂加工琴头和弓杆。1971年成立溪桥公社乐器厂,当地居民开始跟着琴厂工人学习制琴,贴补家用。江苏凤灵乐器集团董事长李书,1973年进入溪桥公社乐器厂,成为一名制琴工人。当时的他一定没有想到,黄桥的小提琴有一天会走向世界。

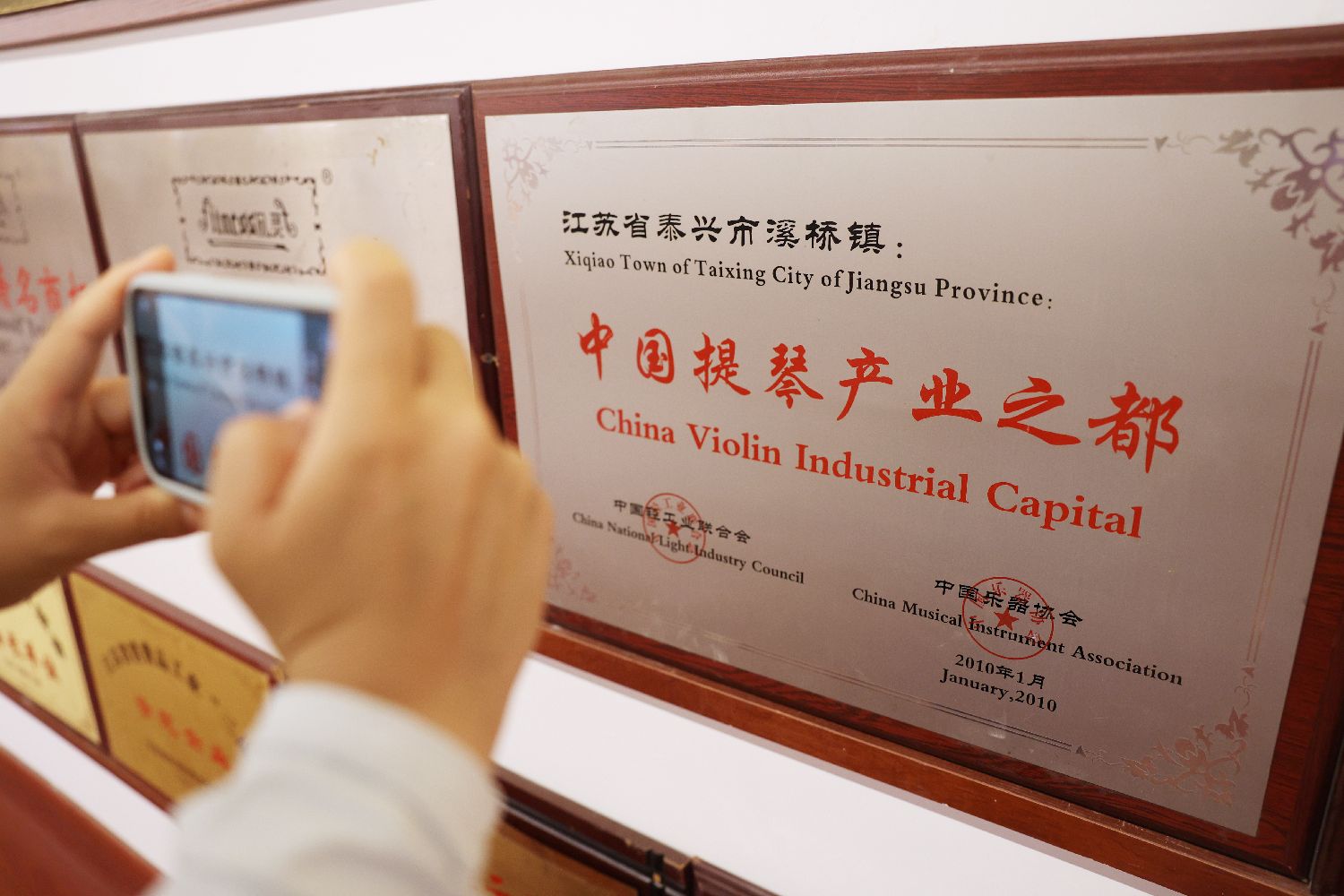

8月2日,凤灵集团的展览室内一块牌匾展出“中国提琴产业之都”。

8月2日,凤灵集团的展览室内一块牌匾展出“中国提琴产业之都”。

1983年李书出任厂长,不断开拓市场并首次参加广州国际商品交易会。虽然这一次企业没有拿到一份订单,但李书初步了解到出口产品的交易程序和标准,为日后推展国际市场奠定了基础。

企业在发展过程中一个重要节点是,1996年溪桥乐器厂与美国AXL公司合作成立泰兴凤灵乐器有限公司,公司生产的50%的产品通过AXL公司销往美国市场。在生产规模巅峰,凤灵有1100多名员工,一年生产30多万把小提琴。黄桥镇60多位制琴厂厂长出自凤灵。

木头要经过3年自然风干才能进烘房,然后将其加工成可以制作琴的料材。而制作一把小提琴,大约需要197道工序。在凤灵的装配车间,37岁的陈晨来到这里上班已经有两年时间,此时她正在弯着腰给大贝斯上琴弦。“琴弦的位置,松紧度都不能出错,琴弦和琴板的位置、高度也需要准确。一天可以完成30把左右的上弦工作。”

8月2日,凤灵集团员工陈晨正在弯腰给大贝斯上琴弦。

8月2日,凤灵集团员工陈晨正在弯腰给大贝斯上琴弦。

据了解,目前全镇拥有各类乐器生产企业220多家,乐器产业从业人员超过了3万人,每年给黄桥镇带来12亿元(人民币)产值,成为推动黄桥振兴的重要动力。

8月2日,凤灵集团员工正在制做小提琴。

8月2日,凤灵集团员工正在制做小提琴。

“琴韵小镇”的未来

徐小峰是土生土长的泰兴人,他偶然机会踏上学习制琴之路。2001年他考入上海音乐学院制琴专业,后又进入中央音乐学院深造。他认为,专业院校的学习经历,一方面让他了解小提琴制作的历史与文化,制作流程和技艺;另一方面也给予他个人发挥和想象的空间,探究不同材质和工序对音质产生的影响。他曾参与企业研制新材料,不断提高提琴音质效果。

8月2日,黄桥凤灵集团工厂内挂着众多小提琴半成品。

8月2日,黄桥凤灵集团工厂内挂着众多小提琴半成品。

在意大利的克雷莫纳,徐小峰印象最深的其实就是一代又一代制琴人和音乐爱好者,带给这座城市的文化积淀。“不同于流水线的制作技艺,当地的琴是‘打磨’出来的,制琴师愿意花心思去‘思考’。”在他看来,黄桥的制琴企业未来会朝着更加精细化的方向发展,一方面通过流水线不断降低入门琴的成本;另一方面从材料、工艺到音质上不断提高中高端琴的质量。

今天的黄桥镇围绕着乐器产业链前后延伸,发展成集乐器产业、乐器文化、音乐文化旅游以及城市功能于一体的“琴韵小镇”。更值得高兴的是,提琴、吉他等乐器已经走进当地的中小学,为孩子们打开音乐世界大门。而这才是提琴小镇的未来。

8月2日,黄桥琴韵小镇城市客厅里展示众多名家制作的小提琴。

8月2日,黄桥琴韵小镇城市客厅里展示众多名家制作的小提琴。

(文/林恩)

(编辑:刘涛)