媒体8月29日从中国科学院自动化研究所获悉,该所徐波研究员团队联合科研同行最新研究提出一种基于神经调制依赖可塑性的新型类脑学习方法(NACA),实现更高分类精度和更低学习能耗,可极大缓解灾难性遗忘问题,有望进一步引导新型类脑芯片的设计。

中新社报道,这项人工智能(AI)领域类脑研究重要进展成果论文,由徐波研究员团队与中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心蒲慕明院士、临港实验室李澄宇研究员等共同完成,近日在国际学术期刊《科学进展》在线发表。

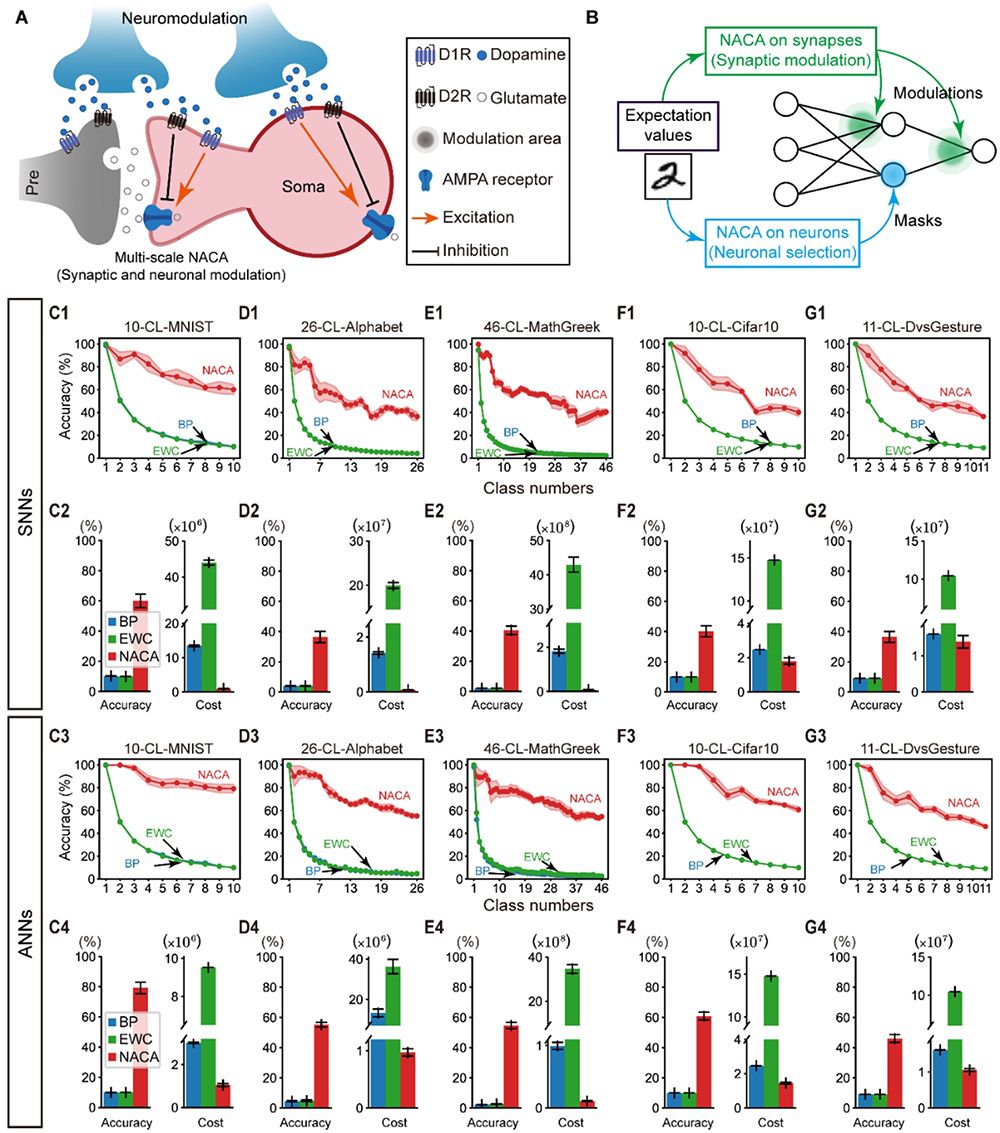

近日,中国科学院研究提出基于神经调制依赖可塑性的新型类脑学习方法(NACA),图为NACA算法在任务中的表现。(图片来源:中国科学院自动化所供中新社图)

论文第一作者、中国科学院自动化研究所张铁林副研究员介绍说,人工智能迫切需要借鉴生物系统中的微观、介观、宏观等多尺度神经可塑性融合计算机制,以便启发实现更加高效的类脑连续学习算法,消除人工神经网络由于采用反向传播等人工学习方法而导致的广泛灾难性遗忘现象。受生物神经调制机制的启发,研究团队通过建模多尺度神经可塑性机制,整合得到一种基于神经调制依赖可塑性的新型类脑学习方法。

这一新型类脑学习方法参考大脑中复杂的神经调制通路结构,支持采用纯前馈的流式学习方法训练脉冲和人工神经网络,表现出明显的快速收敛和缓解灾难性遗忘优势。

论文通讯作者徐波研究员表示,在两类典型的图片和语音模式识别任务中,对新型类脑学习方法的算法进行评估和对比研究,结果显示都实现更高的分类精度和更低学习能耗。进一步测试表明,在五大类连续学习任务中,新型类脑学习方法具有更低的能耗且发现可极大缓解灾难性遗忘问题。

研究团队认为,这次研究提出的新型类脑学习方法是一类生物合理的全局优化算法,其采用宏观可塑性来进一步“调制”局部可塑性,可视为一种“可塑性的可塑性”方法,与“学会学习”“元学习”等有直观上的功能一致性。

新型类脑学习方法同时在两种优化问题中获得性能和计算成本上的优势,并在连续学习这一更贴合生物生存环境和实际应用场景的动态任务范式下发挥重要作用。“这些纯前馈学习、低训练能耗、支持动态连续学习等综合特征,也将有望进一步引导新型类脑芯片的设计。”徐波说。

(编辑:冀果)