探寻中华文明的源流,国宝文物承载着重要的基因和血脉。从历史脉络,到渊源探究,从美学品评,到文化融合,《中国国宝大会》第二季逐一破解国宝文物中潜藏的文化密码。用更富有感染力、传播力、时代性的表达方式,突破时空的界限,打开国宝与年轻观众对话、交流的窗口,与历史相会,与文明同频。《中国电视》邀您收看《中国国宝大会》第二季,感受“万物皆灵——中国古代动物展”“滋味华夏——中国古代饮食展”“中华逸趣——中国古代游戏展”“锦绣衣冠——中国古代服饰展”“止戈为武——中国古代军事展”,一同开启一段探寻中华五千年文明的奇妙之旅。

(图片来源:本文图片均据中国电视)

中国电视报道,龙作为中华民族的图腾流传至今,是根植在华夏子孙心中的不灭之魂。它源于上古先民对自然之道的敬畏与想象,历经数千年中华民族的繁衍生息和一代代人的加工创作,最终成为中华民族精神和凝聚力的象征。五千多年以前中国先民在没有金属工具的条件下用原始的工具雕刻出的碧玉龙,是迄今发现最早的龙形玉器之一。它头部前伸双目微睁,鬃毛向后飞扬,宛若“C”形的身躯近似闪电。万物皆灵,很多动物拥有人类没有的能力,中国先人有意组合和创造建立与天地的沟通,借助与众不同的玉石,按照对自然万物内心的审视,为后世打造出美物的样本,这件国宝被后人盛赞为“中华第一玉龙”。

(“中华第一玉龙”玉龙)

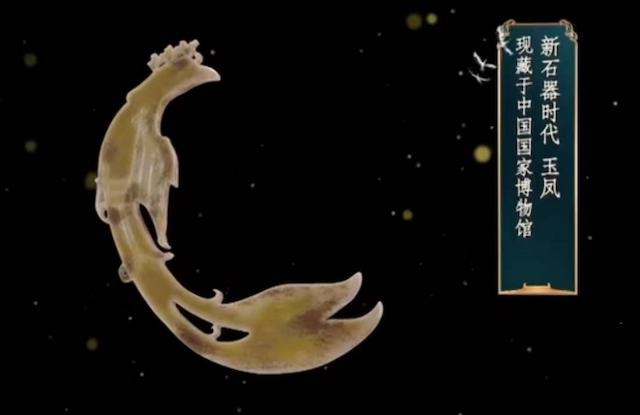

听泠泠龙吟,看凤舞九天,与“龙”同时出现的图腾还有“凤”。一件数千年的玉凤,雕刻线条流畅,造型比例协调,风韵迷人,已经基本具备后世对风鸟的描绘。玉凤高冠勾喙,短翅长尾,侧身亭立中却暗合回首欲飞的动势。转顾生姿,仿佛随时会展翅翱翔于九天之上,被誉为“天下第一凤”。

(“天下第一凤”玉凤)

跟随这些国宝的指引,数千年后的我们,在龙吟凤鸣声中,回溯起了中华文明之源,感悟着中国古人对天地、山川、万物的敬畏与赞美,一同感受中华文明巨龙腾飞的壮阔史诗。

万物皆灵,休戚与共

早在数千年前,中国的祖先就已经在实践中认识到人与自然和谐共生的重要性,进而发展出了“万物有灵,休戚与共”的哲学思想。

(十二生肖陶俑)

十二生肖是源自中国的纪年、计时系统。“生”指的是生辰,“肖”是肖形,简而言之就是表示生辰的动物形象。十二生肖陶俑共有十二件,多是成套的陶器,用于随葬使用。研究者通过这类文物的放置位置,判断其功用是镇守墓穴,防治地下鬼怪对墓主人的侵扰。十二生肖陶俑早期是单纯的动物造型,后来发展出动物和人物相结合的形象,它的造型更是源自于中国传统文化中的计时体系。

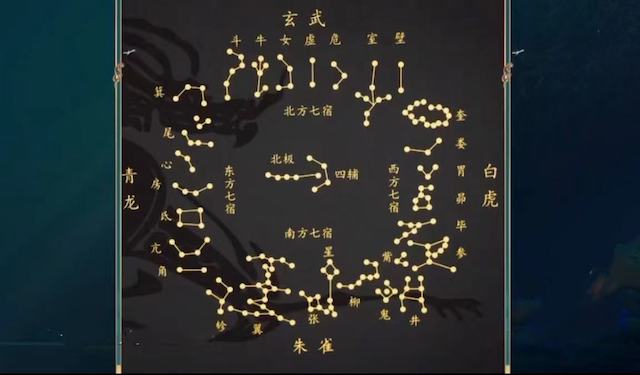

(二十八星宿图)

四神(东方青龙、西方白虎、南方朱雀、北方玄武)在古代又称四象,被认为是四方的守护神。地球自转绕着太阳公转,这样旋转的时候就会看到天上二十八宿。古人命名为“二十八星宿”,二十八宿分组后,有了神兽、灵兽的概念。中原地区所形成的时空观念,通过二十八星宿的分组把时间和空间结合起来了,这就是古代的星宿观也就是宇宙观。

这些国宝展现出的“天地人和”的原始含义,是中国古代先民质朴的“天人合一”世界观的体现。让我们一同触摸千年前的生活温度,解读古代先民的生态观,走进古人的精神世界,用心感受他们与自然的和谐亲睦。

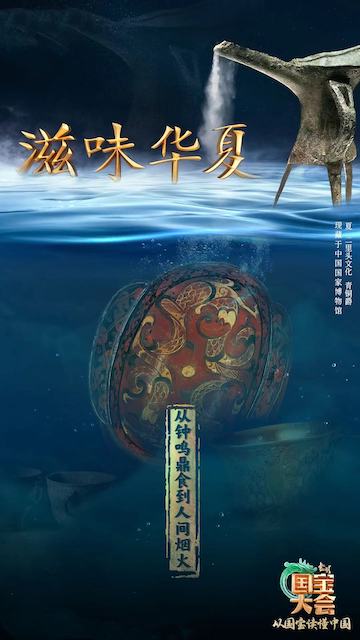

滋味华夏,烹之起源

从钟鸣鼎食到人间烟火,《中国国宝大会》第二季“滋味华夏烹之起源”从各种古代炊具中探寻中国饮食文化的源远流长和深厚内涵,从众多饮食器具中感受中国古人的审美情趣和生活温度。

进食,作为最基本的生存条件,贯穿了人类的繁衍和发展。如何获取食物、高效处理食物,这一进化过程又催生出了一件件凝结着中国先人智慧的古代炊具,并进一步演化成寄托着深层精神需求的礼器,由此,华夏大地上诞生了真正意义上的饮食文化。

(青铜三联甗yǎn)

您敢相信吗?三千年前的商朝,能蒸能煮,三口锅同时开工的多头灶台就已经诞生。这就是中国古代炊具中的“蒸器”顶级王者——青铜三联甗(yǎn)。它纹饰华丽、造型独特。当然,也不是一般人能享用的。那么,这件国宝曾经的主人会是谁呢?

(西汉铜分隔鼎)

蒸煮煎涮,炒炸烘烤。“中华小当家”的烹饪技艺也不是一蹴而就。最早,中国人只会蒸煮,所以就有了“甗”。至于涮,则有西汉铜分隔鼎,妥妥就是古早版的五宫格火锅。秦汉时(公元前221年到公元220年),烧烤开始流行,于是我们见到了南越王墓随葬的烤乳猪全套装备。马王堆汉墓中则出土了大量的竹简,上面记载着牛、猪、鹿、狗、鸡都是烤肉的原料。看来,中国古人是真正的无肉不烤,无烤不欢。

滋味华夏,琳琅美器

无论是青铜器的庄重美还是金银器的华贵美,透过一件件国宝看到了中国古人将实用和美学相结合,发挥到极致的状态,也让器物之美终归于心这句话落到了实处。今天我们一起想象和感受“兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光,金樽清酒斗十千,玉盘珍馐值万钱”。

筷子是中华饮食文化的代表。可直到明朝(公元1368年—1644年),它才被叫做“筷子”。先秦时期(旧石器时期—公元前221年)的“梜”(jiā),汉代(公元前202年~220年)的“筯”(zhù),都是它的曾用名。

(漆器)

马王堆汉墓里出土了成套的精美漆器,杯盘瓶盏,至今依然光亮如新。有趣的是,底部还写有“君幸食”“君幸酒”,意思就是“吃好喝好,用餐愉快”。这是墓主人辛追夫人用言简意赅又盛情满满的餐饮祝词在款待宾客。

鎏金青铜锺里惊现26公斤翠绿色的“西汉美酒”,但度数却不高,只有3度左右,据说当时“能饮者多至石余而不醉”。直到东汉(公元25年—220年),据说是曹操(公元155年—220年)发明了“九酝酒法”,就是多次投料之法,才让酒的度数有所提高,喝起来才真的带劲。

美食与美器相彰,滋味和视觉共振。从吃得饱到吃得妙,在中国古人看来,生理的满足和心理的愉悦,缺一不可,因此也成就了这一件件琳琅美器和一场场别开生面的盛宴。

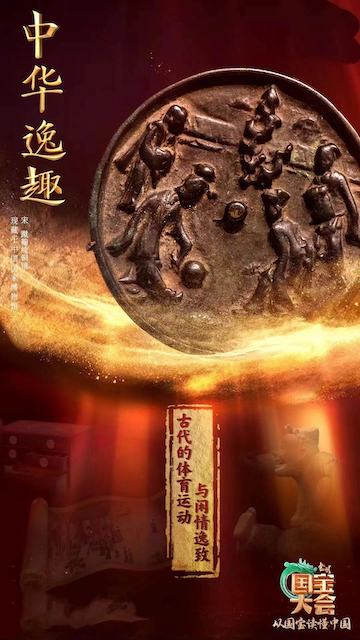

中华逸趣,乐于形体

中国古人纵情山水、品茗赏月,诗酒书画。可以说对文雅之趣的追求催生了丰富多彩的休闲生活。从冰嬉到射礼,从蹴鞠到捶丸,我们看到了古代运动文化的不断发展。

(《朱瞻基行乐图卷》)

蹴鞠,可以说是现代足球的鼻祖。早在战国(公元前770年-公元前221年)时,它就风靡一时,此后成了中国历朝各代最受追捧、最流行的体育项目。唐朝(公元618年-907年)时,轻巧的充气鞠替代了之前笨重的实心鞠,于是蹴鞠开始向高空发展,并出现了各种趣味横生的踢法。

《捶丸图壁画》描绘了中国元代人(公元1271年—1368年)手挥长杆击打小球的。时任国际奥委会主席的萨马兰奇到访中国看到后,不由惊叹:“原来中国人在元代就开始打高尔夫了。”而《朱瞻基行乐图卷》就描绘了明宣宗观赏体育竞技表演的场面。画作通过宫墙分为几个区域,记录了五个体育竞技项目:射箭、蹴鞠、马球、捶丸、投壶,这不就是古代夏季奥运会吗?

(《冰嬉图》)

《冰嬉图》描绘了三百年前,中国清朝乾隆(公元1711年—1799年)观看皇家冰嬉大典的生动一幕。“转龙射球”要求射手们滑过旌门时,射下悬挂在旌门上的绣球,这简直就是翻版的“冬季两项”。旁边还有融合杂技、乐舞,顶杆的冰上花滑同步表演。最刺激的还是千米冲刺到皇帝冰床前的“抢等”,跟今天的短道速滑如出一辙。

中华逸趣,乐于百戏

“楼前百戏竞争新”,百戏就是中国古代乐舞、杂技等各类表演的泛称,一般是在王公贵胄的宴会上或是特定的节目市集上,要么就是特定场合才能看到。

无论是王公贵胄的盛典大宴,还是民间百姓的节庆市集,百戏都是不可或缺的存在。乐舞、杂技、说唱、杂剧,各种民间表演荟萃一堂,简直就是古人版的大联欢。

(东汉击鼓说唱陶俑)

东汉击鼓说唱陶俑,被称为“汉代第一俑”。陶俑左臂挟鼓,右手举槌作击鼓状,正忘情地进行说唱表演。其手舞足蹈的形态,眉飞色舞的表情,将一位汉代“说唱艺术家”的形象展现得淋漓尽致。中国河南省偃师宋墓的砖雕上描绘了宋代第一名角——丁都赛的表演场景,不仅让世人重新看到了宋代(公元960年—1279年)名角的真实扮相,也反映了北宋时期最真实的戏曲文化场景。

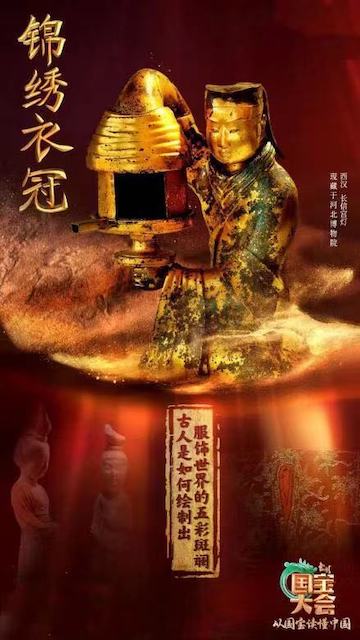

锦绣衣冠

古人云“夏,大也”,中国有礼仪之大,故称夏,有服章之美谓之华。华夏不仅是挺立的三山五岳,奔腾的长江黄河,也是浓缩着中华文明,象征着礼仪之邦的锦绣衣冠。五千多年,一次次技术的革新,一翻翻跨越山海的交流,塑造了无比璀璨光芒的中华传统服饰文化。

三千年前,中国古人穿衣服都是一个款,这就是著名的“深衣”。它流行千年,后来居然离奇失传。这是因为东汉(公元25年—220年)以后,人们的衣着风格开始分化。女性服饰发展出了衫裙和襦裙,男性服饰发展出了圆领袍。渐渐,人们就忘记了“深衣”的模样。如今,随着大量文物的出土,“深衣”才重见天日。着名的长信宫灯里,那位执灯的宫女穿着的就是典型的“深衣”。

(战国彩绘漆木折叠梳妆盒)

男人也爱化妆?不要惊讶,古代男子尤其重视妆容仪表。迄今发现年代最早的梳妆盒文物——战国(公元前770年—公元前221年)彩绘漆木折叠梳妆盒,有着翻盖折叠设计,自带木梳、铜镜和刮刀,可谓是2000年前的梳妆神器。它的主人就是一位楚国的男性。

这次您会看到一场美轮美奂的“中华传统服饰大秀”。从书画线刻中领略霓裳羽衣的精致美艳、在提花织机上见识中国古代能工巧匠的精湛技艺、在奇珍珠宝中品味锦上添花的绝美配饰。拂去历史的灰尘,在冠袍带履的流光溢彩之中,一起探究中国祖先“穿戴在身上的”审美,领略古人的绝代风华。

止戈为武,利器神兵

马镫、盾牌、铠甲,这些神兵利器或许已经消弭了它们的光辉,但曾经在中华民族的历史进程中立下的汗马功劳,将世代被人们铭记。在中华大地上,时代的英雄、整装的军队、精良的武器、卓越的韬略,都曾在古代的军事舞台上留下浓墨重彩的篇章,也铸就了中华民族精神。

(荼游说秦王木觚)

2021年11月16日,考古工作者于中国湖北云梦城相关镇的郑家湖战国墓地发现了目前所见年代最早、篇幅最长、写有七百余字的木觚(gū),木觚是中国历史上战国秦汉时期常见的一种多棱体木简。七个棱面上共写有700余字,在同类器物中前所未见,木觚内容记载了来自东方的谋士荼游说秦王寝兵立义的故事,劝他停止战争、谋求和平。觚文内容可以弥补史阙,对于研究战国晚期诸侯关系、政治生态具有重要的意义。

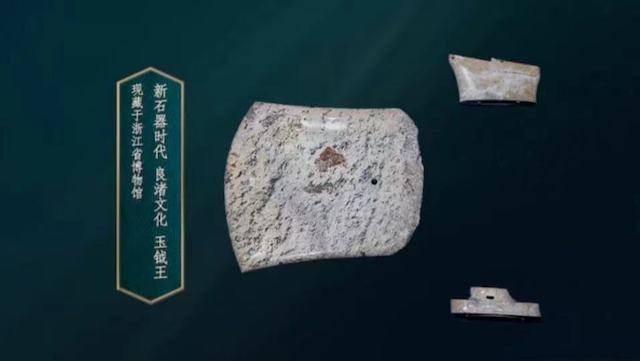

(良渚文化玉钺王)

良渚文化玉钺王是中国史前文明中迄今为止发现的体量最大、保存最完整的武器组合,它出土于中国杭州反山墓地的王墓12号墓中。它由瑁(mào)、本体、镦三部分组成。它曾是新石器时代最高显贵者权力的象征,也是沟通天地人神的法器。玉钺王的表面琢刻有细腻的神人兽面像和抽象的飞鸟。

让我们重回古代战场和古代先贤一一对话,一件又一件看似陌生又熟悉的文物,让我们对历史更加心存敬畏,也对和平充满向往,止戈为武它留给我们所有人的启迪会永远延续。

《中国电视》邀请您关注《中国国宝大会》第二季更多精彩内容:

https://w.yangshipin.cn/video?type=0&vid=l000024cu2m&cid=ih0aevmr8gj5t8k

您对《中国电视》推介的内容是否满意?有什么建议您可以致信zguodianshi@163.com。

(编辑:申忻)