文艺是时代前进的号角,是时代精神的浓缩与见证。大型文化节目《大师列传》正在播出,郑小瑛、王明明、范扬、陈家泠、贾广健、冯大中等6位中国艺术大家先后与您共享“为山河写照、为人民抒写、为时代画像”的艺术人生。

中国电视报道,几近失传的“没骨画法”缘何再现?中国交响乐诗篇《土楼回响》远赴德法奥意,如何“在关公门前耍大刀”并取得轰动性成功?大门上的铅油斑驳怎样化作“冰裂纹皴”技法,让《苏醒》一举摘得全国美术作品展览银奖?《中国电视》邀您关注《大师列传》,一同遨游艺海。

(图片来源:本文图片均据中国电视)

郑小瑛·让世界听见中国

今天,我们走进中国著名指挥家郑小瑛的音乐人生。她是新中国第一位交响乐女指挥家,也是第一位登上国外歌剧院舞台的中国指挥家;她致力于用音乐滋养心灵,让世界听见中国。

(中国著名指挥家郑小瑛)

1998年5月,郑小瑛站上了爱沙尼亚塔林的指挥台,一口气指挥了两场中国作品交响音乐会。当指挥乐团演奏根据中国古典名曲《霸王卸甲》改编的协奏曲时,她刚劲有力的手势之下,让异国的观众如同身临其境。

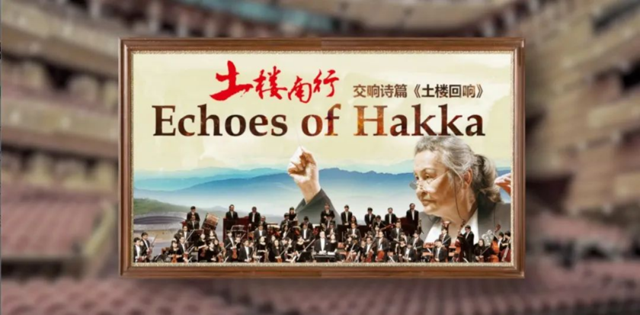

(郑小瑛“土楼南行”巡演之交响诗篇《土楼回响》海报)

2007年,郑小瑛带着中国原创交响乐作品《土楼回响》赴法国、德国、奥地利等地巡回演出,获得极大成功。这次郑小瑛称之为“到关公门前去耍大刀”的“土楼西行”,取得了轰动性的成功。之后,她又携乐团在二十多个国家,成功指挥演出中外歌剧和交响音乐会1600余场。而她所带给世界的中国原创交响乐作品《土楼回响》,也在十二个国家和地区完成近八十场演出。“你有心来我有情,不怕山高水又深;山高自有人开路,水深还有造桥人……”《土楼回响》中脍炙人口的客家山歌所描绘的那种敢闯敢拼的精神,正是郑小瑛一生秉持的信念。郑小瑛说:“中国人在世界的音乐宝库也能占有一席之地,我要让世界听见中国。”

王明明·入诗情画境写时代新风

2022年6月,在中国北京画院美术馆的一个展览上,一百首经典诗词以传统水墨的形式呈现在世人面前,它的作者就是中国著名画家王明明。他以诗入画,以画抒怀,用十三年孜孜以求的精神,创作了一部画与诗、今与古的时空交响。一起跟随王明明的一幅幅绘画作品,走进他的艺术人生……

从上个世纪八十年代初期开始,王明明遍访名山大川,行万里路,读万卷书。他将自己游历时的感悟绘诸笔端,在自然山水间与古人进行心灵对话。他以诗意画为抓手向传统溯源,入诗情画境,写时代新风。他坚持创作古诗意画40余年。杜甫、李白等中国诗人的作品在他的画笔下,变得活灵活现,精致的描绘,表达出笔墨的情趣,潇洒又不失严谨。

(在创作中的王明明)

从2006年起,王明明开始构思创作一套册页,将他多年来对传统文化的理解和感悟,通过诗意画的方式表达出来。他画“念天地之悠悠”的旷远,画“但愿人长久”的浪漫,画“劝君更尽一杯酒”的深情,王明明越画越纯熟,渐成风格。在科技赋能下,《大师列传》为著名画家王明明的诗意画带来了更加沉浸式的美学体验。节目结合实时渲染的虚拟场景,黄河之水奔腾而下的速度和力量扑面而来,举杯的诗人身影身处其中,让观衆在中国水墨营造的意境之中,经历了一曲大开大合、豪饮高歌。

范扬·为山河写照为时代画像

有这样一位画家,他不仅可以用非常纯粹的中国画的笔法,来描绘历史大事件,甚至连身边的很多小事,都可以付诸笔端,可谓事事皆可入画。他,就是中国国家画院的画家范扬,让我们一起走进范扬笔下的中国。

范扬之所以会走上绘画之路,离不开他叔叔的引导和支持。记得小学毕业的时候,他天天跟小伙伴们穿着游泳裤去游泳。有一次,碰到刚从北京回来的叔叔,他问范扬去哪儿?范扬说去游泳,他叹了口气说:“天天这样玩儿,不是回事儿。”范扬还记得叔叔对他说,要想成为一个科学家不太容易,因为需要设备,但是如果他拿起一张纸、一支铅笔,那幺物质条件就跟米开朗基罗、拉斐尔和达·芬奇一样了。

(《烟雨凤凰城》局部)

范扬认为现在整个时代的艺术是很繁荣的,尤其是中国画,“作为这个时代的画家,必须留下符合这个时代的优秀作品”。《烟雨凤凰城》是范扬按照中国作家沈从文先生笔下的凤凰城创作的。在2021年,范扬到中国贵州去写生,画了一个牂牁(zāng kē)江。这幅《牂牁江畔》他大概画了三个小时,画面中从对面的码头到牂牁江,这样由近及远地过去,实际上体现了中国画黑白构图中的实中有虚、虚中有实。他还画了两张尺寸很大的画作,“一幅是《丝绸之路·赶车的人》,画中的马有真马这幺大,人是真人这幺大。我作画的时候,很有激情而且非常激动,用的是中国画的手法,借鉴了中国传统壁画,比如永乐宫壁画、敦煌壁画其中雄浑的笔法”。

陈家泠·赤城见笔墨丹青述中国

他恪守中华文化品格,他勇攀文艺高峰,他,就是新海派中国画艺术家陈家泠。在陈家泠超过半个世纪的艺术生涯中,他经历了哪些艰难与挑战?又创造了怎样的成就与辉煌?

1984年,陈家泠以《开放的荷花》入选中国第六届全国美术作品展览,并以此突破了自1963年以来持续二十多年在画坛上徘徊不前的局面,这是他深挖传统文化内涵而获得的社会的认可。他从恩师陆俨少的“八面出锋”山水画笔法中获得启发,钻研出走、守、漏、透的用笔技法,创立了属于自己的风格。

(《开放的荷花》入选第六届全国美术作品展览)

75岁前往“三山五岳四圣地”等十二座高山采风、写生。他说他的青春从70岁之后才爆发。目前陈家泠已是新海派的代表人物,七十岁在北京举办了他艺术生涯中的首次大型个人画展,此后十几年,陈家泠以攀登不已的雄心壮志,保持着几乎每年一个大型主题画展的旺盛创作激情。陈家泠说自己天生喜欢画画,或许这就是对“热爱”最好的诠释。

贾广健·道法自然古韵凝香

他在平凡可见的花鸟世界中,开掘出不平凡的审美意趣,丰富了中国人的精神图谱;他在乡间田垄上播撒艺术的种子,推进全民美育水平的提升。他就是着名花鸟画家、天津美术学院院长贾广健。让我们一起走进贾广健画出的花鸟世界。

贾广健在系统品读中国花鸟画历代名家艺术珍宝时发现,有一种中国画传统技法之一的没骨画法几近失传。于是,他认真研习中国清代画家(17世纪中期到20世纪初)恽寿平的没骨画法之精髓。经过多年钻研,终于先后创造出没骨画《粉淡香轻》《鸣秋》《盛世繁华》等作品,这些没骨画作品,开创了骨秀内含、雅静舒逸的时代新风。

(贾广健《寒河晴晚》(局部))

作为一名花鸟画家,贾广健借鉴道法自然的理念,“道”存在于自然之中,又游离于自然之外,画家必须基于对自然万物规律性的把握,以自然为师。独具魅力的中国花鸟画,常常在描绘自然的一花一鸟、一草一木之间折射出大千世界的本真。不管八大山人天真嬉戏的小鸟,还是郑板桥凛凛风神的墨竹,都流淌出一串串感人的生命律动,传递出朝气蓬勃的生命能量,一笔一墨都是艺术家心灵的诉说。对于未来的创作方向,贾广健有着怎样的想法?他是如何创作出与人民同呼吸共命运的好作品?让我们跟着镜头,走进贾广健的故事……

《中国电视》邀您收看《大师列传》更多精彩内容:

郑小瑛:

王明明:

范扬:

陈家泠:

贾广健:

您对《中国电视》推介的内容是否满意?有什么建议您可以致信zguodianshi@163.com。

(编辑:申忻)