大美中华,含情诗画,大型文化节目《诗画中国》正在热播。目前已播4集,每集约100分钟,节目以中国经典名画为内容载体,以经典诗词引发出其中的精神内核,通过现代科技手段与多元艺术形态为传统诗画作品赋予新时代的表达。诗中有画意,画中有诗情,《中国电视》邀您在《诗画中国》共同开启诗画奇妙之旅。

(图片来源:本文图片均据中国电视)

中国电视报道,《诗画中国》节目中,您将跟随“山间行者”李光复的视角,走入被誉为“宋画第一”的《溪山行旅图》。千年来未曾碰面的画中人,在CG技术还原的墨色山水中得以相遇……中国钢琴家郎朗置身明代(约14-17世纪)画家徐渭的《杂花图》卷中,和交响乐队共同奏出一曲数字水墨交响。十三种花草果木、三首中西方经典音乐在黑白琴键与舒展水墨之间交融,呈现出“等量齐观”的自然观。

(中国钢琴家郎朗在“画卷”中演奏)

在每一场演绎中,“开卷”环节将您带入诗画的历史之中,“入卷”环节以赏心悦目的呈现对诗画之美进行创新表达,“赏卷”环节在多维思考的碰撞中激活作品的时代价值,“合卷”环节则定格着经典演绎画面,为整场“丹青旅程”徐徐落幕。

在中国北宋文人苏轼(约12世纪)提出“诗画本一律”近千年后,《诗画中国》再度让诗与画浪漫相逢,打开一个根植于艺术创造力与中华美学追求的文化世界。品《诗画中国》,赏大美文化。《中国电视》邀您畅游诗中画,品味画中诗。

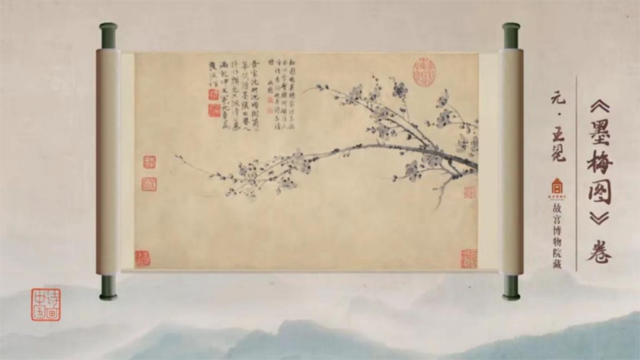

《墨梅图》中的梅之风骨

梅,开百花之先,独天下而春。它迎寒而生,不畏风霜的形象自古以来被无数文人墨客所歌咏。在中国传统文化中更是与兰、竹、菊一道并称为“四君子”。中国元代(约13世纪)诗人、画家、书法家王冕所作的《墨梅图》纵31。9厘米,横50。9厘米,现藏于故宫博物院,也是故宫所藏的唯一一件王冕真迹。一起在墨梅图的题图诗里赞赏梅的“只留清气满干坤”。

中国歌手谭维维和演员曹磊在舞台上将戏剧和音乐结合起来,用歌声描绘《墨梅图》中的百年梅韵。时光流转,一古一今,一唱一和。舞台上,一幅墨色画卷徐徐铺展开,晕染出淡然清雅的古风古韵。一株梅树仿佛跨越时空,伫立其中,一念“提笔立春”,一唱“落笔秋分”。曹磊化身为王冕其人,而谭维维则演绎了王冕精神世界中,那株盛开的“墨梅”,在一唱一和之间,两人用全新方式重新演绎经典的《墨梅》,带观众感受王冕与梅花间的真挚情谊。

(曹磊与谭维维演绎《墨梅》)

王冕的《墨梅图》穿越百年的时空,被一代代人欣赏和传颂。《墨梅》所传递的不仅仅是画家笔下的艺术生命,更是千百年来中华民族文化里对梅花的精神寄托。

置身“宋画第一”的《溪山行旅图》

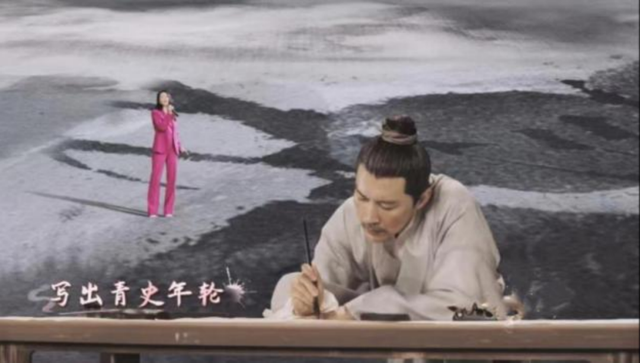

《溪山行旅图》为中国北宋范宽(约10世纪)所作,它是中国古代山水画的一座高峰,中国明代(约14-17世纪中)书画家董其昌赞誉其为“宋画第一”。高山仰止,景行行止。雄伟壮丽的山川,立于尺牍之间,扑面而来是磅礴之气,顶天立地的沉雄气概。置身于《溪山行旅图》让画中人带我们走进千年前的巨碑山水。

《溪山行旅图》上的山间行者与驮队商旅,同在画中,却从未同行。而在大型文化节目《诗画中国》中,他们实现了“前无古人”的相遇,演绎出“仁者乐山,智者乐水”情怀。两位饰演驮队商旅的舞蹈演员,摒弃编排好的动作,选择“跳生活、跳人”,把自己“扔”到画中。“无功而功”,演员们参透行旅者内心的欢悦,奉献一出如此精彩的表演。

(舞蹈演员演绎驮队商旅)

画家用渺小的行人,衬托高峻无比的山岭,也让画面更富有生活气息。山高水长,物象千万,非有老笔,清壮何穷,看似写山之美、水之壮,其实写的是人。高山仰止,就像君子的品德一样。世事多变迁,中国的先人们始终坚信和寻找,永恒不变的东西,他们希望这世间有一些价值,有这个民族内心的坚守。就像范宽画里那样,高山、幽谷、巨石,岿然不动,几千年过去了,山河无恙,行旅者依旧在,中国人对“高山”的仰止亦从未停歇。

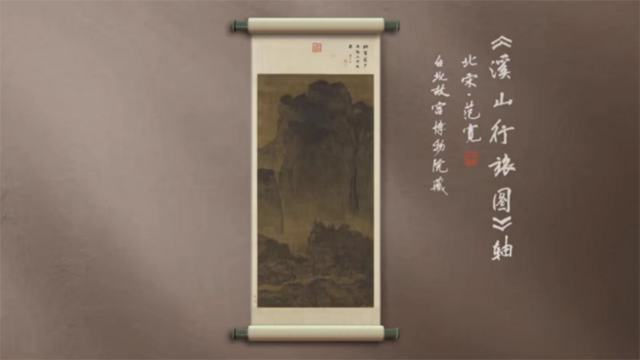

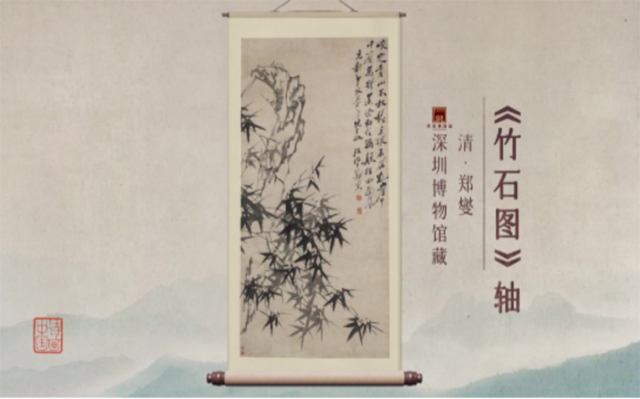

《竹石图》书写竹之风骨

中国清代(约17世纪中-20世纪初)书画家郑板桥(原名郑燮)有诗云,“举世爱栽花,老夫只栽竹。”足见其对竹近乎偏执的喜爱。在郑板桥留存于世的众多关于“竹”的诗画作品中,现收藏于中国深圳博物馆的《竹石图》轴是最能够体现郑板桥“人竹合一”境界的作品之一。

(郑板桥作品《竹石图》轴)

画中,一丛墨竹从悬崖峭壁下傲然而生,通过墨色的浓淡深浅,线条的错落有致,给人一种立体的层次感。中国香港演员樊少皇与世界太极拳冠军杨德战两位“武林高手”,进入郑板桥所绘《竹石图》轴的世界,在中国非遗传承人丁承运所奏的古琴声中化为竹之气韵。一黑一白的水墨劲装,一刚一柔的拳脚交锋,展露的是竹生自峭壁的傲然,与挺立风中的韧劲。

(武术表演展现竹之品格)

在这幅《竹石图》轴中,诗与画实现了完美的结合与互读,从描摹竹之自然形态到象征人的精神品格,呈现出了更为丰富的主题“在纷繁扰攘的世间,竹以其志节,屹立崖头,咬定青山,可以抵御八风的来袭”,映射出了作者本人孤傲不群、特立独行的品格。他如同其笔下的竹一样,在风雨中坚韧而立,在破岩中扎根而生。

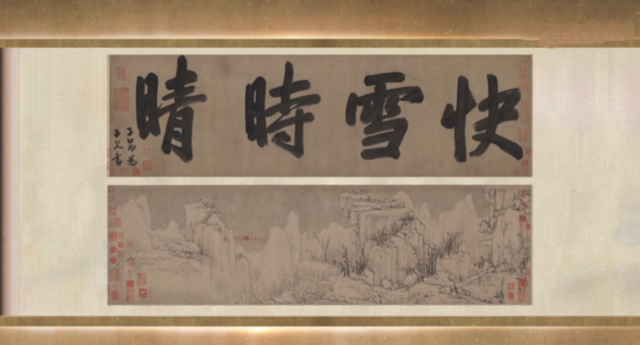

《快雪时晴书画合璧》背后的情谊

提起皑皑白雪时,您感受到的是什么?是观望“独钓寒江雪”的清高孤傲,还是预告“瑞雪兆丰年”的喜庆祥瑞,抑或是纵目“千里冰封,万里雪飘”的恢宏豪迈。文人见雪,文思泉涌,画家见雪,笔底生风。见雪如见人,对人之情即对雪之情,恰似雪后初晴的单纯疏秀也能让人念起故人。邀您走进《诗画中国》,领略“快雪时晴”背后的师生深情。

《快雪时晴书画合璧》卷,赵孟頫(约13世纪)等共作。其中,赵孟頫书“快雪时晴”四大字,黄公望(约13世纪)画快雪时晴图。晋有书法家王羲之(约4世纪),见雪后初晴之景,笔走龙蛇,圆劲古雅,作下《快雪时晴帖》“快雪时晴,佳。想安善。”问候友人安好,愉悦心情流淌其间。元有画家黄公望,同样是见大雪初晴,绘出快雪时晴图,追忆恩师赵孟頫,只因多年前恩师妙仿王羲之写下“快雪时晴”四大字勉励自己,思念之情溢于言表。

(廖昌永与阿云嘎分别扮演赵孟頫、黄公望)

千百年光阴悄然流逝,雪仍然是《诗经》中“雨雪霏霏”的情态,而人见雪时的感受和解读则更加丰富和饱满。《诗画中国》中,中国上海音乐学院院长廖昌永化作赵孟頫,执笔题字,挥斥方遒,传绝学、赠期许。中国音乐剧演员阿云嘎也化身黄公望,抚今怀昔,点墨成画,盼恩师踏雪而来,悠扬的唱段却有着诉不尽的思念。而后恩师入画,爱徒凝望,曲调扬起,绝美二重唱中二人高昂的歌声荡气回肠。

《快雪时晴诗画合璧》卷中的“雪”,依次串连起帖、字、画三种艺术形式承载着愉悦的心境、思念与希冀,衔接起历史上三位伟大的艺术家,也印证了艺术融合的缘分。在瞻仰几百年前的《快雪时晴书画合璧》卷时,我们仿佛与中国古人置身同一场云开雪霁的画卷中,古今交汇,融所感所想。

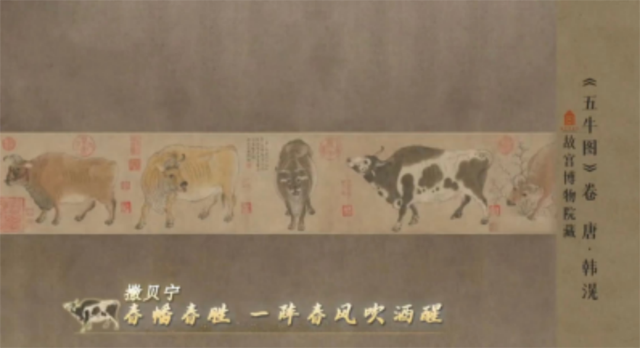

《五牛图》中的蓬勃生命力

在中华文化传统语境里,“牛”是家喻户晓的美好形象,是底蕴深厚的文化意象,蕴含着中国人民自强不息、砥砺奋进的精神密码。让我们一起在《五牛图》中感受蓬勃的生命力。

《五牛图》是中国唐代画家韩滉(约公元8世纪)所作,是中国历史上着名的绘牛画作,纵20。8厘米,横139。8厘米。《五牛图》中五牛姿态各异,或行或立,或俯首,或昂头,描绘出倔强执着、意气风发、大方公正、俏皮可爱、意态悠闲等不同的形象。韩滉用简洁有力的线条勾勒出牛的骨骼转折,连牛头部与口鼻处的根根细毛都是笔笔入微。双双牛眼,炯炯有神,生命感和力量感徜徉其间,笔法精湛为人称道。

在《诗画中国》中,为《五牛图》特别制作的春耕动画朴实真挚。五位主持人化身“五牛兄弟”配音演绎着积极、端庄、悠闲、幽默、倔强五种不同的牛的情态。动画从“春耕”这一传统习俗出发,延伸到二十四节气的概念,通过动画场景去展现春夏秋冬,展现辛勤耕种的五头牛,它们的勤劳踏实被观众看在眼里。正如五位主持人合唱道:“浩然正气存世间,幸福都靠奋斗来”那样,传递出一分耕耘、一分收获的正向精神。

(《五牛图》)

千百年来,牛作为一种精神的象征,有着吃苦耐劳、无私奉献、坚韧踏实、温良顺从的品质。中国人将牛视为榜样,找寻着做人的模样。正如《五牛图》中所展现出来的勃勃生机,让我们看见了五头牛身上积极昂扬、谦逊沉稳、悠然自得、诙谐幽默、倔强执着的迥异性格,传递出做人的千姿百态。

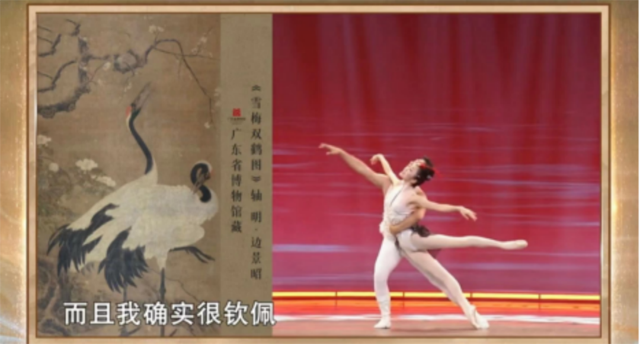

《雪梅双鹤图》中与鹤共舞

如果说有一种舞蹈形式可以完美和仙鹤契合,那一定是芭蕾舞,一起在《诗画中国》中与鹤共舞一曲吧!

(《雪梅双鹤图》)

《雪梅双鹤图》轴,由中国明代边景昭(公元14-15世纪)创作,纵156cm,横91cm,现藏于中国的广东省博物馆。鹤立,是独步天下的东方灵韵,一路伴随远古文明至今。中国人自然地为鹤冠以“仙”的形容,称其为仙鹤,它出现在春秋时期(公元前770—公元前476年)的莲鹤方壶上,展翅欲飞,驱陈纳新;它出现在诗中,有排云上碧霄、东飞过沧海的诗情;出现在画中,带来仙音袅袅、高雅灵动的画意。中国古人把修身洁行而有时誉的人称为“鹤鸣之士”;舞蹈中,有一种翩跹优雅的舞姿被称为“鹤立式”。

在《诗画中国》的舞台上,两位芭蕾舞者表演的“肩上芭蕾”与《诗经》中的鹤鸣、《雪梅双鹤图》中的鹤立有机融合为一体。当诗、画、舞合璧,宏伟细腻、高洁飘逸的意境徐徐在人们心中蔓延开来。

(《雪梅双鹤图》与“肩上芭蕾”)

《雪梅双鹤图》的发掘离不开中国书画鉴定大家苏庚春老先生在民间搜集修复国宝,他的慧眼让古画得以熠熠生辉。而两位杂技演员用肩上芭蕾展现画作,用当下的技术和手段对抗流逝的时间让文明赓续流传,让艺术历久弥新。

《兽谱》之“象图”

百兽率舞,万象澄澈。在中国传统文化中,象一直寄托着美好寓意,“国有象,则天下太平;家有象,则吉祥平安。”自古以来,大象因其敦厚踏实的形象,深受喜爱。《兽谱》之“象图”由中国清代余省、张为邦(公元18世纪)创作,现藏于故宫博物院。

“肉兼十牛,目才若豕,四足如柱,无趾而有爪甲”在《兽谱》左右对开、左文右图的形式中,一边是简洁精炼的满、汉文字介绍象的来历、栖息地与生物特征;一边是拥有长长象牙的浅灰色大象图画,极具写实风格。中央美术学院院长范迪安介绍,在“象图”创作之时,西方绘画已传入中国。两位画家研习了西方技法,将体积性的造型、明暗的手法同中国笔墨风格相结合,以融汇之态进行表达。

中西荟萃,文明互鉴,美美与共的指引造就为天地动物“立画传”的《兽谱》。而在诗画经典与现代艺术相融合的舞台上,一个真实的中国故事也得以还原。中国木偶艺术剧院打造的木偶剧《大象来了》,生动形象地向观众展现了大象迁徙时的身姿,“你们看,大象来了”,伴随着旁白,惟妙惟肖的大象从古画中“走出来”,它们相互照料、相伴嬉戏,一路走过森林河流,穿过城市街头,最终如愿抵达家园。在虚实结合的光影舞台上,木偶剧以其独特的风格给观众们带来一场治愈力拉满的体验:见到自然之美,更体悟到人与自然的和谐共生。

(从画中“走”出来的大象)

《中国电视》邀您收看《诗画中国》更多精彩内容:

《墨梅图》:

《溪山行旅图》:

《竹石图》:

《快雪时晴书画合璧》:

《五牛图》:

《雪梅双鹤图》:

《兽谱》之“象图”:

您对《中国电视》推介的内容是否满意?有什么建议您可以致信zguodianshi@163.com

(编辑:申忻)