中华文明底蕴深厚、博大精深,几千年的岁月留下了无数璀璨瑰宝,本周《中国电视》推出《中华文明瑰宝探源》专题,邀您在《典籍里的中国》第二季中打开中华经典典籍,对话先贤,让书写在古籍中的文字“活”起来。在《良渚文明》中,追寻5000年传承的足迹;在《古蜀瑰宝》探寻天府之国的来路,参悟蜀人之道的内核;于《又见三星堆》中温情讲述三星堆的发掘过程及文物故事;在《中国考古大会》中探秘二里头遗址,找寻古老王都,走近甲骨文的故乡——殷墟,探寻汉字的智慧。册册典籍,钟鼎千秋,今天《中国电视》就带您一起在大型文化节目《典籍里的中国》第二季中追“典籍”。

《典籍里的中国》第二季:是以中国

中国电视报道,《典籍里的中国》第二季将沿用第一季“文化访谈+戏剧+影视化”的表达方式,以典籍作舟,扬思想之楫,对典籍里蕴含的思想精华和传奇故事进行情景化呈现和通俗化解读。本季精选《永乐大典》《汉书》《礼记》《诗经》《越绝书》《文心雕龙》《齐民要术》《水经注》《说文解字》《茶经》等经典典籍,利用全新技术,在更加广博的时间与空间维度上,诠释出新的境界与风貌。

先贤以典籍为灯,照亮文化之路;今人借典籍作舟,畅游文明之河!经典典籍将在节目中生动呈现,为您带来不一样的体验!

《良渚文明》:5000年前的自然智慧

在第43届世界遗产大会上,中国良渚古城入选《世界文化遗产名录》。世界遗产委员会认为,良渚古城遗址通过形式多样的遗迹和文物展示了中国远古时期土制建筑、城市规划、水利系统及社会等级制度,是早期城市文明的典型代表。从良渚文明的发祥地中国浙江杭州,到申遗大会的举办地阿塞拜疆的首都巴库,直线距离5000千米,而这5000千米良渚文明整整走了5000年。

发现良渚文明的故事开始于1936年,杭州西湖博物馆的一位青年馆员从杭州市良渚街道,先后探得黑陶碎片、石器百余件,就此揭开了良渚文明神秘面纱的一角。

城墙是古良渚文明的标志,也是良渚古城内城与外城的分界,古城的内城被一圈长达6000米的城墙围合起来。城墙顶部则是良渚先民的主要居住和活动场所。

良渚文明的水利工程是世界上迄今发现最早的堤坝系统之一,良渚先民在营建古城的同时,还建造了水利系统,由谷口高坝和平原低坝、山前长堤坝高低两级水坝组成。在谷口高坝老虎岭水坝剖面上,还能清晰的看到当时使用的特殊建筑材料——“草裹泥”。这是一种块垄状的分层,里面含有一种名为南荻的植物,一包一包地包起来后,像砌墙一样,一排横的一排竖的砌起来。不要小看这“草裹泥”,其中暗含着我们难以想象的智慧。

南荻开花是在秋冬季,由此可知,良渚人做草裹泥的时间也是在秋冬季,这个时节水位低,方便施工建坝,也就是说,五千年前的良渚人,就掌握了大自然的规律。

《良渚文明》:“独一无二,无与伦比”的玉器

中国浙江杭州的莫角山,是良渚古城遗址的中心,也是当年良渚古国权力与信仰的中心。

良渚古城遗址所处的是一个面积约1000平方千米范围的“C”形盆地,看似是地理偏狭的半封闭之地,但是它却具有“隐于山野,及于天下”的气魄。由内而外的向心式三重结构,开创了中国城垣建制的先河。

说起良渚,绝对不能不说玉器,良渚文化玉器在中华玉文化中的地位,可以用八个字来概述——“独一无二,无与伦比”。“琮(cóng)王”,出土于良渚文化最高等级的墓地——反山墓地。玉琮是良渚文化原创的器型,也是同时代辐射面最宽、影响力最强的玉器。

《古蜀瑰宝》:蜀地多瑰宝,灼灼人世间

在二十世纪三十年代,中国偶然发现的三星堆遗址,开启了人们对古蜀文明的探寻之路。一件件古蜀瑰宝的背后,隐藏着许许多多不为人知的故事,见证了中华文明的起源。

发掘与发现

2019年11月,对三星堆的新一轮发掘工作开启。此次对三星堆的勘探是技术含量最高、规格最高,要求精度也最高的一次数字化科技考古。不仅仅是硬件条件得以保障,考古理念也有了新的变化——采用网格法进行发掘,细致分析每一层填土,用更科学、更全面的文物测验方法进行研究。这一切,让考古学家得以发现文物承载的更多文化价值和考古价值。

三星堆令人惊艳的数千件青铜器、金器、玉器,映证着发达的古代文明。千年前的这片土地究竟有着怎样的城市形态?社会文化发展状态如何?对于这些答案的寻找几乎和文物挖掘同步进行。经过几代人的不懈努力,一座布局严整的古城终于清晰呈现。

迁徙与融合

考古学家们通过对于出土文物的检测、墓葬风格以及体质人类学的研究,抽丝剥茧,终于看到了中国四川省营盘山文化和黄河上游文化的联结。直线距离400多公里,从西北艳阳高照的黄土地到岷江之畔,这之间横亘着无数艰难险阻。

在营盘山生活了700多年后,中国的先民们又一次因为气候的变化踏上了漫长的寻乡之旅。幸运的是,气候改变虽然迫使先民们离开了营盘山,却又让原本河网密布的四川成都平原成为了适宜人们生存的家园。于是,营盘山先民们终于来到成都平原,开始了新的生活。从桂圆桥到宝墩古城,这些千年前的城墙和土地沉默地见证了古蜀先民和成都平原的历史。

交流与互鉴

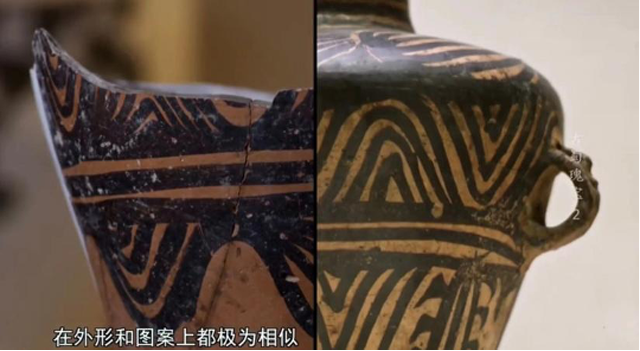

大约在4000年前,位于中国浙江杭州的良渚文明的人们带着对故乡的眷恋和记忆,携带着十节玉琮,沿着长江跨越大半个中国来到了古蜀国。先民通过贸易往来或者人口迁移将大口尊从中原带到了古蜀国。在频繁的交流和传播过程中,又与当地文化互相融合,逐步壮大。

显而易见的是,文化的交流和传播不可能是单向的。在古蜀国不断吸收外来文化的同时,古蜀人也从来没有停止过向外探索的脚步。

上世纪八十年代开始,越南北部地区陆续出土了带有三星堆文化色彩的牙璋。对于考古学家来说,这一发现具有重要的价值。2005年到2018年,在越南除了牙璋,他们还发现了玉璧、陶高柄豆、陶圈足豆、三角援戈等多种带有三星堆文化因素的器物。这说明中国先人们早已通过贸易往来打开了一条交流文明的道路。

《又见三星堆》:寻觅经纬见真容

1986年出土的青铜大立人,身着衮衣袖裳,至少证明当时的中国古蜀先民,已经掌握了丝织品的纺织技术,然而至今没有寻找到实物痕迹。霞光裁云绣,飞烟起霓裳,三千多年后在厚厚的黄土之下,我们还能再见到那通达天地,行于万物,交织着古蜀人精神与信仰的一缕经纬吗?

在中国有关蚕桑的史料、传说中,与蜀地有关的不在少数,《蜀王本纪》称“蜀之先,名蚕丛,教民蚕桑”。而三星堆作为古蜀先民创建的古蜀国都邑,寻找丝织品遗物是2019年-2022年这一轮考古发掘中的一个重点。为此,纪录片《又见三星堆》纪录了四川省文物考古研究院就与中国丝绸博物馆联合开展的寻找工作。

在寻找丝绸的同时,三星堆发掘现场也搭建好了所有的发掘舱,迎来了上海大学、四川大学、北京大学的考古团队,并在5号祭祀坑出土了本轮发掘的第一件黄金重器——黄金面具,当所有人的注意力都被黄金面具吸引,差不多同一时刻,负责此次丝绸实物寻找工作的四川省文物考古研究院文物保护研究所文博馆员郭建波,也终于有了收获,2021年1月31号,郭建波终于在显微镜下看到了明确的经纬组织。

此次发现填补了古蜀时期丝绸考古的空白,从而实证了古蜀文明的辉煌,并且为三星堆祭祀形态的研究提供了新的证据,最重要的是,为古蜀文字和符号的发现提供了一种可能性。祭祀坑中的黄金面具和显微镜下的一缕经纬,终于穿越千年而来,初见真容……

《中国国宝大会》第二季:万物皆灵,滋味华夏

三星堆青铜神树和上古奇书《山海经》里有什么彼此暗合的密码?“龙”的造型在几千年中华文明史中如何演变?最早的十二生肖里是“龙”还是“虫”?从国宝里怎么能看出野猪到家猪的驯化历程?

参天之树,必有其根;怀山之水,必有其源。“国宝是历史的见证,更是文明血脉的延续,承载着民族文化基因,诉说着国家历史记忆的生动语言。《中国国宝大会》第二季采用“裸眼3D”等一系列最新视觉技术手段,全方位呈现一件件国宝的灼灼光华。内容上突破了竞答类节目中主持人提问、选手抢答的传统方式,设置十二场气魄宏大的文物主题展,分别围绕“动物、饮食、游戏、服饰、军事、经济、运河、科技、交流”等主题,全方位展现红山玉龙、妇好玉凤、河姆渡陶猪、错金铜博山炉等精彩绝伦的国宝,通过24位传统文化爱好者的精彩竞答走近观众,一展中华历史文化的璀璨与荣耀。

十二场气魄宏大的文物主题展的设置将整季节目组合成一道文博大餐,以国宝文物为舟,以现场竞答为桨,以时代精神为帆,以信念传承为舵,多角度解读中华文明各个领域的发展脉络,让国宝“发声”,让历史“说话”。把观众带回到丰富多彩的历史文化长河之中,去感知理解中华文化的博大精深、波澜壮美。

《中国考古大会》:探秘二里头遗址

纵横交错的道路网络,历经千年的宫室建筑,逐渐清晰的都邑轮廓,从邦国到王朝,青铜时代第一个高峰在此开启,礼制文明由此肇始。

自1959年发现二里头遗址,考古人便开始了对中国最早王朝的追寻之旅,二里头考古六十余年,见证着古老文明,从文献走向史证。二里头遗址,现存面积约三百万平方米,发掘总面积超过五万平方米,拥有迄今所知中国最早的城市道路系统、最早的宫殿建筑群、最早的青铜礼器群、最早的官营作坊区、最早的国家级祭祀场及一定数量的贵族墓葬等诸多重要遗存,目前出土文物已有两万六千多件。

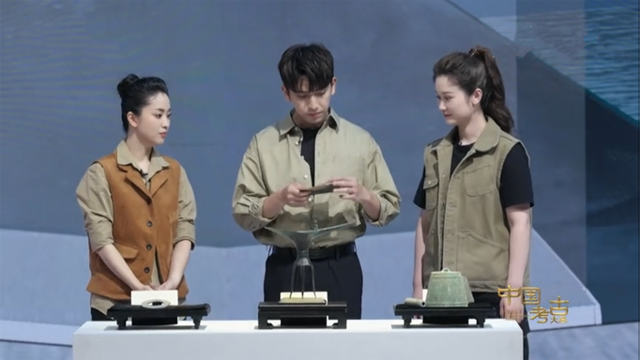

《中国考古大会》节目中设置了由三位青年考古爱好者组成的“考古推广团”,他们在探秘空间环节了解了二里头文化中的礼器。铜爵是二里头文化最核心的礼器,“华夏第一爵”——乳钉纹铜爵是二里头遗址目前所出土青铜爵中最具代表性的,因其外形“细腰长腿”,也有“美人爵”的称号。

距今约3800至3500年的二里头遗址,对应于中国古文献记载的夏代后期到商代初年,是中国最早王朝国家形成时规模最大的都邑遗存,也是探索夏文化和夏商王朝分界的关键性遗址。从1959年试掘至今,考古学家在这座普通的小村庄解读破译出了一个体量巨大的王朝,现在为大众熟知的故宫,居中、中轴线左右对称等格局,最早发现于二里头遗址,其“井字形”道路开启了中原都邑文明的一个先河。

《中国考古大会》:探秘甲骨文的故乡——殷墟

中国安阳殷墟第一次科学发掘是1928年10月13日。河南安阳殷墟遗址,被誉为“20世纪中国100项重大考古发现之首”,还被列入了《世界遗产文化名录》。一片甲骨,印证殷商王朝。横平竖直,从甲骨的印记中探寻汉字智慧。作为中华文明发祥地之一,作为甲骨文的故乡,殷墟将会为我们带来哪些惊喜?

世界公认的最古老三大文字系统是中国甲骨文、古埃及象形文字和苏美尔人的楔形文字,它们都代表着古老人类文明最辉煌的成就。但在历史的长河中,唯有中国的甲骨文通过几次嬗变而流传至今。甲骨文不仅证实了商代的历史是信史,而且开启了殷墟考古的序幕,更通过对甲骨文的研究对商代的历史、思想文化、天文历法等有更深入的了解。节目中“考古推广团”通过三条关于甲骨文的线索,认识了甲骨文的“铸”、“车”等字,还效仿商朝人的铸造之法,尝试窥见殷商王朝的繁荣。

殷墟遗址承载着沉甸甸的中华文明。那里曾是繁华的都城,经过3000多年的岁月洗礼,被掩藏在尘土之下,有关殷商文明的记载,几乎一度成为传说。直到20世纪30年代,甲骨文的释读,确定了现河南安阳小屯,就是殷商王朝都城——殷墟所在地。其后经过90多年的发掘,殷墟遗址出土了甲骨文、青铜器、陶器、玉器等各类文物,“殷墟古城”成为中国历史上有文献可考,并为考古发掘所实证的古代都城遗址,进一步确立了中国商王朝的存在,重新构建了中国早期历史的框架。殷墟遗址的考古成果众多,它的文字、冶金术、琢玉技术、礼制、天文等,都属于中华文明的灿烂成就。

《中国电视》邀您关注更多精彩内容:

《典籍里的中国》第二季:https://yspapp.cn/n8W

《良渚文明》:https://yspapp.cn/nfY

《古蜀瑰宝》:https://yspapp.cn/5zb

《又见三星堆》:https://yspapp.cn/eoc

《中国国宝大会》第二季:https://w.yangshipin.cn/video?type=0&vid=l000024cu2m&cid=ih0aevmr8gj5t8k

《中国考古大会》:https://yspapp.cn/eoc

(编辑:申忻)