【编者按】阅读古代诗词,就像借助书页进行了一场穿越时空的旅行。透过隽永的诗句看去,古人生活中的酸甜苦辣仿佛永远生动鲜明。阅读者们也时常会惊讶地发现,即使历经千年,现代人和古人的生活也经常能够达到某种程度上的同频共振,那些能够引发同样共鸣的感情,即使穿越“诗”空,也栩栩如生。

【欧洲时报9月9日秋狸报道】正是中秋好时节,又到一年八月十五。无论是古代的举头望月遥思亲人,抑或现代相隔万里“云端”相见,登高望月、吃月饼的乐趣,都是这个节日不变的主旋律。

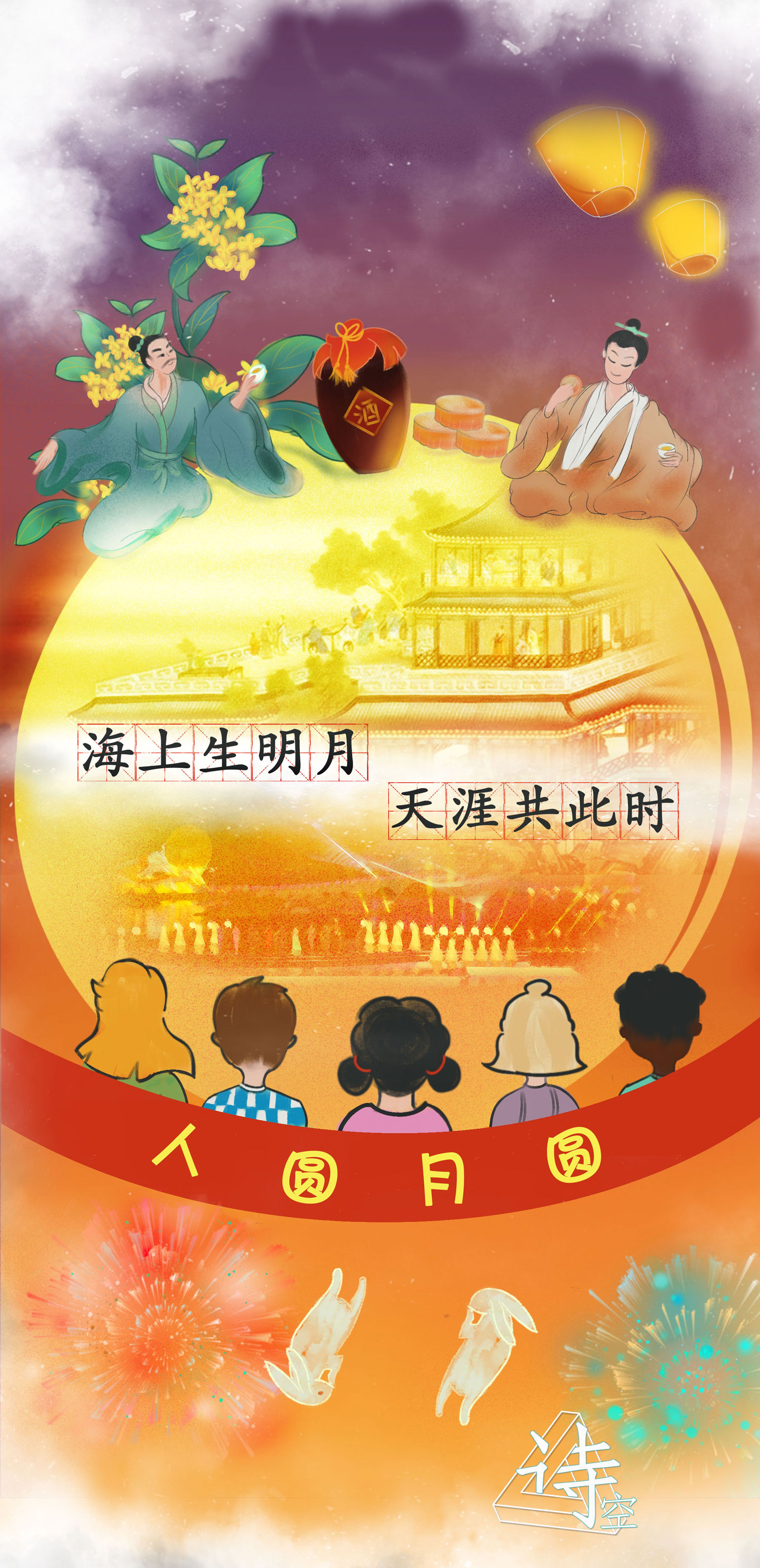

即使相隔万里 也能共赏一轮明月

“中秋”一词,最早见于《周礼》。据记载,古代帝王祭月的节期为农历八月十五,时日恰逢三秋之半,故名“中秋节”。因为主要活动都围绕“月”进行,意在祈求丰收,因此也称“八月节”“拜月节”等。到了唐宋,中秋节作为一个娱乐假期开始盛行。南宋灭亡后,“团圆”的思想更加凸显,至明清,已演变成为中华民族最重要的团聚节日之一。

与春节一样,中秋节也因华夏大地地域广大而习俗众多:广东人喜爱“燃灯”以助月色,各家于节前十几天就用竹条扎灯笼,挂于家屋高处,俗称“竖中秋”;在浙江一带,观潮也是一中秋盛事,最富盛名的地方就是钱塘江,宋代起就开始吸引无数游人前往;明清时期,湖南和贵州则有一种“偷瓜摘菜”的活动,人们会在中秋晚上“偷”一些冬瓜或南瓜,描绘上婴儿的模样,送给多年不孕不育的夫妇,希望他们能早日生子;而最主要的活动--登高赏月,猜灯谜,送月饼,喝桂花酒等习俗则普遍出现在全国。

9月8日,2022海峡两岸(昆山)中秋灯会在江苏省昆山市周庄古镇举行亮灯仪式。(图片来源:新华社)

无论庆祝形式有何不同,无论是独自登高还是呼朋唤友,人们在遥望明月时,总会生起一些怀古思人的感慨情绪。历代歌咏中秋的名篇写尽了各种缠绵悱恻的情感:有“不知天上宫阙,今夕是何年”的向往;有“举杯邀明月,对影成三人”的自遣;“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”由一己的相思,联想到天下人的相思;“人生代代无穷已,江月年年望相似”则升华到对短暂人生与永恒时光的哲理性感喟……

这其中,张九龄《望月怀古》的“海上生明月,天涯共此时”是最具普世意义的一句,在中国更是家喻户晓。这句诗没有一个奇特的字眼,却具有一种雄浑阔大的意境,仅通过描写盛景,即自然体现出了“但愿人长久,千里共婵娟”的祝福之情。

无论属地国籍 均可同享节庆之喜

如今,中秋节已从起初的宗教祭祀仪式全面转变为了具有“团圆”情怀的传统节日。不仅在中国国内会被热烈庆祝,也成为海外华侨华人表达思念的重要契机。

在中国各地,一些古老的民俗活动被保留了下来:北京玩兔儿爷、钱塘江观潮、台湾食芋头宴、香港大坑舞火龙……人们扶老携幼前往赏月胜地,或举杯对月,或游玩休闲,大人向孩子讲述流传千载的嫦娥奔月、玉兔捣药、吴刚伐桂的传说,中国人的文化基因也在这娓娓动人的讲述中代代延续。

9月9日,在马达加斯加首都塔那那利佛,塔那那利佛大学孔子学院的学生制作月饼。(图片来源:新华社)

无论走到哪里,月饼依然是中秋节的必需品。从历久弥新的广式、潮式、苏式和京式月饼,到中西合璧的冰皮、冰淇淋、蔬果和海味月饼……现代月饼年年推陈出新,赚足眼球的同时也仪式感十足。

现代科技的发展也减轻了人们望月思亲的寂寥。打一通视频电话、开一场亲友间的聚会直播、共看同一场中秋晚会,各种丰富多样的形式都可以让身处异乡的人们与家人朋友在“云端”共庆佳节。

随着中华文化渐渐受到海外民众的喜爱,中秋节也开始为越来越多外国人所熟知,中国月饼、茶叶的出口订单大幅增长,一些外国朋友也跟着过起了中秋节,似乎也在真正意义上达到了“海上生明月,天涯共此时”的宏大愿景。

(编辑:皋离丘 美术编辑:青川)