中华五千年文化源远流长,非物质文化遗产熠熠生辉,绽放着迷人光彩,也连接着现代生活。本次《中国电视》邀您感受非遗之美,在《艺览吾“遗”——非遗文化寻访特别节目》《异想天开》《传承中国》《“非遗港式奶茶”传承者》等节目中体验非遗文化在当代生活中的崭新生命力。

中国电视报道,《艺览吾“遗”——非遗文化寻访特别节目》中,非遗寻访人李佳明、张宇和王艺瑾组队带领观众在中国北京的古北水镇探寻走访,开启一场非同寻常的非遗之旅。在非遗技艺传承人的帮助指导下,他们亲身体验了古法扎染“独一无二”的意趣、木板水印细致入微的“勾刻印裱”工艺、松桃苗绣精美绝伦的刺绣技艺;感受了绛州鼓乐的澎湃激昂、京西皮影戏的光影艺术以及传统宫灯制作的匠心神韵。

苗绣之美

颜色深浅渐变的网格绣、像瓦片一样的瓦片绣……一个个精美的苗绣背后,凝聚着中国非物质文化遗产生生不息的传承。

在中国贵州,苗族姑娘出嫁时,都会自己给自己亲手做一件刺绣制成的嫁衣,母亲也会缝上两针,并将自己的几滴鲜血留在刺绣上,代表着浓浓的心意。

一幅最简单的刺绣作品完整制作下来需要一个多月的时间,从中不难看出苗绣作为一门古老的传承手艺其中的精细和所需要付出的精力。不同的刺绣作品所用到的针法也不尽相同,在中国的少数民族中大约有100多种刺绣的针法,其中常用的就有平针、瓦片绣、网格绣、滚柔针等等。

通过苗绣制作出来的衣服,不仅图案精美,颜色鲜艳,每一件上面都灌注了苗绣非遗传承人们的心血,穿在身上“气场全开”。

扎(zā)染之色

位于中国北京古北水镇的永顺染坊,已经有100多年的历史了。

在永顺染坊的古法染布现场,染布师傅正在一个大染缸中浸染布料。每个颜色的染料所用原材料都是不一样的,例如黄色所用的原料就是栀子果制成,靛蓝色染料的原料是板蓝根的叶子制成,这种纯天然的染布工法一直传承到今天。

所谓“扎染”,就是将布料捆扎起来,在染料中浸泡以后再展开,布料上面就能形成各种各样的颜色的图案或者条纹,捆扎的方式不同,扎染出来以后的效果也会不同。最常见的有云染,这种扎染方式就是将布料由四周向中心慢慢搓褶,用手抓到一堆后用皮筋捆扎,再放入颜料中,1分钟左右后捞出展开,就形成了像云朵一样的纹理图案,让人产生一种仿佛置身云中的奇妙感受。

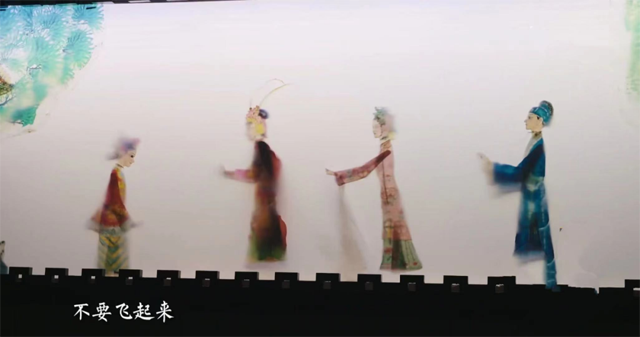

皮影之形

皮影,作为中国传统文化和非物质文化遗产,相信大家都不陌生。

来到皮影戏的后台,我们看到,不同的皮影戏目所用到的皮影道具也是不同的,操作传统的皮影戏影人所用到的操作杆一般是3根,但是在表演武打桥段时,因为需要展现手拿武器,胯下骑马等场面,这时所用的操作杆就要复杂许多。观众在台下所看到的皮影表演的每一个角色不论操作多复杂都是由一个人完成。

皮影戏在表演时要将各个部位的操作杆完美配合,控制皮影与荧幕的距离产生虚实结合的效果,再加上相应的台词与配音,就有了我们在台下看到的精彩表演。

光与影的完美组合,再加上表演者精妙的配合和台词,组成了皮影戏这个传承悠久的非物质文化遗产,也让中国传统文化得到了很好传承与发扬。

绛州鼓乐之声

绛州鼓乐流行于中国山西的新绛县,是中国国家非物质文化遗产。

说起绛州鼓乐,最早可以追溯到中国唐朝时期(公元618-907年),相传唐朝君主李世民来到这里派人驻扎,为了演练阵法而衍生出各种鼓乐,而绛州鼓乐的开山之作名叫《秦王点兵》,相传就是从那个时候流传下来的。

绛州鼓乐从最开始的点兵点将,发展到如今表现人物、动物的鼓乐居多。在表现动物的时候,不同动物对应着不同的鼓点,并且讲究在表现时要“神形兼备”。

中国人为什么对于鼓的喜爱如此之大,因为鼓在中国人心里是一种能够让别人听见自己心跳的一种方式,当鼓点与我们的心跳同步、同频的时候,就可以被聆听者听见,这便是鼓乐的魅力所在。

北京风筝之景

中国四大名著之一《红楼梦》的作者曹雪芹与风筝有着千丝万缕的联系,他在另一部作品中,记录了43种风筝图谱和制法。中国风筝有几千年的历史了,风筝被誉为“世界最早的飞行器”。随着中国四大发明之一造纸术的出现,人们开始用纸制作风筝,祈求平安。

孔令民是中国国家非物质文化遗产北京风筝的传承人。继承其父衣钵,他探寻着北京风筝的制作艺术。他的一些风筝作品已经被中国美术馆收藏,其他作品也亮相于世界各地的展览。

沙燕是中国北京风筝最受欢迎的设计之一,北京传统文化认为燕子能带来吉祥好运。制作一只北京风筝需要的远不止基础的艺术技巧,必须要通晓中国传统文化,将其融入风筝设计中来。

北京风筝制作讲究“四艺”——扎、糊、绘、放。结实的骨架,糊上坚韧、透气好的纸,再画上明艳大方、吉祥美好的图案,这些是做好一个风筝的精髓。

小小非遗传承人

木版年画作为中国传统非物质文化遗产,有着一千多年的悠久历史。

来自中国宁夏银川的黄磬宇小朋友,她的梦想是能够亲手制作一本古书,因此来到北京市武英造办博物馆,在这里,可以参观和体验到中国古代发明中的造纸术和印刷术,以及木版年画、传统古籍线装技术等非遗文化。

木版年画,是中国历史悠久的传统民间艺术形式,到如今已经有着一千多年的历史,而木版年画中门神形象的历史最为悠久,早在中国汉代(公元前202年-公元220年),就已经出现了守门将军的门神雏形。

中国传统的木板手艺分为三步,第一步为勾描,就是先用线描的形式将轮廓勾勒出来,然后粘贴在木板上;第二步为上板,即将勾勒出来的图案反贴在木板上再利用各种雕刻刀具进行雕刻,最后一步就是印刷,按照颜色深浅进行印刷,最后形成一张颜色完整的木板年画。

《中国电视》邀请您关注《艺览吾“遗”——非遗文化寻访特别节目》更多精彩内容:

(编辑:申忻)