【欧洲时报网】皮薄多汁的航西瓜,酸甜可口的高糖番茄,高产香辣的螺丝椒,鲜脆生津的绿健苦瓜,板栗风味口感甜糯的贝贝南瓜……每到夏季果蔬时令季节,位于北京通州的航天育种核心示范基地的人流都会明显增加,各地大农户、种子经销商在科研人员介绍下,穿梭于田地间,挑选心仪的果蔬品种。

基地工作人员在大棚内为大农户、种子经销商介绍果蔬品种。(图片来源:中新社)

中新社报道,走进面积两亩的西红柿大棚,里面种植着170余种航天育种新品,一串串色彩斑斓、大小各异的西红柿密密麻麻垂挂在藤蔓上,粉沙酸甜的航粉高糖、暗红底绿条纹的航彩樱、可剥皮食用的猕猴桃番茄……从果实外形、口感风味到作物产量与抗性,不尽相同,可适应不同地区的种植环境、满足不同人群的口味差异。摘下一颗晶莹剔透的猕猴桃番茄,剥皮后入口酸甜浓郁,果肉似猕猴桃般绵密多汁。

基地工作人员在大棚内通过视频直播介绍“航甜瓜”的长势。(图片来源:中新社)

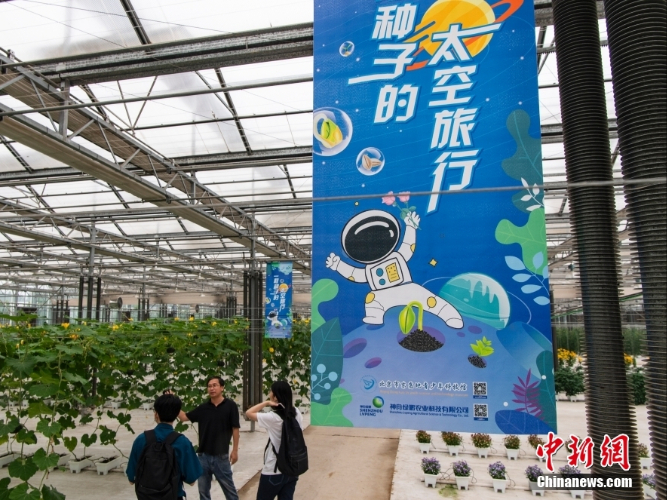

这些品种多样、各具特色的果蔬均是利用“太空种子”培育而成。航天育种产业创新联盟秘书长赵辉在接受中新社记者专访时表示,在太空特殊环境作用下,种子变异周期缩短、突变频率提高,相比地面,能够发生更加丰富的基因突变,为育种专家提供更多有益的变异材料,加速培育新品种。

航天育种产业创新联盟秘书长赵辉接受中新社记者采访。(图片来源:中新社)

中国空间站任务开展以来,神舟十二号、神舟十三号载人飞船先后从太空带回了上千件(份)作物种子、微生物菌种等航天育种材料。其中神舟十三号载人飞船带回的部分种子是由天舟二号、天舟三号货运飞船送上太空的,最长在轨飞行时间达11个月。

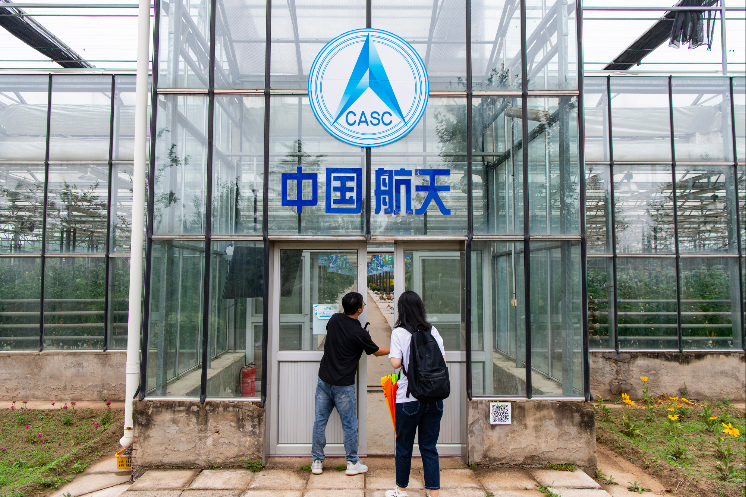

工作人员带领记者进入“太空种子”培育展示大棚。(图片来源:中新社)

“这是我们首次获得长期在轨的实验材料。”赵辉透露说,目前有些种子根据农时已在露地田间播种,有些则在实验室开展相关实验。

从遨游太空、品种选育到进入市场,水稻、小麦、玉米等主粮作物种子,通常耗时8年左右时间才能培育而成,果蔬等园艺作物需3到5年的时间。“想在餐桌上吃到从空间站带回的种子育成的新品种,需要多给育种专家一些时间。”赵辉说。

基地大棚内种植的“猕猴桃番茄”。(图片来源:中新社)

据了解,神舟十二号载人飞船带回的种子已取得初步实验结果。譬如,中国国家植物航天育种工程技术研究中心实验发现,神舟十二号空间飞行任务对搭载返回的两份水稻种子已造成了较显著的生物学效应,预期将产生可观的可遗传变异。

谈及这种变异是否影响安全食用,赵辉表示,借助太空环境诱导植物产生性状变异,是植物自身基因突变的结果,并不涉及外源基因的导入,其本质与植物在自然界发生变异相同,“航天育种的安全性是确定的”,并且航天育种更高的变异概率,有助于解决育种材料种质资源匮乏的瓶颈问题。

俗话说,巧妇难为无米之炊。在赵辉看来,无论采用哪种育种手段,缺少种源创新所需要的基础材料,育种也成了“无源之水,无本之木”,难以形成突破和创新。

中新网报道,未来随着中国空间站建成,定期的发射和返回、舱内外的空间诱变环境、更多的重量载荷,都将为育种研究提供更加丰富的航天资源和保障。由于在轨飞行时间较长,神舟十二号和神舟十三号载人飞船搭载带回的实验材料主要是种子和冻干粉形态的微生物菌种,没有搭载种苗等活体材料。后续实验舱入轨后,空间站将具备在轨进行植物生长实验的条件。

空间植物种植亦是美国、俄罗斯等航天大国的研究重点。据赵辉介绍,不同国家在利用空间环境开展科学研究方面各有侧重,如美国更偏向生物医学、生物科学研究,瞄准在太空建造“会飞的农场”。

伴随深空探测计划的实施,中国也在同步开展相关研究。赵辉说,“将种子带去月球、火星是未来必须要做的”,中国已经提出建造国际月球科研站,人类在月球环境下生存,需要通过植物种植,在封闭空间内打造一个受控生态生保系统,使人能够在类似于地球的生态环境中生活,此前国内已有科研人员进行了模拟实验。

基地内的工作人员正在开展“太空种子”选育研究工作。(图片来源:中新网)

中国追求种子“上天”的同时,亦讲求如何“入地”,关注如何实现种源创新,提高产量、改善品质,丰富人们的“米袋子”和“菜篮子”。赵辉表示,这与中国人多地少的现实、对优质种源的需求等密切相关。

事实上,航天育种产品早已端上餐桌,走进人们的日常生活。赵辉表示,中国自20世纪80年代起,就开始航天育种搭载,取得的成果已得到国际同行的广泛认可。

工作人员为记者介绍“太空种子”培育的果蔬、花卉等作物和植物。(图片来源:中新网)

“航天育种未来在种源自主可控方面将大有作为,能为育种专家提供更多支持,我们不仅要建‘太空农场’,更要顾好地面菜园。”赵辉说。

(编辑:彦宁)