【欧洲时报李璟桐5月18日报道】5月18日是“国际博物馆日”,国际博物馆协会将今年国际博物馆日的主题定为“博物馆的力量”。2022年,新冠肺炎疫情来到第三年头仍未消散,但人们已经找到了疫情下仍能与博物馆互动的方式,从“买盲盒”到“元宇宙”,从“云展览”到“云交流”……人们的生活仍没有与博物馆隔绝。

文创+数字 让互动更奇妙

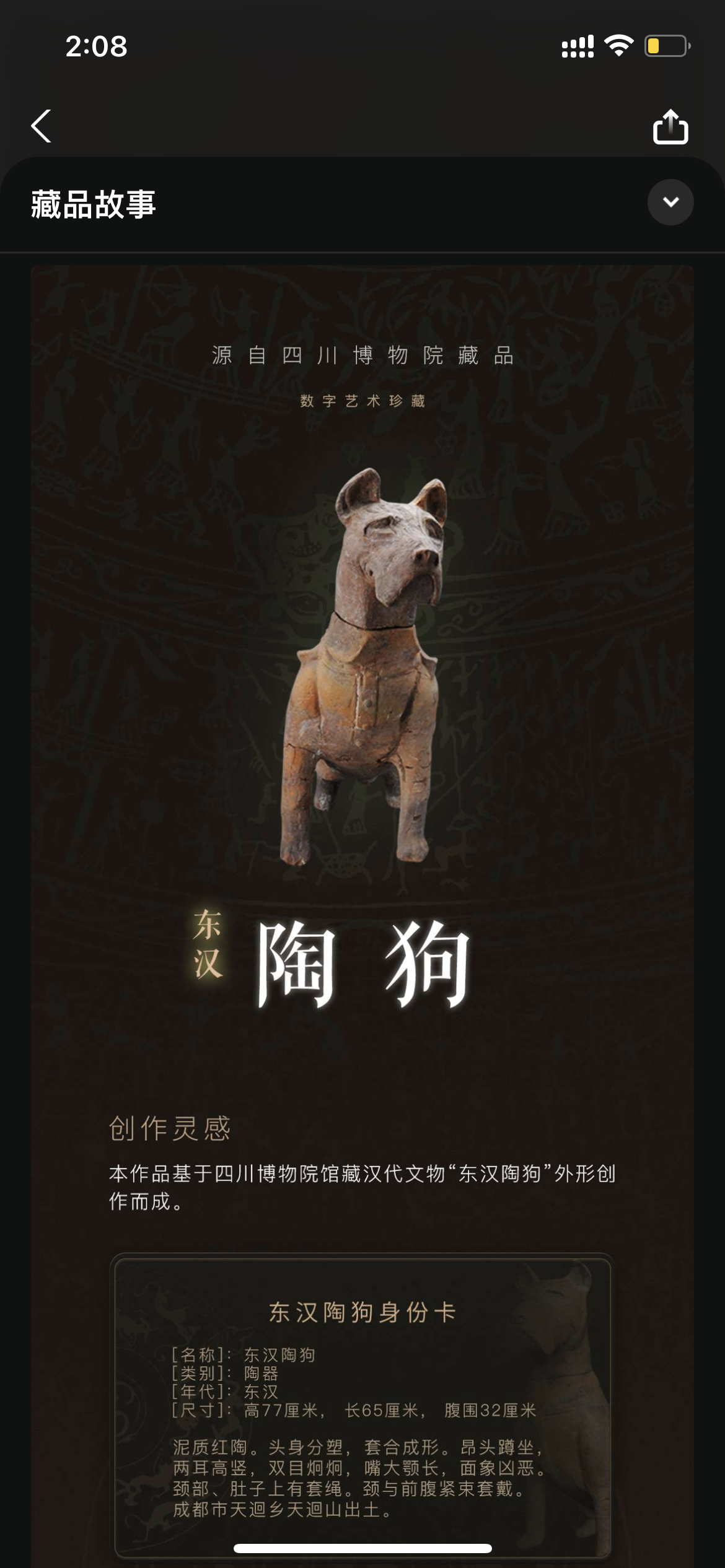

“买陶狗是觉得它像我小时候养的那只德牧犬,”刚步入职场的张恒如告诉记者,今年初,他在“鲸探”APP上买了一个四川博物院创作的数字藏品“东汉陶狗”,原本只想怀念童年宠物的他,被这只胸前和颈部绑着套戴,昂首蹲坐、双耳高竖的红陶小狗所震撼,鉴赏完藏品后“他从元宇宙里感受到了文化浪漫”,从那之后,这个理科男便成为博物馆数字藏品的忠实用户。

东汉陶狗数字藏品。(图片来源:“鲸探”APP截图)

数字藏品同样吸引了爱买博物馆文创、爱逛博物馆的李佳(化名)。仅在大英博物馆的网店,李佳就花费了上千元(人民币,下同),买了“盖尔·安德森猫”系列的空调毯、帆布袋、杯垫等,她说“大英博物馆真是把这只黑猫发挥到了极致”。养了一只黑色宠物猫的李佳对猫咪文创产品毫无抵抗力,“而且这些东西都很实用,送人也拿得出手”。

中国的博物馆也在创意上下了不少功夫。“我应该是最早一批买考古盲盒的人,当时根本想不到后来会那么火!”2019年12月,李佳随手拼单买下了河南博物院的一件考古盲盒。一年后,这个系列的考古盲盒成了中国文创圈的“头号网红”,2021年售出30多万个、销售额达3000万元,还有一批出口到了加拿大。

创意搭上了元宇宙的热潮,科技加持下,博物文创走向“活态”。上个月没抢到英国国家美术馆、波士顿美术博物馆梵高画作系列的数字藏品,成为李佳的一个遗憾,“山西博物院5月20日即将发售的木板漆画我一定要抢到!”

服务+活动 每个人作品都可能成展品

相比博物馆的参观者来说,志愿者对博物馆的情怀更深厚。“现在常规的志愿服务活动基本都停了”,在中国美术馆和中国钱币博物馆担任志愿者的陶思远,十分怀念疫情前每个周末都能泡在博物馆里做讲解服务的日子。

陶思远在进行志愿讲解。(图片来源:受访者供图)

“但是在疫情不严重的时候,中国美术馆针对志愿者开展了很多活动,非常有创意。”陶思远举例,美术馆曾组织给志愿者们举办摄影作品展;还会给志愿者家里的小朋友提供白色的小老虎模型,把孩子们上色后的作品进行展览;在保证防疫安全的情况下,美术馆还曾组织十几个小朋友开展一些公共教育活动,志愿者也可以参与......“志愿者对他们来说不只是服务别人的,他们也在为我们提供服务。”陶思远如是说。

中国美术馆志愿者团队成立15周年摄影展。(图片来源:中国美术馆微信公众号)

直播+连线 足不出户全球看展

“今天首都博物馆的直播是志愿者讲解的”,陶思远关注到,在国际博物馆日这一天,中国民众可看到20多场特别的直播讲解活动。

“我们现在出门不看天,穿啥衣服就看它了。”在河南博物院“豫来遇潮”直播间,河南博物院文创办线下销售经理吴俊华对妇好鸮尊天气瓶进行详细讲解:“透明的鸮尊里有很多絮状的物质,它会随着气温的高低而变化,有时会充满整个鸮尊,有时会隐身不见,很有意思。”

据河南博物院负责人介绍,“豫来遇潮”直播间从去年5月闭馆期间筹办,年底更是建立了20人直播团队在淘宝、天猫直播间每日轮番直播。

在江苏,“博物馆的力量”高峰对话12日在苏州博物馆西馆举行。中外博物馆领域的专家通过网络连线的方式,围绕今年国际博物馆日的主题“博物馆的力量”展开探讨。

大英博物馆馆长费舍尔说,博物馆是一个强大社会的基石,是一个让观众有无限机会进行彼此沟通、联系、辩论、交流和共同探讨的地方。为不同思想的交流、不同观点的碰撞提供了平台,并有助于促成紧密共识。而各国博物馆间的合作,更有助于各国民众启迪心灵、开阔视野。

疫情之下,出国观展变得不那么容易,于是大英博物馆将一些展览“搬到”中国。其实在2021年,苏州博物馆西馆就联合大英博物馆举办联合展览——“罗马:城市与帝国”。截至目前,观展总人次已达45万以上。费舍尔表示,新冠肺炎疫情的影响对全世界博物馆界都是一个挑战,在这种情况下将大英博物馆的藏品顺利运至苏州展出,正是英中两国博物馆间良好合作的典型案例。大英博物馆已和苏州博物馆制订好了未来几年的密切合作计划。他期待未来能与中国博物馆界有着更多的交流与合作。

(编辑:李璟桐)