【编者按】2021年是中国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的起步之年,值此之际,世界旅游联盟联合世界银行和中国国际扶贫中心开启旅游助力乡村振兴新篇章,共同发布《2021世界旅游联盟——旅游助力乡村振兴案例》。通过世界旅游联盟会员单位、中国文化和旅游部、国家乡村振兴局、各省级文化和旅游部门等,多渠道广泛征集相关案例。根据可量化的效果、创新性、可复制性、积极的社会影响、可持续性和提交材料质量等标准,最终确定50个典型案例。本报编选出这些案列,陆续刊载。

【浙江丽水市景宁畲族自治县大均乡:文旅融合绽放“五朵畲花”】

挑战与问题

浙江省景宁畲族自治县大均乡面积86平方公里,森林覆盖率89%。大均乡民族风情浓郁,自然景观秀丽,历史文化悠久,但是由于地处浙西南山区,交通等基础设施滞后,旅游资源开发程度较低,年轻劳动力大量外出务工,甚至一度出现“空心村”现象。如何壮大农村产业基础、吸引年轻群体回流、激活乡村振兴,成为大均乡发展所面临的难题。

措施

传承古风古韵。大均乡5个行政村中,现有省级历史文化古村落重点村1个、一般村2个。为加强对自然景观和文物古迹的保护,大均乡坚持修旧如旧,投资1900余万元(人民币,下同)开展历史文化古村落建设。充分利用古村、古宅、古道、古树等资源打造有品质的景观,充分开发利用大均古街,将其打造成为“中国畲乡之窗”景区的核心景点,让古风古韵成为大均乡的金字招牌。

坚持村景融合。依托各村资源优势,按照“一村一品”进行村庄规划,还原农村“看得见山,望得见水,记得住乡愁”的本色,成功打造三杆大均、水韵泉坑、田园伏叶、畲寨李宝、古驿新庄“五朵畲花”齐绽放的局面。目前,全乡5个行政村中,已建成大均村、李宝村、伏叶村三个3A级景区村。

联动串联景点。大均乡距县城13公里,为进一步完善交通圈,开通专班公交,每日在县城和大均乡之间往返28趟,以满足游客和当地居民的出行需要。此外,还有畲乡绿道从县城延伸至大均泉坑村,有效串联起了景宁县城、凤凰古镇、畲乡之窗景区等区块,形成美丽小环线,游客可利用公共自行车、观光游览车等绿色交通工具沿绿道骑行游玩。

引导民宿迭代升级。大均乡创新民宿发展模式,全面提升民宿产业的核心竞争力,打造大均乡“品质旅游,民宿担当”这一金名片,走出了一条从无到有、从弱到强、从俗到精的嬗变之路。伏叶村民宿农家乐产业完成了从“食在农家的1.0版本”到“有文化有内涵的3.0版本”的三次升级。

开发畲族特色业态。以国家级非物质文化遗产项目畲族婚嫁体验为核心,定期举办农民畲歌赛、梅山西瓜节、伏叶民族乡村百花大会、畲族渡亲节、洗井泼水节、彩虹跑、花园跑、中国畲乡国际铁人三项赛等畲族传统民俗活动;为游客增设民族书屋、畲画馆、畲药馆、畲族服饰体验馆、畲绣馆、畲茗工坊等文化场馆和工艺品游购馆。

发展特色水域经济。立足优越水环境,积极打造浮伞漂流、天然沙滩烧烤、露营目的地等休闲游基地,推出泼水节、冬泳联赛等品牌亲水活动,深度开发水上瑜伽康养、桨划游船体验等项目。以涉水救援业务培训为载体,成功吸引IRIA国际搜救教练联盟急流救生训练基地、省消防应急救援基地落户大均,成为全国四个水域救援培训基地之一。

成效

民生保障、百姓安居。大均乡强力推进危旧房改造工作,完成畲乡之窗4A级景区提升,实现村村饮用水安全,推进垃圾分类,全面完成厕所革命。大均乡实现了乡村的美丽蜕变,民众和游客满意度不断提升。

集体增收,百姓致富。大均乡2020年5个行政村全年实现村集体经济总收入182.33万元,较2014年增长169%。农村人均可支配收入25377元,较2014年增长132%。2020年全乡接待游客148.12万人次。

文旅支撑,产业兴旺。大均乡现已形成以文旅产业为支柱,以水域救援产业、精品研学产业为补充的生态产业集群。

大均乡产业振兴和畲乡之窗效应已经初步显现,先后入选“省级旅游风情小镇”“浙江省AAAA级景区镇”等。

【广东茂名市高州市根子镇元坝村:丰富完善荔枝特色产业链】

广东茂名市高州市根子镇元坝村。(图片来源:本文图片均自欧洲时报英国版)

挑战与问题

广东省茂名市根子镇元坝村地处粤西山区,下辖12个自然村,有519户2522人,地处大唐荔乡核心区——世界上最大的连片荔枝林中心地带。该村始建于东晋年间,是岭南道教先驱、东晋名医潘茂名行医制药之地,有木偶戏、山歌、粉皮、豆饼角等诸多非物质文化遗产留存至今。但元坝基础设施落后,荔枝成熟时,自驾来采摘的游客多,因缺少停车场,道路窄,导致车辆乱停乱放,交通阻塞;产业结构单一;三是民众发展意识不强,思想守旧,对农村的发展缺乏前瞻性。

措施

发挥党员作用。为更好地推进乡村振兴工作,元坝村对全村74名党员进行精准管理,坚持“因地制宜、按需设岗、人岗相适”原则,带动民众积极投入乡村旅游业和其他产业的发展。例如村组织员培训村民学会电商销售,创新开展“荔枝+订制”扶贫带货活动,吸引消费者现场订制村中贫困户的荔枝树,实现荔枝预售。

打造荔枝品牌。元坝村被列为广东省特色农产品优势区,其生产的白糖罂荔枝、储良龙眼、桂圆肉均为国家地理保护标志产品;全村有3种产品为全国名特优新农产品;村内注册商标8个,分别为“蒸姑娘”“树鲜森”“好利皇家”“果滋佳”“绿滋佳”“绿礼坊”“绿美农”“绿滋山庄”;打造了“根子贡荔”“根子有荔”“蒸姑娘”等根子元坝特色品牌;设计有冷链包装箱7款。实现了整村产业“统一技术、统一加工、统一品牌、统一宣传”四个统一。

提升荔枝产业。元坝村大力培育发展农业龙头企业和农民专业合作社,发挥联农带农作用,推动荔枝生产、销售、品牌打造提档升级。深入推进“三变”改革,通过“龙头企业+农民合作社+专业户+农民”模式,大力发展荔枝标准化种植、深加工、仓储、物流、电商等环节。

整治乡村环境。元坝村通过召开村民代表会议、村级“大喇叭”宣讲、入户动员等方式,因地制宜首创了“小三园”模式,即:发动村民利用清拆后的空地种植时令蔬菜、栽花种草或种植小果树,打造小花园、小菜园、小果园。扩改公路6公里,新建双车道水泥路3.5公里,新建停车场8个。

成效

元坝村以6公里的荔乡景观大道和4公里的根子河碧道为主轴,将整村打造成为极具岭南乡村风貌的甜美荔乡,拥有根子河碧道、红荔胜境、水墨桥头、初心广场等诸多特色景点,凭借独有的自然和文化景观吸引国内外游客前来参观。2020年,该村接待游客超100万人次,荔枝季逢周末,每天接待游客超3万人次;各类产业总产值约3.8亿元,农民年人均纯收入5.8万元。元坝村已获得国家森林乡村、首批广东省美丽乡村精品线路、茂名市乡村振兴“精彩100里”的精华所在地、广东省十大美丽乡村等荣誉,已成为茂名市乡村振兴的“样板村”。

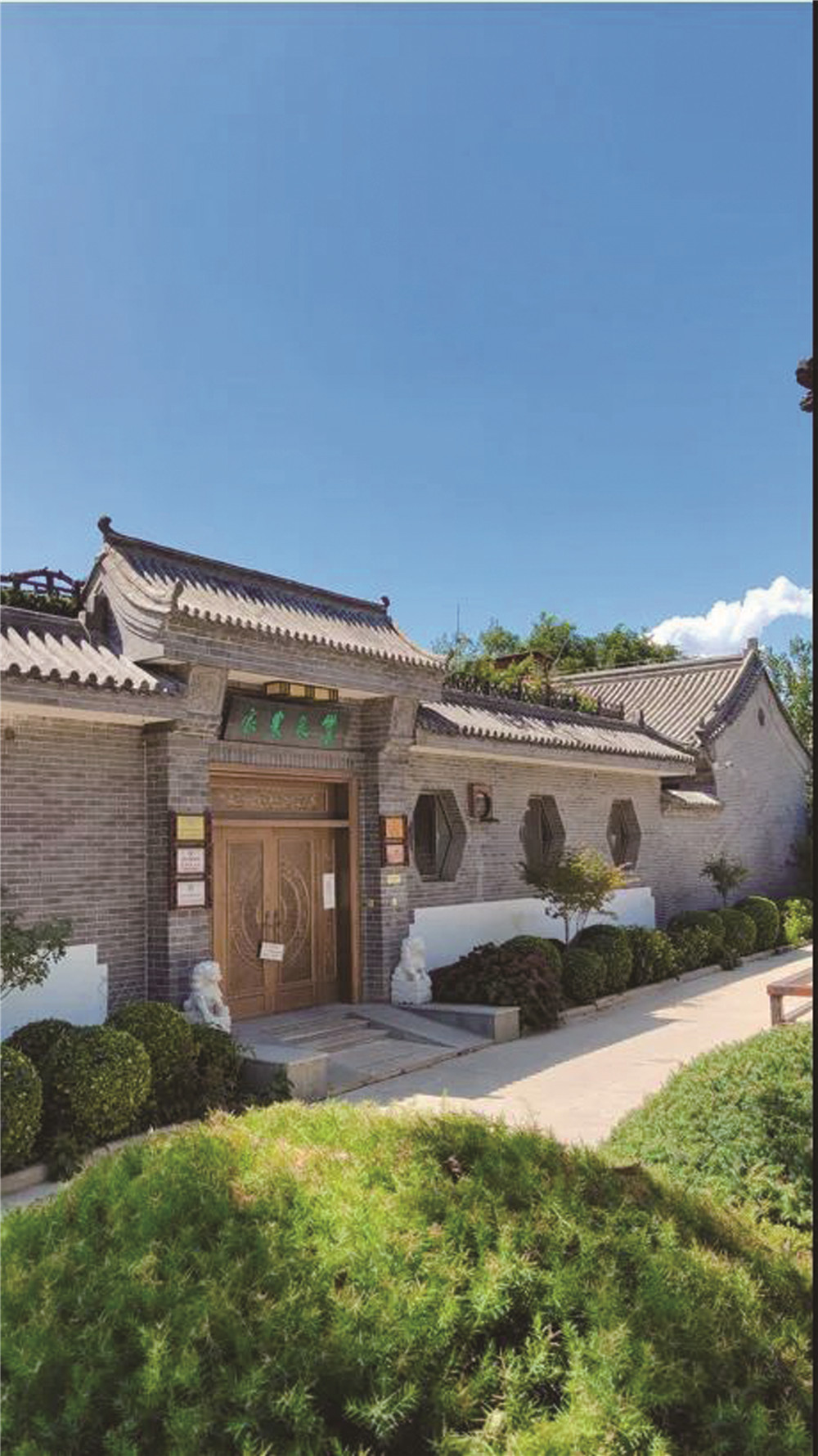

【山东济宁市泗水县龙湾湖乡村振兴示范区:新型合伙人机制激活乡村文旅新业态】

挑战与问题

山东省济宁市泗水县龙湾湖乡村振兴示范区规划面积7.9万亩,辖南仲都村、东仲都村、夹山头村等18村,现有3,576户12,255人。示范区内林木覆盖率达54.7%,龙湾湖水面7,500亩,山清水秀、生态较好。但长期以来,生态资源利用不足,村民参与乡村新业态开发的积极性不高,缺少将绿水青山转化为绿色发展的思路和办法。

措施

打造“文创小街”。由村集体牵头,盘活农村闲散宅基地,以租赁形式对房屋进行统一改造,引入等闲谷艺术粮仓等文旅项目,打造具有创客集聚功能的“文创小街”。引入“花筑”等品牌民宿,借助外来优质资源丰富乡村旅游业态。利用当地文化匠人和设计师资源,开展柳编、工艺品制作等培训活动,带动当地农户加盟运营。

创建文创院落。持续开展乡村人居艺术环境提升行动,通过创建文创院落集群,打造新型乡村空间,将乡村生态与创意艺术有机融合,大大提升了乡村气质形象。培育研学旅行产品业态,改造原有民居,建设创客研学基地,打造了龙湾书房、鲁班记忆木工坊、陶艺工坊等创客空间,实现创意活动与艺术村居的深度融合。

创新“乡村合伙人”机制。建构了“基础合伙人—成长合伙人—核心合伙人”晋升机制,进而形成“合伙人招合伙人,合伙人招项目,项目招合伙人,项目衍生项目”的人才与产业联动机制,全面激活乡村人才集聚体制,落地业态40余个,为当地筹集各类资金2.5亿元,带动直接就业300余人。

创新“乡村合伙人”机制。积极推进乡村文化振兴,示范区建设乡村儒学讲堂,开展以孝文化学习为特色的儒学讲解活动,并形成常态化机制;建设了集课堂教学、实践教学、案例教学于一体的泗水县初心学院,打造符合山区特色的教学课程体系,助力乡村文化振兴。

成效

集体经济显著增收;民生状态明显改善;环境保护成效显著。龙湾湖乡村振兴示范区获批“中国乡村旅游创客示范基地”“全国乡村旅游重点村”,入选“山东省美丽村居建设省级试点”“山东省政府乡村振兴联系点”等,逐步形成独具特色乡村文旅新业态发展的集聚区和示范区。

【贵州黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇龙山社区:丰富旅游业态 打造文旅品牌】

贵州黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇龙山社区。

挑战与问题

龙山镇龙山社区位于龙里县西南部,距龙里县城2.5公里,西进省会贵阳21公里,耕地面积1313亩,全村有农户667户2404人,其中苗族、布依族等少数民族人口占总人口的40%左右。龙山社区交通便捷,自然资源丰富,少数民族的节日、服饰、习俗等文化事项传承和保护得较为完好,如布依山歌、花灯戏、苗族斗鸡舞、苗族挑花刺绣等。但龙山社区当地民众都以传统的种植业为生,能有效利用自然和人文景观的旅游项目尚开发不足。

措施

完善基础设施,提升公共服务。社区政府2016年启动乡村田园式旅游景区建设,不断对旅游基础设施、交通等加大投入,包括河道治理、村庄、城市主干道建设,以及大型停车场、古建景观楼阁、观光旅游等项目建设。目前龙山社区经过改造,有民宿客栈、农家乐、五星级酒店;建成旅游观光步道、骑行步道;停车场4个,有城市公交直达;邮电通信、环保等设施也已实现全覆盖。

引进龙头企业,打造文旅品牌。龙山社区依托良好的区位优势,通过政府引导及基础设施建设,撬动企业进驻:引进贵州森鸿置业发展有限公司投资建设龙门镇武侠文化小镇,引进贵州龙里赶乡场置业有限公司投资建设莲花赶乡村项目,引进贵州云龙旅游集团投资建设龙里水乡旅游生态城。龙里水乡旅游生态城自2020年9月开业以来,引进大型文旅品牌《龙乡水里·贵秀》,引爆龙里旅游,带动周边农家乐、民宿快速发展。同时社区建成莲花湿地公园、“云从飞瀑”网红打卡地、美丽乡村厉家庄、省级甲级乡村旅游村寨坝上村等。

丰富旅游业态,助力脱贫攻坚。龙山社区依托便捷的交通区位优势和周边丰富的文化旅游资源,围绕“吃、住、行、游、购、娱”,重点打造集休闲度假、娱乐观光、民俗体验、文化传承、宜居宜游宜业等于一体的乡村旅游示范点。龙山社区依托丰富的传统文化,于每年的“三月三”、“四月八”、“六月六”、端午、重阳等当地少数民族比较重视的节日及节日期间举办歌会、舞蹈表演、徒步登山等活动,开展民俗展演,弘扬和传承传统文化;村民自办农家乐、民宿;特色旅游重点项目陆续落地及建设,社区旅游业态不断丰富,已经成为全省旅游的重要承载地。

成效

通过活动聚人气、引人流,近年来,龙山社区累计接待游客400余万人次,旅游综合收入3000余万元,村民年人均收入逾19000元,带动全社区61户194人脱贫致富。通过乡村旅游助力,使得龙山社区成为“生态美、产业兴、百姓富”的美丽乡村。

【湖南张家界市武陵源区:“世界自然遗产旅游+”的脱贫之路】

湖南张家界市武陵源区。

挑战与问题

武陵源区位于湖南省西北部武陵山脉中的张家界市境内,1988年5月经国务院批准设立为县级行政区,总面积397.58平方公里,其中核心景区217.2平方公里。建区初期,由于自然、历史、文化等各种因素,全区5万多人口大多在温饱线上挣扎。1992年,联合国教科文组织将武陵源作为中国首个“世界自然遗产”列入《世界遗产名录》。武陵源区以此为契机,开始大力发展旅游业,走上了乡村振兴之路。

措施

绘就产业发展新蓝图。武陵源区投入财政产业扶持资金逾1.5亿元,调动特色民宿、农家乐、农业龙头企业、农民专业合作社、文创企业等带贫主体的积极性,撬动社会投资逾30亿元,通过打造武陵源峰林峡谷特色民宿体验区和实施“一县一特”“一乡一业”“一村一品”“一户一产”等带贫项目,培育带贫主体强劲的造血功能,确保贫困人口真正脱贫。

发展乡村旅游。抓住乡村旅游“点、线、面”布局,通过推出乡村旅游精品路线和特色民宿,为当地农民提供“家门口就业”的机会,确保了旅游产业发展红利有效释放、真金白银尽快“落袋”。

发展农业产业。将创新产业扶贫模式融入“创建湖南省农村一二三产业融合发展示范县”之中,建成鱼泉贡米、天子山剁辣椒、湘阿妹菜葛、武陵源头茶叶4个省市级产业园,培育发展省级农业龙头企业1家、市级农业龙头企业11家、农民专业合作社76家。龙头企业产业链融合、农业功能融合、农业渗透融合走上良性轨道,带动建档立卡贫困户大力发展优质水稻、精品果蔬、绿色茶叶、特色养殖等扶贫农业产业。

发展文创产业。走“文旅融合发展,产业带动扶贫”的特色路子。投入扶贫资金491万元引进乖幺妹土家织锦产业,其产品涵盖艺术品收藏、居家装饰、服装、服饰和实用类产品600多种,申请专利122件。投入扶贫资金410万元引进扶持熊风雕塑产业做大做强,在索溪峪街道双文村打造大湘西第一个兼具人文历史价值、民俗风情的雕塑公园,解决脱贫户的务工就业问题。

健全发展机制。武陵源区建立健全“全域旅游+扶贫”“四跟四走”产业扶贫带动机制,“劳动务工型、土地流转型、订单收购型、入股分红型、种养托管型、合作帮扶型”等产业帮扶模式得到广泛运用,产业扶贫变输血为造血,贫困户和村集体长期获得产业发展红利。各村级组织在农民自愿的基础上,采取反租倒包、租赁承包、土地入股等多种形式流转土地,发展特色民宿、旅游店铺、特色产业,增加村级集体经营性收入;依托项目优、发展快、前景好的产业主体,以土地使用权等资源形式参股,增加村集体股份合作收入。

成效

2016年,武陵源区率先在湖南省整区脱贫,2017、2018、2019连续三年持续巩固,武陵源区旅游扶贫之路越走越宽广,民众最大限度地享受到旅游发展的红利。武陵源区充分利用世界自然遗产资源大力发展旅游产业,将产业扶贫与精品景区、特色城镇、美丽乡村“三位一体”的全域旅游进行高质量融合,成为“国家首批全域旅游示范区”,每年带动农民增收逾4亿元。

【天津蓟州区穿芳峪镇小穿芳峪村:“小穿乡野公园”发展模式】

天津蓟州区穿芳峪镇小穿芳峪村。

挑战与问题

天津市蓟州区穿芳峪镇小穿芳峪村是典型的半山区,地形地貌条件较好,风景秀丽,全村共有农户82户274人。小穿芳峪村地处山区,山多地少,农业生产率低下,且产业单一,缺乏特色产业。村庄基础设施差,环保意识弱,经济落后,是有名的穷村。

措施

制订发展规划。为确保历史文化与现代文明实现良性对接,小穿芳峪村制订了“一园、二景、四板块”的文化强村规划,即:打造全景式乡野公园,建设卧牛山和望牛岭两个风景区,整体推进民俗民宿、现代园林、乡村景区和节庆活动四个旅游板块的融合。

确定发展模式。为提升产业竞争力,小穿芳峪村确立了“集体+公司+农户”的发展模式,成立了股份有限公司。一是将村民的土地流转到村集体,二是盘活村民宅基地,村民用农地和宅基地入股,村集体统一规划,公司统一经营,实现了由小农经济向规模化发展的转化,壮大了集体经济实力。

发展特色民宿。在占地600亩的乡野公园内建设了11栋房车基地及4栋邵窝(陕北窑洞)、1座云杉餐厅,打造了集餐饮、住宿、会议、婚庆等服务于一体的乡村文旅全产业链。全村还建成精品徽派四合院(民宿)17户(包院),目前还有7座精品民宿正在建设中,村内发展风格统一的民宿,分散经营,统一监管。

建设特色农业。将土地规模化经营作为改革突破口,将全村土地全部流转到村集体,成立种植专业合作社,统一栽植高收益的白蜡等优质苗木,发展景观植物培育、生态农产品种植。这样一来,不仅让特色农业具备了观赏和体验功能,还借助于现代物流手段发展出定制化的配送服务,既增加了旅游活动的维度,又为传统农业拓宽了市场。

举办节庆活动。利用冬季的特殊天气条件,依托小穿乡野公园的场地优势和综合服务能力,秉承绿色健康发展理念,以特色乡土文化为核心,开展冰雪旅游活动。具体包括五个部分:一是冰雪景观展示;二是魔幻灯光夜景;三是冰上游乐活动;四是特色食宿与休闲娱乐;五是特色乡村文化展示与体验。通过这些活动,突破冬季乡村旅游活动单调匮乏的瓶颈,为游客带来冬季冰雪活动的快乐体验,为本地乡民带来有品位的年节文化活动,扩大优秀地域文化的社会认知,增加小穿乡野公园的活动内容与范围,提高“小穿旅游”的品牌影响力,增加小穿乡野公园及区域内民宿业的冬季经营收入,实现乡村旅游的全时、全景式发展。

成效

小穿芳峪村的年人均收入,从2012年的8400元增加到2020年的4.01万元;村集体收入,也从2012年的0元增加到2020年的100万元。该村先后被评为“全国休闲农业与乡村旅游示范点”“全国美丽宜居乡村”“国家级AAA旅游景区”“中国美丽休闲乡村”“天津市美丽宜居乡村”和“全国乡村治理示范村”。

(编辑:文耕)