【编者按】2021年是中国巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的起步之年,值此之际,世界旅游联盟联合世界银行和中国国际扶贫中心开启旅游助力乡村振兴新篇章,共同发布《2021世界旅游联盟——旅游助力乡村振兴案例》。本报编选出这些案列,将会陆续刊载。

【贵州黔南布依族苗族自治州荔波县朝阳镇洪江村:艺旅融合探索乡村扶贫新路径】

挑战与问题:深度贫困村 缺乏活力和创新

欧洲时报英国版报道,贵州荔波县洪江村全村共有9个自然寨,2014年洪江村在册精准贫困户168户651人,贫困发生率29%,是一个典型的深度贫困村。洪江村基础建设薄弱,村庄环境脏乱、村庄道路狭窄,村里资金短缺,无法改善基础条件。洪江村地貌大多以山地、高山为主,耕地面积少,全村耕地面积仅有924亩,人均耕地面积不足1亩,农业机械化产业化难度大,大部分山地荒坡不适宜种植果林经济树种,村民收入来源主要以务工为主。因大量劳动力外出务工,村内剩下老弱病残留守,缺乏活力和创新,是真正的“空心村”。留守老人大多思想观念老旧,难以接受新思想观念,拒绝学习新思想和新事物。

措施:激活闲置破败老房 引入艺术家工作室

洪江村围绕荔波县全域旅游发展战略,结合村落资源提炼出了“非遗洪江、艺术洪江、匠人洪江、生态洪江”的发展定位思路。

“废旧房”变“文创房”。利用村落闲置、干栏式建筑,结合“民宿”“集体建设用地试点”等政策,邀请美国、西班牙、瑞士和中国各地的艺术家来到洪江,对复建老房进行艺术工作坊兼居室改造,全面激活闲置破败老房。目前,已收储老房屋及宅基地使用权81宗,宅基地面积1.86万平方米。入驻洪江的艺术家有88人,其中以认养30年方式入驻的有11位,以有偿使用方式入驻的有77位,使艺术和乡村在洪江发生了奇妙的“化学反应”。

“闲置地”变“生财地”。充分利用黔南州农村集体建设用地使用权制度改革试点村政策,积极探索集体建设用地有偿使用和农村宅基地退出补偿机制,提高土地利用率。目前,村委会已收储废旧房屋和宅基地103宗,引进哈尔滨显著医生集团,与洪江村集体经济富洪实业有限公司合作建立洪江康养基地,激活洪江自然资源。

“贫困户”变“示范户”。按照“支部+公司+农户”的产业扶贫推进模式,聚焦贫困户,坚持在推动产业兴旺过程中推进“志智”双扶,把贫困户培育成脱贫示范户。引进企业发展蔬菜、金线莲、大蒜、蚕桑等产业850亩,全村187户群众在土地流转中受益。组建房修复队7支80人,其中贫困户48人,每天每人200元(人民币,下同)务工费,月人均收入逾3000元。艺术家工作室提供房屋保洁、安保等就业岗位逾70个。

“空心村”变“网红村”。着力推进文艺扶贫试点建设,主动保护和传承民族文化、乡土文化资源。著名艺术批评家贾方舟、当代艺术家李向明、中央美院艺术家崔国泰等来自国内外的艺术家,齐聚洪江进行艺术创作,村中先后举办“中国—东盟教育交流周之2020洪江论坛暨洪江当代艺术邀请展”“写生中国走进洪江”“国际动漫走进洪江艺术展”等大型艺术活动,中央、省及州媒体平台已报道100余次,先后吸引美国、法国、德国、瑞典等国内外艺术家到访,实现了生态经济和文化经济的融合发展。

成效:传统村落遗存的艺术活化起来

洪江村的探索与坚持,有力推进了农村文旅产业经济的发展。近年来,洪江村年接待游客7万人次,旅游年收入300万元,旅游带动村民就业173人,基本建成15个艺术家工作室、46家民宿客栈,2020年已实现全村脱贫。艺术家进驻后,与原住民共同生活,逐步加强互动、彼此滋养,重塑传统村落的人文价值观和产业链,让洪江村传统村落遗存的艺术活化起来。随着艺术家的入驻及结合当地土布文化的布艺培训班的开设,洪江的旅游产品由单一的山水风景,转向以多元的文化支撑为主,现今群落式的洪江布依族干栏式建筑风貌,如艺术交流中心、土语南居艺术活动广场、雁西书院文艺交流中心、小梅摄影写生馆、国泰当代美术馆等,已成为洪江的一道风景线。

【四川阿坝藏族羌族自治州九寨沟县:全域旅游促进乡村脱贫奔小康】

四川阿坝藏族羌族自治州九寨沟县云雾自然景色。(图片来源:本文图片均自欧洲时报英国版)

挑战与问题:过度依赖旅游单一业态

九寨沟是中国重要生态屏障和水源涵养地,属于川滇森林及生物多样性保护国家重点生态功能区,是四川省第二大林区,森林覆盖率达58.65%,森林植被覆盖率73.78%。然而与此同时,九寨沟县也是四川88个贫困县之一,是“三区三州”深度贫困县,是四川省脱贫攻坚“高原藏区”的主战场。九寨沟的旅游业过度依赖于九寨沟风景区,如何打破单一业态、单一景区的模式,如何借助旅游消费转型升级倒逼供给侧结构性改革,让更多困难群众享受到旅游业发展带来的红利,便成为九寨沟县探索的方向。

措施:“旅游+”以全域旅游为方向

推进景区景点建设。对照省级旅游扶贫示范区创建标准,打造12个旅游扶贫重点村,落实停车场、旅游漫道、旅游厕所、观景台、农副产品销售点、游客接待中心等旅游基础服务设施的“六小工程”项目建设。目前,九寨沟县已成功创建“四川省旅游扶贫示范区”,6个“四川省旅游扶贫示范村”、107户“四川省乡村民宿达标示范户”,初步形成“一核多点”彼此带动的全域旅游格局。

推动农旅产业融合。实施“九寨沟+”品牌培育计划,明确双河镇河坝村和罗依坝村、白河乡太平村、勿角镇苗州村、黑河镇达舍寨村、南坪镇双龙村5个农旅融合示范园为九寨沟县现代农业产业融合示范园区。着手打造大录乡油菜大地景观基地和黑河镇七里村甜樱桃采摘园。

促进手工旅游发展。充分挖掘县域内特有的饮食文化和手工技艺,探索旅游产品订单式加工模式,引导九寨祥巴、阿布氇孜、奉巫餐饮等公司共同打造旅游商品研发基地,发掘特色旅游商品;培育旅游商品企业和品牌,开发“小九九”系列文创产品180多种;定向选择200余名贫困群众派发旅游商品生产订单,持续带动其增收。

培育发展旅游服务产品。依托九寨沟景区的优势资源,全县共开业藏(农)家乐39家。发挥乡村旅游发展优势,成功将罗依乡九寨庄园建设成为“四川省乡村旅游创客基地新业态示范品牌”,实现经济收入40余万元。间接带动贫困人口参与就业900余人。

打造旅游精品线路。立足“全域九寨”深度游工程,成功推出全域九寨休闲度假游线路。在九环沿线设置以游客体验为主的水果采摘点,推动九寨环线旅游由景点旅游向串珠式全域旅游、由传统观光游向“旅游+”综合立体游的转变。

成效:引进项目20余个 协议投资近200亿元

九寨沟县依托全域旅游走上了致富路,2019年,九寨沟县累计接待游客185.51万人次,实现旅游综合收入17.6亿元。2020年,全县通过旅游脱贫人数逾5500人,占全县脱贫总人数的97%。目前,九寨沟县已成功引进项目20余个、协议投资近200亿元;全县共有星级酒店11家、非星级酒店88家,乡村客栈700余家,带动数万人就业创业。

【西藏林芝市华侨城:南山国际汽车营地助力乡村振兴】

西藏林芝市华侨城汽车营地。

挑战与问题:当地产业缺少龙头企业支撑

产业结构单一、村民增收渠道少,是西藏林芝市贫困的主要原因之一。林芝虽在农畜产业上有所发展,但受制于规模小、缺少龙头企业支撑、市场对接差、抗风险能力差等原因,产业发展困难重重。其次,贫困家庭面临着文化素质低、生产技术缺乏等问题,直接导致家庭贫困。

措施:利用资源特色 创造脱贫契机

精准扶贫,帮扶到户。以低收入群体、有劳动能力、有开发条件的低保户为主要对象,以改善民生、增加贫困人口收入、增强贫困人口自主发展能力为主线,村委会联合当地政府和驻村工作队,选择最需要帮扶的贫困户,结合当地村民的实际经济情况,有针对性地在营地入口的农田上进行青稞种植。双方协商进行收益分成,稳定村民经济来源。同时,营地还向游客展现了当地工布藏族农耕生态的原始风貌。

科学规划,突出特色。华侨城以企业的大力支持为后盾,将贫困户“靠山吃山、靠水吃水”的传统思想与林芝的资源特色结合起来,为其摆脱贫困创造契机。林芝华侨城通过《汽车主题公园旅游总体规划》,对项目的远期(“一带一路”)、中期(环湖战略)以及近期(空间站战略)进行规划,与周边村庄联动,利用村庄特有的资源,形成旅游环线,配合当地政府发展环多布湖全域旅游,真正做到“靠山吃山、靠水吃水”,带动了当地经济发展,通过产业扶贫实现了可持续发展。林芝华侨城南山国际汽车营地自试营业以来,通过全新人文旅游目的地的打造,增加了新的人文景点和住宿设施,丰富了当地的旅游资源和接待设施业态,成为林芝旅游形象的标志。它改善了当地旅游环境,带动了周边旅游经济的发展与产业升级,已经成为川藏线上冉冉升起的崭新旅游目的地。

成效:产业生态链不断丰富

林芝华侨城南山国际汽车营地作为扶贫项目之一,本着“取之于民,用之于民”的理念,从藏文化中来,到藏文化中去。作为近年来新兴的旅游业态,其以高体验性和与当地环境的高互动性,实现了汽车露营地产业与自驾游行业以及当地经济社会发展的共荣共生,促使林芝产业生态链不断丰富。

林芝华侨城南山国际汽车营地还通过提高成人文化素质和生存技能,达到扶志扶贫的目的:帮助村民在“家门口”就业,有效解决了40户家庭的就业问题;为员工提供系列专业化技能培训,以助其适应营地的工作标准和现代化社会对人才的素质要求。目前,汽车营地项目共有员工40位,其中藏族员工13位(包含多布村村民7位、西藏籍大学生6位),其他少数民族(侗、白、彝族)员工3位,少数民族员工人数占营地总人数的40%。

【云南大理白族自治州剑川县沙溪镇:全域旅游助力乡村振兴】

挑战与问题:古镇保护与发展间矛盾渐显

云南大理白族自治州沙溪镇是一个以白族为主,汉、彝、傈僳族共居的少数民族聚居镇。下辖14个行政村、49个自然村、76个村民小组。随着古镇旅游环境的提升,古镇保护与发展之间的矛盾逐渐显现,古镇管理的难度加大。另外,古镇旅游产业开发不足,依然以住宿餐饮为主导,文旅、体验式产业发展缺乏后劲儿,文化内涵优势和民俗体验特点尚未充分发挥其效能。

措施:实施传统村落保护工程 创建特色小镇

坚持规划引领。始终坚持规划先行,瞄准“世界一流、中国唯一”的发展目标,以人为核心、以产业为支撑,科学编制特色小镇发展规划。坚持风貌保护。在保护和保留乡村风貌、乡村文化、历史遗存、田园风光的基础上,突出沙溪特色,坚持修旧如旧,修复了一批白族民居、街道和四方街广场,完成了对古戏台、兴教寺、东寨门、南寨门、老马店等代表性古旧建筑的修复,实施传统村落保护工程,古镇风貌、配套功能、田园风光不断彰显。深化与瑞士相关方面的合作,加强“人文沙溪、生态沙溪、智慧沙溪”建设,使沙溪古镇白族建筑、古镇风貌得到有效保护,同时把古旧建筑修复经验、理念推向世界。坚持生态优先。合理界定沙溪古镇人口、资源、环境承载力,科学开发旅游文化资源,不突破生态红线,不侵占基本农田。强化“一水两污”基础设施建设,建成日处理500立方米的集镇污水处理厂、生活垃圾转运中心,逐步实现污水、生活垃圾100%收集和无害化处理;加强镇区美化绿化,推进绿地面积、水域面积建设。坚持企业主体。沙溪古镇采取“1+N”模式推进,确定广东奥园文旅集团有限公司为沙溪古镇特色小镇的投资主体,双方成立平台公司,共同投资经营沙溪古镇。与此同时,开启特色小镇社会投资项目建设,一大批有情怀、有实力的社会企业参与建设,从而使沙溪古镇投资以“1+N”的模式推进,累计吸引国内外个体投资者786户,建成客栈258个、饭店118个。坚持资源整合。探索活化利用“空心村”、众筹参与乡村建设的投融资路径,分别与多家企业合作开展黄花坪“空心村”活化利用试点、田园综合体试点、老粮库改造利用、北龙村庄房开发利用等项目,高效整合各方资源,努力形成推进沙溪古镇建设的强大合力。

成效:各类企业入驻 宽带普及率达95%

自2017年1月1日以来,通过特色小镇的创建,引入15家各类企业入驻,固定宽带家庭普及率、移动宽带用户普及率达95%,生活垃圾收集处理率达95%,生活污水收集率达80%,特色民宿客栈床位数逾1300个,且各项工作逐步由小镇核心区向周边的四联、东南、沙坪、华龙、灯塔、石龙等村辐射。旅游从业人数逾5000人,年接待游客由2016年的13.9万人次增加到2019年的117.793万人次,旅游社会总收入也由2916万元增加到15.33亿元。2020年,实现居民人均可支配收入10686.72元。

【山东临沂市兰陵县卞庄镇代村:“农文旅”三位一体构建乡村振兴“共同体”】

山东临沂市兰陵县卞庄镇代村古镇。

挑战与问题:经营零散 资源潜能挖掘不充分

山东临沂市兰陵县代村有1700多年的历史,现居住人口1万多人,村域面积3.6平方公里,经营土地10000亩。20世纪90年代,代村是出了名的“散、乱、差”村,村集体负债380多万元,人地不均、零散经营。代村旅游业起步较晚,统筹规划薄弱,现有资源潜能挖掘不充分,未能有效“串联”,旅游线路较为单一,且服务理念、服务意识、服务质量等供给层面与游客需求间存在一定差距,旅游业发展滞后,农民收入普遍较低。

措施:打造农田景观 发展夜游经济

科学擘画,全力推进建设。2006年,《山东省苍山现代农业示范园总体规划》编制完成;2012年,《兰陵国家农业公园旅游总体规划及重点项目控制性详细规划》编制完成。这些都为代村发展指明了方向。迭代升级,壮大集体经济。代村土地规模化经营,为农业生产的园区化、集约化和现代化奠定了基础。发展农业观光游,打造了农田景观、竹林水岸、荷花湿地等自然风景;利用沂蒙红色旅游资源优势,打造了建党100周年展览馆、幸福家园展馆;运用农业新技术,打造农业体验游,建设了农业科技馆、华夏菜园等集景观与技术推广于一体的室内场馆。与此同时,代村不断拓宽旅游产业链,开发“代村优品”,逐步实现了农区、园区、公园、景区的升级迭代。连片带动,打造夜游经济。代村以农业休闲旅游为主体,发展红色旅游、古镇旅游、田园旅游、工业旅游等多元旅游项目,丰富旅游业态。规划“田园新城”,带动周边方圆20平方公里的12个村加入“乡村振兴”共同体。培育旅游新业态,投资2亿元,打造“印象代村”,融入旅游夜经济元素,将代村打造成集小吃、百货、休闲娱乐等多功能于一体的夜游目的地。

成效:昔日贫困村成为先进村

代村依托兰陵国家农业公园,打造了农业旅游、古村旅游、红色旅游等旅游项目,形成“农业+文化+旅游”一体发展模式,目前累计已帮助200多个村10000多个贫困户脱贫。即便在疫情防控常态化的2020年,代村仍安全接待游客100万人次,全年旅游综合收入7000多万元,门票纯收入2600余万元。代村人共同努力下,将一个负债近400万元的贫困村,发展为2020年村集体各业总产值36亿元、村集体纯收入1.5亿元、村民年人均纯收入7万元的先进村,实现了“幼有早育、学有优教、劳有多得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有善扶”的民生目标。通过可持续发展,代村先后荣获“中国最美休闲乡村”“全国十佳休闲农庄”“全国休闲农业与乡村旅游五星级企业”等称号。

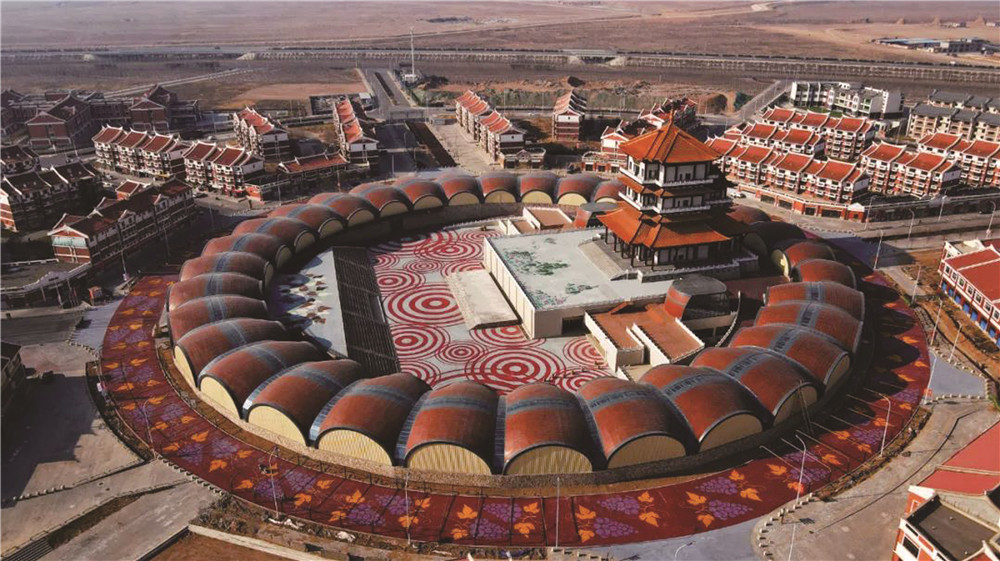

【宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管理委员会:葡萄酒文旅融合模式】

宁夏贺兰山东麓葡萄产业。

挑战与问题:如何更高效发挥葡萄产业

宁夏贺兰山东麓产区在酿酒葡萄种植方面有着得天独厚的自然地理环境。作为受欧盟保护的中国首批地理标志,宁夏贺兰山东麓葡萄酒已经被《世界葡萄酒地图》和《全球葡萄酒旅游最佳应用》两本国际刊物收录。自2014年宁夏贺兰山东麓葡萄产业园区管委会成立至今,产区已有建成投产的酒庄101家,酿酒葡萄种植面积49.2万亩,年生产优质葡萄酒1.3亿瓶。在国际、国内广泛关注贺兰山东麓产区的情况下,如何高效发挥葡萄产业高度融合的特质,做好葡萄种植、酿造生产和文旅体验融合发展,满足市场多元需求,实现产业高效可持续发展,成为主要挑战。

措施:引进智力支持 提升产业竞争力

聚集葡萄酒产业发展人才。葡萄酒三产融合创新发展,需要从业人员既具有一定的葡萄种植和葡萄酒酿造储存专业知识,又能对当前文旅市场热门趋势拥有敏锐的嗅觉,更需要有接轨国际知名产区发展模式的国际化视野,所以它对人才的整合与创新能力要求非常高。管委会广泛吸引来自浙江大学、复旦大学、南开大学、中山大学、美国普渡大学等国内外近30名专家,共同为宁夏葡萄产业综合开发提供智力支持。

建立葡萄酒产业发展智库。创新宁夏本地与东部沿海城市的联动机制,探索建设葡萄酒指数研究院,研究发布产业指数、消费指数、品牌指数和葡萄酒文旅指数等指数体系;制定葡萄酒旅游服务标准,开发葡萄酒文化创意产品;开展葡萄酒产业链延伸的模式和策略研究、葡萄酒旅游融合创新的机制和模式研究、葡萄酒旅游市场研究、葡萄酒旅游融合创新的产品和服务设计、葡萄酒康养目的地研究等,全面推动和促进宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业向文旅融合的方向高质量创新发展,提升葡萄酒产业竞争力。

建立葡萄酒产业发展联盟。贺兰山东麓葡萄酒虽然在全球主要消费国有相当大的知名度,但主流产品价格偏高,在银川、中卫等宁夏本地市场和国内其他地区的消费量不大,且酒庄及周边文化旅游设施和服务配套相对滞后,现有葡萄酒相关的文化旅游体验活动以采摘、品酒和酒窖参观游览为主。在文旅市场消费以休闲度假和亲子体验等为主的情况下,管委会积极联系沙坡头、黄河宿集、镇北堡影视城等主要旅游和度假景区,以及张裕摩塞尔、源石、西鸽等主要旅游酒庄,加强合作,丰富和提升葡萄酒旅游产业体验型产品与服务的内容与质量。

成效:葡萄产业综合开发成为全国范本

产区葡萄产业综合开发的观光旅游模式、亲子休闲模式、节事驱动模式、经销商接待体验模式等逐渐成为全国范本,张裕摩塞尔十五世酒庄、志辉源石酒庄、巴格斯酒庄、贺东庄园、米擒酒庄、玉泉国际酒庄、森淼酒庄等7家酒庄被评为A级景区的旅游酒庄,且已在农村环境治理、农民就业增收、农业增产提效等方面发挥了显著的作用。葡萄产业综合开发提供就业岗位已超过12万个。

在管委会的长期努力下,联合产区酒庄创新推出一系列推广行动,如在本地产区举办国际葡萄酒旅游博览会,在外部客源市场举办葡萄酒品鉴体验推广会,在互联网渠道设立葡萄酒虚拟体验展厅,最大程度确保产区信息的立体化展示。2019年新冠疫情暴发前以及2021年疫情得到有效控制后,贺兰山东麓产区酒庄接待游客数量,始终是自治区休闲旅游接待量的重要组成部分,志辉源石酒庄、张裕摩塞尔十五世酒庄等,游客年接待量增长率始终保持在20%左右。

(编辑:文耕)