【欧洲时报网】中国三星堆遗址位于四川广汉,遗址的1、2号“祭祀坑”1986年被发现时,大量造型独特的精美文物让人们发出“沉睡三千年,一醒惊天下”的感叹。现在,新一批文物的出土,给世界带来更多惊喜。

左图为1986年,工作人员在三星堆遗址考古发掘现场2号“祭祀坑”内清理文物;右图为3月10日,在三星堆遗址考古发掘现场,考古人员在3号“祭祀坑”内工作。(图片来源:新华社)

6个“祭祀坑”已出土500余件珍贵文物

新华社报道,中国国家文物局3月20日在中国成都宣布,三星堆遗址新发现距今约3000年的6座古蜀“祭祀坑”,已出土500余件重要文物,包括黄金面具、青铜人像、青铜尊、玉琮、象牙微雕、丝绸等。

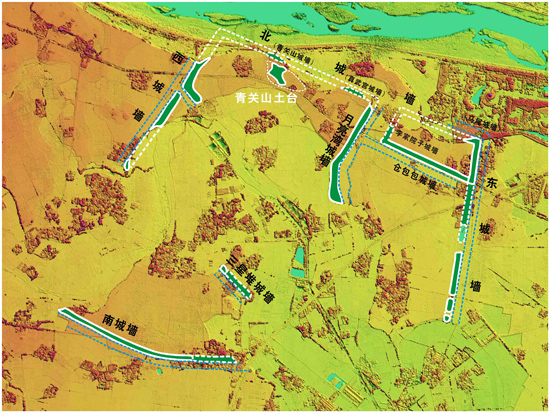

三星堆遗址平面图。(图片来源:新华社)

三星堆遗址发掘总领队、中国四川省文物考古研究院院长唐飞研究员介绍,此次新发现的6座“祭祀坑”位于1、2号“祭祀坑”旁,目前这8个“祭祀坑”整体构成祭祀区,是古蜀王国专门用来祭祀天地、祖先,祈求国泰民安的祭祀场所。

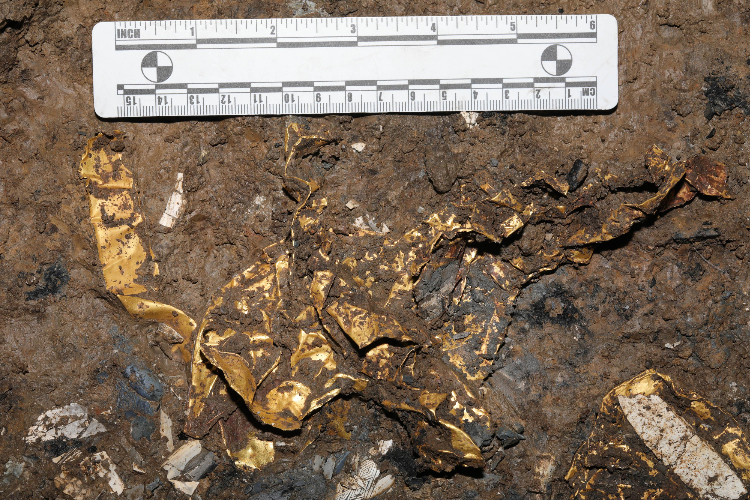

“祭祀坑”里的文物。(图片来源:中新社)

新发现的6座“祭祀坑”平面均为长方形,规模在3.5平方米至19平方米之间。3、4、5、6号坑已发掘至器物层,7、8号坑正在发掘坑内填土。已出土黄金面具残片、鸟型金饰片、眼部有彩绘青铜头像、青铜面具、青铜神树、玉琮等重要文物。

3月19日,中国考古人员在三星堆遗址7号“祭祀坑”内工作。(图片来源:新华社)

其中,圆口方体青铜尊、青铜人形立柱、附加龙形附件的青铜器都是中国首次考古发掘出土,丝绸和纺织品残留物也是在三星堆首次发现。

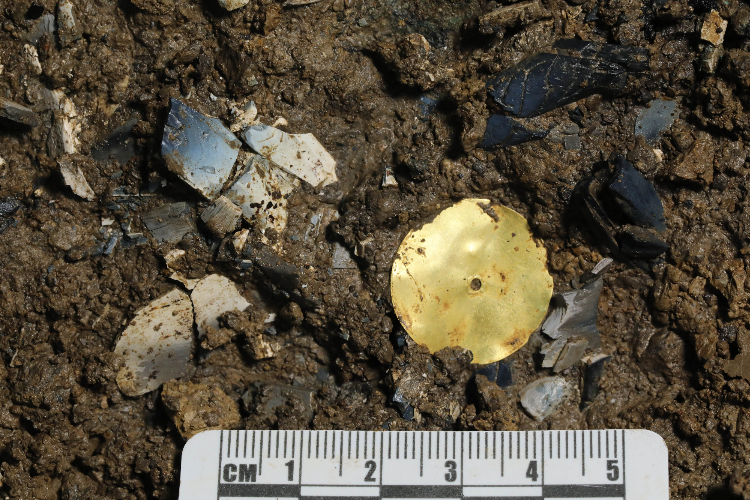

本次三星堆遗址祭祀区考古发掘出土的鸟型金饰片。(图片来源:新华社)

实验室搬至田野 “黑科技”揭开考古细节

“过去考古需将发掘出的文物带回实验室进行研究,此次我们首次将实验室前置到考古现场。”中国四川省文物考古研究院文保中心主任谢振斌表示,将实验室搬至田野,多领域专家协作,“黑科技”助寻古蜀之谜,是本轮三星堆遗址“祭祀坑”发掘工作的最大特色。

3月1日拍摄三星堆遗址考古发掘现场的保护大棚以及其内的“考古舱”。(图片来源:新华社)

中新社报道,走进三星堆遗址白色的考古大棚,首先映入眼帘的便是数个装满了各类先进仪器的透明考古舱,考古舱旁边的应急检测分析实验室、微痕物应急保护室等各类实验室整齐排列,宛如科幻电影中的场景。

上图为1986年,考古人员在三星堆遗址考古发掘现场工作。受限于当时的条件,现场裸露在空气之中,没有被完全封闭保护起来;下图为3月10日在三星堆遗址考古发掘现场拍摄的4个大小不同的“考古舱”。(图片来源:新华社)

在铺满了象牙、青铜器的3号“祭祀坑”考古舱中,考古工作者正趴在操作平台上,小心地为坑中还未发掘出土的文物盖上防护膜,避免它们因湿度不够被氧化。其中,即将出土的青铜大口尊已经完成3D建模工作,届时,3D打印出来的“外壳”将包裹其外,起到保护作用。

发掘现场。(图片来源:中新社)

“3号‘祭祀坑’出土了大量象牙,象牙看起来结实,但出土后会快速脱水,难以保存,有许多文物也都面临这样的问题。”中国上海大学文学院讲师、3号“祭祀坑”发掘负责人徐斐宏介绍,该“祭祀坑”的文物发掘全部由考古工作者借助操作平台悬空完成。此外,“祭祀坑”旁的实验室可以及时对出土文物进行保护、研究、分析。

在100倍的超景深显微镜下,考古工作者小心翼翼地将不足1毫米见方的土样放到镜头下,黑漆漆的泥土上顿时显现出纺织品的经纬结构。

3月10日,中国考古人员用三维激光扫描仪扫描7号“祭祀坑”,并将利用扫描数据建立该“祭祀坑”的3D模型。(图片来源:新华社)

《四川日报》报道,便携式X射线荧光仪在这次文物发掘中主要应用在检测青铜器、象牙和金器上。这是一种物理性原位无损检测分析设备,可获取文物表面的元素组成和相对含量,具有检测灵敏度高、操作简单、小巧便携的特点,在考古发掘现场,可以快速了解检测对象的材质。

除此之外,激光共焦拉曼光谱仪可以实现原位无损或微损分析,检测范围广,有机或无机物均可分析,操作简便快速高效,精准性高,可对样品表面进行微米级的微区检测。此次考古主要应用在锈蚀物和颜料分析上。

发掘过程中确认丝绸及纺织物痕迹等环节,还大量使用扫描电镜这种仪器,用于观察物体表面微观形貌和结构信息,具有高分辨率、放大倍数高的特点。

3月16日,在三星堆遗址考古发掘现场3号“祭祀坑”拍摄的青铜器上的龙形附件。(图片来源:新华社)

三星堆的多种猜测不再是传说

伴随三星堆遗址考古新发现的揭晓,人们的目光再一次聚焦于这片神奇的土地。曾经关于三星堆的多种传说,答案在慢慢揭晓。

3月5日,在三星堆博物馆拍摄的“戴金面罩青铜人头像”。该文物于1986年从三星堆2号“祭祀坑”出土。(图片来源:新华社)

三星堆文明是地地道道的“中国出品”,和外星人没有关系。以三星堆为代表的古蜀文明是中华文明起源多元一体的重要组成部分。在三星堆出土的文物中,青铜尊、青铜罍以及玉璋、玉琮、玉璧、玉戈等与黄河流域一致,显示三星堆具有中华文化的共同属性。而大家所熟悉的青铜立人、青铜神树、青铜纵目面具等造型奇特、大气恢弘的文物,既昭示古蜀文明的灿烂辉煌,也彰显中华文化的丰富性和多样性。

3月17日,在三星堆博物馆拍摄的“青铜神树”。该文物于1986年从三星堆2号“祭祀坑”出土。(图片来源:新华社)

此次三星堆新发现的黄金面具与金沙出土的黄金面具“撞款”,有人认为三星堆的人“搬家”到金沙。专家认为,金沙遗址和三星堆遗址部分文物之间的这种高度相似性,证明这两者同属一个文化系统,两个遗址之间也必然存在某种特殊联系。结合近年来的考古发现成果,我们可以认为,金沙文化正是对于三星堆文化的传承和发展,两者共同成为古蜀文明发展脉络中的重要组成部分。

3月17日,在三星堆遗址考古发掘现场5号“祭祀坑”出土的残缺的金面具。(图片来源:新华社)

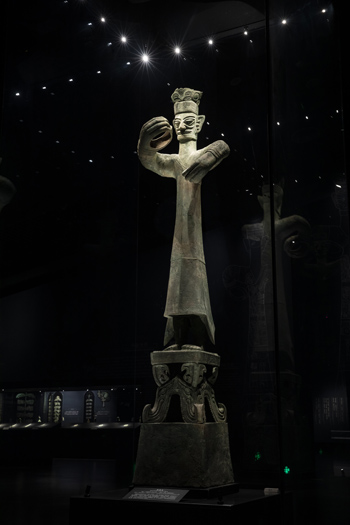

在三星堆众多的青铜雕像中,“青铜大立人”的知名度颇高。人们一直猜测他的手中是否持有某种法器,甚至有调皮的网友认为,他手里拿着的是一个“自拍杆”。对于这一问题,目前学界还没有定论。专家讨论认为,“青铜大立人”手握的,可能是象牙,可能是玉琮,也有可能是权杖。而“青铜大立人”本身头戴高冠,身穿窄袖与半臂式共三层衣,衣服纹饰繁复精丽,以龙纹为主,辅配鸟纹、虫纹和目纹等,身佩方格纹带饰,其身份似乎是一位具有通天异秉的古蜀“大祭司”。

3月17日,在三星堆博物馆拍摄的“青铜大立人”。该文物于1986年从三星堆2号“祭祀坑”出土。(图片来源:新华社)

对于三星堆文明的探索没有止境。相信在未来,通过对这些文物的检测、分析,更多关于三星堆谜题都将得到揭晓。这个曾深埋地下三千年的古老文明的真实面目,也会变得越来越清晰。

考古新发现实证中华文明多元一体

3月20日,中国国家文物局在成都通报了三星堆遗址目前的考古新发现,在出土金面具残片、巨青铜面具、青铜神树、象牙等重要文物的同时,其新发现的更重大意义在于实证了中华文明多元一体的发展模式。

三星堆遗址祭祀区分布示意图。(图片来源:新华社)

中国四川文物考古研究院原副院长陈显介绍说,此次考古发掘出现的新器形,既反映了与中原文化有密切联系,也揭示了古蜀文化在文明交流中吸收融合为己所用的创新。

本次三星堆遗址祭祀区考古发掘出土的鸟型金饰片。(图片来源:新华社)

“三星堆遗址的考古发现会影响四川考古、中国考古甚至世界考古的很重要的发现。”北京大学考古文博学院教授孙华认为,三星堆“祭祀区”的新发现有助于解决长期悬而未解的学术问题,比如最基本的年代问题和性质问题。

本次三星堆遗址祭祀区考古发掘中K5(5号坑)出土的金面具残片。(图片来源:新华社)

这次新发现从两个增加到八个,并且对周围进行了详细的勘探,有助于复原当时“神庙”或“祭祀区”内部的空间,对完整认识当时的礼仪空间,宗教思想,乃至于反映的宇宙观念,都提供了非常重要的资料。

3月20日,考古人员用专业相机和特殊拍摄装置垂直拍摄三星堆遗址5号“祭祀坑”的高清影像。(图片来源:新华社)

中国国家文物局副局长宋新潮指出,把这次三星堆遗址考古的新发现,放在一个更宽阔的时空框架内进行分析、比较研究,更加清晰和深刻地了解三星堆文化的历史源流,更加准确地解读长江文化在中华文明中的重要作用。“三星堆遗址考古成果充分体现了古蜀文明、长江文化对中华文明的重要贡献,是中华文明多元一体发展模式的重要实物例证。”

本次三星堆遗址祭祀区考古发掘出土的金箔。(图片来源:新华社)

(编辑:彦宁)